在美國,一種不受歡迎的方式是向一羣言行得體的人——他們可能正在談論特朗普彈劾事件,或有關俄羅斯干涉特朗普美國選舉的“穆勒調查”——提及多年來美國以各種方式干預他國事務。

操縱選舉可能還算是最無害的了,相對於策劃軍事政變、強迫推行對本國企業有利的經濟政策,或將另一個國家炸成碎片而言。但如果你提及這些真相中的任何一件,並且錯誤的人正好在場,那麼你很可能遭到以下陳腐的侮辱式反駁:如果你不喜歡這個國家,幹嘛不離開?

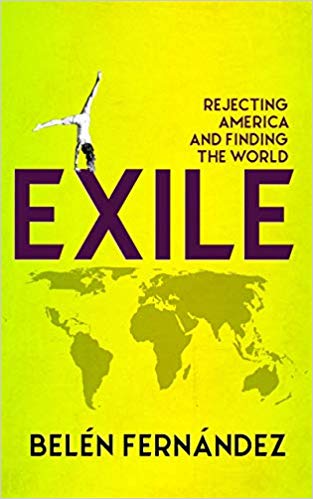

貝倫·費爾南德斯(Belén Fernández)就離開了。這可不是一時興起。正如她在著作《流亡:拒絕美國並找到世界》( Exile: Rejecting America and Finding the World )中所闡釋,她之所以離開,是因爲美國是一間“研究如何最有效地粉碎人類靈魂的大規模實驗室”。

該書的確基於上述這句話寫成,費爾南德斯寫到了在黎巴嫩、洪都拉斯、土耳其、意大利和其他地方超過15年的旅程。其結果呈現的是,我生平讀到過的,對美國及其大衆媒體最尖銳、最灼烈,有時最故作冷漠的批評。

費爾南德斯首先描述了她在美國的成長經歷,包括她大學期間持續遭受驚恐發作的困擾。她將這種驚恐發作歸因於“恐懼沒人會來幫助我——在一個基於個體孤立並與人類普遍疏離的體系中,不能說這是一種非理性的情緒”。這導致她在2003年永遠地離開了美國,並沒有其他計劃,只是爲了離開。她離開了,並且再也沒有回來。

《流亡》

結果是她寫就了一本特別而非常規的旅記。我們和她在黎巴嫩見面,在那裏,她嫁給了一個巴勒斯坦裔黎巴嫩男子,“這是大量葡萄酒作用下的一部分‘陰謀’,幫他獲得一本美國護照,這樣他就可以前往以色列,看望他已故父親的巴勒斯坦家人,他們住在拿撒勒附近的一個村莊裏。”在土耳其,我們坐在餐桌旁,聽一名前情報人員得知2016年6月在伊斯坦布爾機場發生的自殺式恐怖襲擊之後,進行了反庫爾德人的長篇抨擊言論(但那場恐襲不是庫爾德人乾的)。費爾南德斯寫道,“我犯了一個錯誤,說他的反庫爾德人激昂言論也許不值得一聽,(我)迅速被指稱爲同情恐怖主義。”

後來,在另一個場合,當她在伊斯坦布爾的一家咖啡館吸入催淚瓦斯時,“就像任何有適度求生能力的人那樣,我把指甲戳進最近的那個陌生人身上,並懇求他別讓我死。”

當你繼續閱讀這本簡短的書,你會感覺到,費爾南德斯在一句一句地逐步粉碎以美國爲中心的世界觀。例如,她將自己的旅程與《紐約時報》遊歷世界的專欄作家托馬斯·弗裏德曼的大量言論進行對比。在《流亡》一書中,弗裏德曼成爲了費爾南德斯筆下持“美國例外論”的美國媒體報道世界新聞的縮影,但美國軍隊和公司卻可以隨心所欲地去到任何地方。正如她引用弗裏德曼的觀點:麥當勞曾是實現世界和平的關鍵。另一個例子是,“如果沒有麥克唐納-道格拉斯飛機制造公司(美國空軍F-15戰鬥機的製造商),麥當勞就無法繁榮。”或是當弗裏德曼撰寫中美洲自由貿易協定的相關文章時,他說,“我寫了一篇專欄文章支持這個協定,也就是加勒比自由貿易項目(原文如此)。我甚至不知道協定裏面寫了些啥。我只知道兩個詞:自由,貿易。”

在我把這本書放下很久之後,她的文字仍在我的腦中縈繞。我在讀完又一則關於俄羅斯的故事之後,打開了新聞。新聞里正在談論的,是關於俄羅斯有可能干預2020年的美國大選。讓我來告訴你,我從未如此強烈地意識到美國媒體的灌輸式洗腦。就像蘇茲·漢森在她廣受讚譽的著作《關於外國的筆記:後美國世界中,一名美國人在國外》( Notes on a Foreign Country: An American Abroad in a Post-American World )中一樣,費爾南德斯呈現了美國的外交政策之下,被報道的全球事件和實際發生的事件之間的迥異。她通過許多國家和地區中的大量例子來支持這一觀點——在自我流放和長期旅行中,她收穫了獨特的視角。結果成就了這樣一本書,其中充滿了從世俗到啓示性(通常二者兼具)的觀察和冒險,也充滿了不同的人物和經歷。我自己讀完之後,腦中仍然縈繞着書中內容。而當你回過頭來收聽(美國)新聞時,這種感覺會更加強烈。

這本書的副標題說,要通過“拒絕美國去找到世界”,但在上述意義上,費爾南德斯卻再次找到了美國。這是本書的成就之一。她表明,認爲只要越過了國界就離開了美國,是一種幻覺。她暴露了一個世界,在其中,華盛頓(政府)和美國公司無視其他國家的國界,並使人聯想起歐洲式的殖民主義,經常性地掠奪另一國家的自然財富(美其名曰“自由貿易”),然後再將武器運送到同一國家,以控制被剝奪了財產的人民。

美國駐洪都拉斯軍隊 攝於2016年7月 圖片來源:Wikimedia Commons

例如,對洪都拉斯的詳細研究太少了,以至於見多識廣的讀者只能讀到有關“幫派暴力”的報道,而缺乏無論是當代的還是歷史性的進一步分析,就好像“在那裏”就是這樣。費爾南德斯以回憶2009年6月的洪都拉斯政變開始了有關章節,在事件中,洪都拉斯總統曼努埃爾·塞拉亞遭到罷免,隨後,當時的美國國務卿希拉里·克林頓推行了“自由和公正的選舉”。從未有人完全揭露過,“自由和公正的選舉”怎麼可能發生在一個民主選舉產生的總統被迫下臺之後。這場政變的餘波後,從2008年到2011年,洪都拉斯的兇殺案增加了50%。而該國對美國的公司和干預行爲達到了前所未有的開放程度。

本章結束時你會看到,在洪都拉斯最兇猛、最致命的“幫派”正是美國的華盛頓政府:利用洪都拉斯作爲1980年代尼加拉瓜反桑地諾主義者暴力鬥爭的基地,然後以美國利益的名義,對洪都拉斯軍隊和警察官員進行無休止的培訓。以“中美洲自由貿易協定”開放邊界政策,並對美國公司實行放任自流的政策待遇。面對這種情況,費爾南德斯將美國的一項邊境執法策略描述爲將洪都拉斯人“限制在其指定的地理空間內,以消費美國產品,吃下塔可鐘快餐,然後接受並面對可能發生的任何猥瑣暴行”。而我作爲一個既走過洪都拉斯特古西加爾巴和聖佩德羅蘇拉的街道、又研究了美國邊境執法二十年的人,認爲以上悲慘的分析是真的。正如費爾南德斯寫道,“美國堅稱自己的邊境神聖而不可侵犯,但顯然這並沒有阻止它侵犯所有其他人的領土。”

具有特色的是,費爾南德斯富有洞察力地講述了這些故事,例如寫到了她不得不避開某位接受了美國培訓的洪都拉斯指揮官,該指揮官在一次採訪之後,聲稱自己正在尋找“第二任妻子”。

費爾南德斯並沒有涵蓋所有的事物。她本可以着重筆墨,寫寫美國成爲了世界歷史上最大的溫室氣體排放國。例如,根據瑞士“境內流離失所監測中心”的資料顯示,氣候災難給人們造成的流離失所已經超過戰爭,每年大約有2250萬人。不過,值得稱讚的是,費爾南德斯清楚地意識到了氣候危機(以及她的飛機旅行對此危機的加劇),並幾次提到了這一點,包括在最後幾頁中,她引用了一份報告,預測在不久的將來,可能會有10億人不得不因此而遷徙。

在整本書中,費爾南德斯一直強調她的流亡是“自我流放”,以及她的美國護照賦予了她權利,能夠越過將大多數人排除在外的軍事邊界。當我讀到最後幾頁時,貫穿全書的一些想法變得更有力量:人們迫切地需要一個世界,它承認所有人的遷徙自由,而它同時又允許人們有權留在原地(不必被迫遷徙)。對於這兩種呼求而言,美國的政策都是一種障礙。

與此同時,這本書是一本個人化的論述。遠在我們今天聽聞其他國家干預美國大選和內政之前,費爾南德斯就以最個人化的方式在控訴美國。接近收筆時她寫道,離開美國可能給她帶來了其他的問題,但令人沮喪的驚恐發作早已遠離她。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文