1987年11月16日,一個名叫于雙戈的青年持槍搶劫了位於上海市虹口區東體育會路的一家儲蓄所,並現場槍殺一名工作人員。該案震驚了全國——這是中華人民共和國成立後上海發生的第一宗持槍搶劫銀行的大案。

這並不是一起單純的“激情犯案”,罪犯于雙戈早有預謀,於搶劫殺人案發前的11月13日,先行犯下了“竊取槍支案”:當過海運公安分局乘警的他利用對作案地點及船隻的熟悉,在午休時間竄進了曾經出入過的乘警值班室,撬開了保管槍支彈藥的武器庫的箱子,盜取五四式手槍兩支、六四式手槍一支、彈夾六隻,子彈268發,以及手銬一副。

警方在接到報案後立即趕往“茂新輪”出事現場,數量之大也讓他們爲之一驚,這麼多的武器失竊,罪犯到底想做什麼?如不盡早破案,將是社會治安極大的隱患。公安上級部門對此案引起了相當重視,力促各級部門通力配合儘快尋回武器下落,並將案犯緝拿歸案。但在當時,上海街頭的電子監控還十分稀少,還原罪犯作案的軌跡幾乎不可能,分析案情主要還是依靠偵查員們的推理和針對相關嫌疑人員的層層布控。

幾經排查,基於罪犯對乘警室內部的情況的瞭解,最終警方將目標鎖定在曾經當過乘警,但3個月前,因爲賭博和販賣走私煙違紀被調離到公交公司當售票員去的于雙戈身上。市刑警隊、新港街道一線警員立即投入了大量的人力對於雙戈進行人際關係梳理和布控,從各個層面入手,尋找緝拿于雙戈的蛛絲馬跡。

31年後的2018年,澎湃新聞與當時的一線幹警及於雙戈的鄰居再次談及此案以及虹鎮老街當時的實際治安情況。

地點:上海市虹口區嘉興街道派出所 虹鎮老街居民瞿永發家

採訪對象:楊明華(1959年生,1981年進入上海市虹口區新港派出所工作)

瞿永發(1951年生,虹鎮老街居民)

時間:2018年4月、6月

澎湃新聞: 講講您所接觸到的于雙戈和他生長的環境是怎樣的?

瞿永發: 他很瘦,瘦瘦小小,進出弄堂不講話的,也不和人家打招呼,好象弄堂裏面沒什麼朋友。因爲他這個年齡和我們相差最起碼有十歲了。應該十多歲了。當時他是海運公司乘警。我印象中他平常有時候也穿着制服回來。和鄰居沒有什麼大的交往的。說起來,好像也是因爲經濟的原因,說是要結婚吧,還是因爲賭博什麼的。(說明:1987年,上海一對青年的平均結婚費用爲1000元左右,當時于雙戈每月工資不足百元。此前當乘警的時候,他曾因販賣幾條走私香菸被調離到公交公司做賣票員,後又因賭博先後向人借債上萬元。)因爲他家在弄堂到底的位置,所以他要出來到虹鎮老街的話一定要經過我們家門口的。當時出事的話,我們肯定是不相信的,但是什麼事都要講證據的。

【關於虹鎮老街的流氓“環境”】

實際上怎麼說呢?因爲這個和文化或者經濟都是應該有關係的。因爲他是無產階級,他無職業。所以窮人那就相對來說思維很簡單的,虹鎮老街所謂的“流氓”很多就是這樣,還有就是一種義氣。上海十個區的流氓,只要聽到虹鎮老街出去的流氓肯定退讓三步。爲什麼呢?虹鎮老街發生過一個大型的武鬥,或者是打架都比較兇狠。1966年、1967年,七十年代都這樣,後來很多流氓,都是很有名氣的。上海市一級的流氓,都在我們這裏,比如一個叫賴勇的,那就是市一級的流氓。他年齡比我大,現在已經七十多歲了。他當時就是少體校的,他要出去的話,一般糾察看見他,頭都別過去的,我們有時候到和平公園去游泳。和平公園不能游泳的,戴紅袖章的過來說,你們來游泳啊?但他一看見賴勇他就走掉了,不講話了。他要打架,大型的武鬥他就一個電話,那時候也不用動員,就叫個人騎個自行車去通知,別的地方的流氓就過來了。他就可以調動幾十個,或者幾百個。那時候打架都是鏈條、木棍、鐵棍,很厲害了。他們打起來打死人都有,真有打死人的。

1996年,俯拍虹鎮老街。 澎湃新聞記者 許海峯 圖

這個就跟馮小剛他們拍的《老炮兒》有相似的地方,真有相似的地方。一羣人就找一個空地方,大家都知道這個地方很空的,警察也不會來的。公安在的話他們可能也不能打,也打不起來。打嘛,就要解決問題,或者有的是大流氓欺負小流氓也有的,有的小流氓不買賬,要反抗,很多很多因素,這個我也知道一些。我們有時候喝酒的時候,他們聊天也講起這個事情。

那個時候流氓的概念和現在不太一樣,是講義氣的。但他沒有規矩或者方法,或者是規則。就是憑本事,憑身體好,我力氣大,我人多這個就能講話了。人都是在二十歲以下,十七八歲已經不算多了,都是十五六歲,那時候就血氣方剛的。他們吃飯吃父母的,在家裏吃好,然後到外面去打架。他們有什麼生活呢?到後來能工作,比如說做學徒或者是上山下鄉了,那時候考慮的問題就多了,有時候打架就是嚇唬嚇唬你,不是真打。這個自來水水管打下來了之後不是很用勁的,都打肩不能打頭,或者打你手,這個裏面有區別的。年紀輕的流氓有的時候就不計後果。

【特定時期的影響】

現在我看沒有流氓,現在哪有流氓?它的內容變化了,那時候流氓就是說得難聽一點,它後面還有一個叫流氓阿飛。阿飛就是搞兩性關係的,這個就叫阿飛了。還有一個穿得奇怪。實際上有很多“阿飛”也是被冤枉的,穿的小腳褲子,或者穿個尖頭皮鞋就叫你阿飛了。有的小姑娘和人家馬路上講講話就被抓起來,實際上那時候流氓不少是被冤枉的。而且這一搞就變真流氓了,這要抓進去以後出來這個人就是另類了。這個講到底就是社會的悲劇了,有很多人都是這樣。那時候不是講實質性你做了什麼壞事,就講態度。那時候很多事情是態度,這個人態度不好。他抓進去以後他到裏面去,裏面就是一個大染缸,進去了以後就像一塊白布一樣的,到了一個染缸裏面,拿出來肯定黑的,再怎麼洗也洗不乾淨了,這一個人一輩子也完蛋了。

1994年,虹鎮老街玩耍的男孩子們。 澎湃新聞記者 許海峯 圖

澎湃新聞: 當時抓捕、佈防的情況如何呢?您做了哪些工作?

楊明華: (槍擊案)第二天來上班,領導開會說信息明確了,因爲于雙戈是住在瑞虹路296弄的居民。領導安排我和另外一個同事到他家守着。發了部槍帶進去,我們到他屋裏。市局裏面外面全部安排好,外圍有一層層的保衛工作。爲了我們倆的安全,還爲了他進來的時候能及時抓捕,一層一層,有制高點的,有低的有高的,都有的,因爲棚戶區很難看到整個弄堂的,有可能在制高點能直接看到下面的。

我們進到他屋裏,我這個人還是比較喜歡看,牀底下拉開一看,桶裏面有子彈還有一把槍、三個彈夾,子彈很多很多的。他們那個房子也算是自己的私房,上面是他們媽媽和里弄的幹部,里弄幹部在給他媽媽做思想、交流工作,穩定情緒,畢竟有這樣的事情,娘肯定是有想法的。

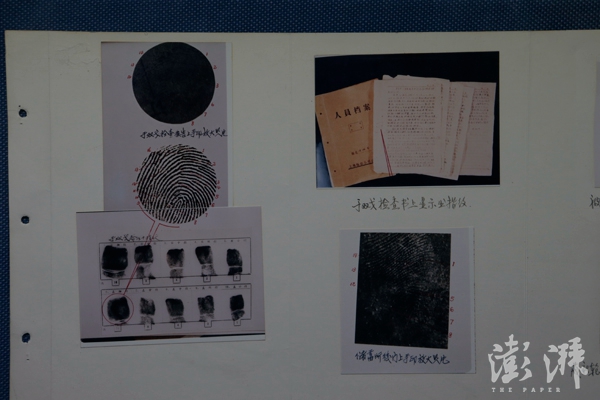

于雙戈案相關證據記錄。 上海市公安博物館 圖

澎湃新聞: 怎麼看于雙戈這樣一個人?

楊明華: 他是犯罪,他沒錢(就去)犯罪,應該受懲罰,他毀滅了幾戶人家。他搶銀行,銀行一個員工死掉:他兩個親家就是我們隔壁的新村,小孩的父親原來因爲生病沒有了,就小孩的母親帶着,外公祖母都在搶這個撫養權,搞得他們家祖輩的矛盾加深。流氓他稱不上,流氓還需要一點名聲,他又沒有,就是一個罪犯。

瞿永發: 審判前後,那時候家裏已經有小電視機了,每天看新聞看電視都是必做的功課。每天晚上都要看好像是法庭上辯得怎麼樣了,家家戶戶都要看的那時候老百姓對法律根本沒有感覺的,也是一個很重要的普法機會。

于雙戈案判決記錄。 上海市公安博物館 圖

(來源:澎湃新聞)

简体中文

简体中文