從塞萬提斯的《堂·吉訶德》開始,小說就變了。北京大學法語系教授董強說,這部小說呈現了生活在虛幻中的人與現實撞擊的故事,因此作家米蘭·昆德拉視之爲現代小說的鼻祖。北京大學外國語學院西葡語系副教授范曄也說:“《堂·吉訶德》把小說變成了一種模棱兩可的藝術。”

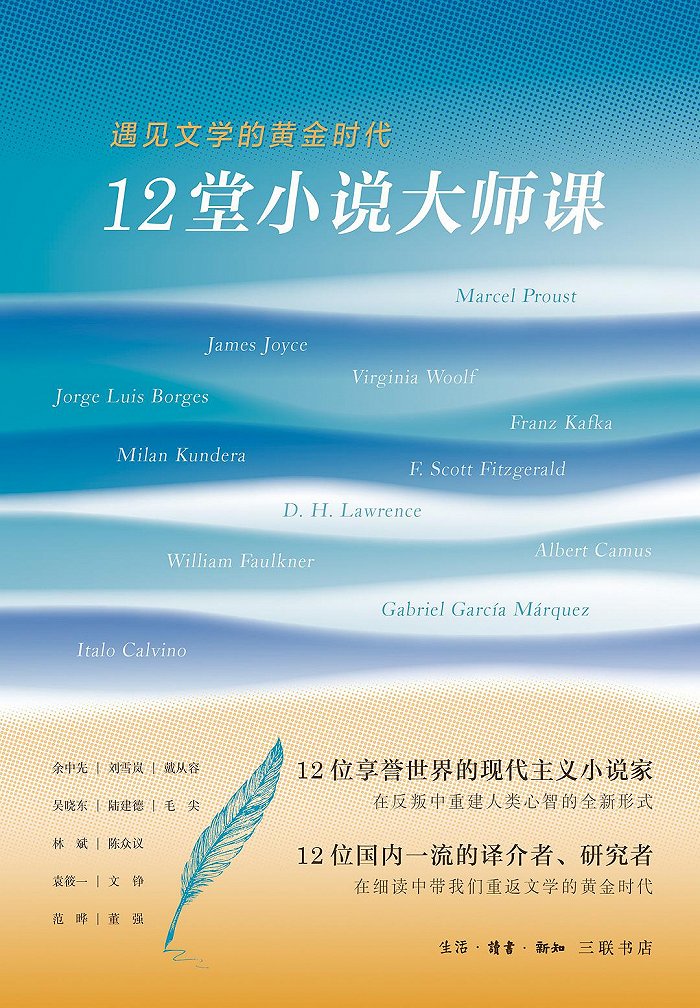

在題爲“站在’虛構這一邊’——小說、歷史與形式”的《12堂小說大師課: 遇見文學的黃金時代》新書發佈會上,清華大學人文學院長聘教授格非、小說家苗煒與這本書中的兩位作者——董強、范曄——對現代主義小說的特質進行了探討。在這本書中,12位學者和譯者爲讀者講解了普魯斯特、伍爾夫、喬伊斯、卡夫卡、昆德拉等12位20世紀作家的經典現代小說。現代主義塑造了“現代人”感受世界的心理和方式。在活動現場,嘉賓們一致同意,現代小說的核心功能在於提出問題,但它卻不能提供答案。

《12堂小說大師課: 遇見文學的黃金時代》 陸建德 等 生活·讀書·新知三聯書店 2021

現代小說只有問題沒有答案

格非談到,過去的神話、民間故事裏沒有時間性,講故事的時候談到的時間都非常模糊,“從前”“很久很久以前”都不是時間,而是開放的、概述的東西。到了結尾,不管人物遇到多大的風險,最後總是圓滿的,主人公從此過上幸福的生活,但將來的日子究竟怎樣,讀者沒必要知道。這是因爲,那個時代的人有能力來肯定自身的生命,能夠把內外的時間統一成一個整體。匈牙利文學批評家盧卡奇認爲,這是有永恆在擔保。盧卡奇說那個時代只有答案沒有問題,或者說答案先於問題。但是,今天的世界,或者說現代小說出現以後的世界,卻只有問題沒有答案,只有謎面沒有謎底。

相較之下,傳統的史詩之所以有答案,是因爲有神和上帝,中國也有鬼神,正是因爲人們相信那些比人更高的存在一定會出面干預,所以故事會有好的結局。格非談到的正是韋伯講的“世界的祛魅”,也就是說,那些存在於古代精神中令人景仰和畏懼的神祕事物,在歷史進入現代以後,隨着科技的發展,被理性化的光芒驅散了,過去人類認爲可以依託的那些比人類更高的超驗存在也就沒有了。

他認爲現代小說最核心的功能在於提出問題,卻不提出解答。范曄則說,偉大的小說不要求讀者站隊,“小說的本質是一種不明確的表態,明確表態的叫投名狀。”他以阿根廷作家科塔薩爾舉例,科塔薩爾曾面對指責和批評,人們認爲他的作品脫離拉美的現實,沒有直接反映拉美水深火熱的生活,沒有旗幟鮮明地站在受壓迫、被剝削的大衆的一邊。但科塔薩爾說,自己的文學不是爲回答問題而生的,而是爲了提出問題,爲了引起不安,爲了將思維與感受向着新的真實的地平線敞開。與之類似的,西班牙作家哈維爾·塞爾卡斯也認爲,偉大的小說往往都包含一個核心問題,《白鯨》中的白鯨到底象徵着什麼,《堂·吉訶德》中的堂·吉訶德到底是不是瘋子,無論是梅爾維爾還是塞萬提斯似乎都沒有直接回答,也許,答案就是我們不知道《白鯨》的終極意義,也無法確知堂·吉訶德到底是瘋了還是清醒了。范曄引用塞爾卡斯的話說,回答就在問題中,問題就是回答,是對回答的追尋。他認爲小說的使命不在於給出答案,而在於以儘可能複雜的方式提出一個問題。“很多時候能否找到答案已經不重要了,重要的是要深入地感受問題。”

今天的小說家有一種盲目的自信

董強認爲,小說作爲現代的產物是對人的存在的關注,現代文學深深地受到自己所處的時代、社會和文化的影響,並試圖對全新的問題進行迴應。在苗煒看來,提問是很難的,“寫作的人會想提問,但很多時候這個世界充滿標準答案,就是沒什麼人能夠提出一個真正的問題。”

這樣的情況是怎麼產生的?格非說,現代小說跟傳統故事最大的不同在於,傳統故事是口口相傳的,依據的是傳統;現代小說依賴的唯一的東西就是生存經驗,尤其是我們自身的經驗。不過,今天出現的大問題是,作家藉助發達的媒體會自認爲很瞭解這個世界,可以把握這個世界。

在巴爾扎克的時代,作家要做社會調查,要實地勘查,但是由於今天有那麼多的資訊,小說家就會出現一種盲目的自信,覺得自己無所不能,“他們一個晚上可以編十個故事,故事裏還可以有很多起承轉合悲歡離合。”就這樣,“全世界的作者都在胡寫,在慣性當中推出各種各樣的故事。”格非認爲這非常可怕。

“好的小說家就是提問題的,提出這個時代、社會最重要的問題。”格非說,但是今天的小說家提出不了問題,就是因爲小說已經變成了慣性的、自動化的寫作,“任何人都可以寫作,寫得很多,通過各種不同的渠道讓作品暢行於世。這樣一來,小說提出問題的能力正在喪失。”

很多諾獎作家在格非眼中也很平常,但他認爲石黑一雄是可以提出好問題的作家。他提到,在長篇小說《別讓我走》裏,石黑一雄在針對克隆人提問,在新作《克拉拉與太陽》裏,他也在針對人工智能提問。“這些是非常深入的、充滿悲劇性的問題,會促使你來反省自身的經驗。”

活動現場 左起:董強、格非、范曄

非虛構不是虛構的敵人

在非虛構盛行的今天,虛構還有什麼樣的位置?非虛構和虛構的關係是什麼樣的?這個問題其實並不新鮮。董強看到,其實無論是莎士比亞還是莫里哀的戲劇,都充斥了生活在自己虛幻世界中的人物。董強以莫里哀的戲劇爲例,《吝嗇鬼》裏面的阿巴貢、《僞君子》裏的奧爾貢和《貴人迷》裏的茹爾丹,都生活在自己的世界中。董強認爲,在法國文學裏,生活在虛幻中的往往是貴族、主人,而僕人總是比主人更清醒。比如在戲劇家博馬舍的喜劇《費加羅的婚禮》裏,費加羅就比他服務的貴族要聰明,更加擁有生活的智慧。

除了文學史上第一部現代小說《堂·吉訶德》指出了虛構小說中虛幻與真實可能發生的衝突。董強說,在現代小說的初期,虛構和非虛構或者虛幻和真實的關係也引起了其他小說家的注意。比如,福樓拜的《包法利夫人》裏,主人公包法利夫人讀了很多浪漫主義小說,從而形成了自己虛幻的世界,開啓了走向滅亡的道路。

這樣看起來,虛構和真實似乎會產生矛盾,但董強看到,其實浪漫主義者在盡情虛構的時候,也十分講究歷史資料考證,強調所在地的色彩,這意味着,出場人物從裝飾打扮到語言談吐等都必須吻合自己所處環境的特色,不論這個環境是法國、西班牙,還是東方,不論這個時間是在當時還是遙遠的中世紀。而有一種“真實”是他所反對的。他舉例稱,國內曾流行過一本叫《張之洞》的歷史小說,書中作家提到愛情就用初戀情人、夢中情人這樣的說法;介紹地點,講解地跟導遊詞一樣有板有眼;甚至在小說裏作者還展示了當下中國發生的改革問題、官商矛盾、中西矛盾等諸多現象。“成也蕭何,敗也蕭何,它跟當今的主流語言混同,所以能流行能暢銷,但是也就失去了一部小說真正的力量。”董強說。范曄也稱:“虛構的敵人不是非虛構,絕對排他的那種唯我獨尊的所謂現實主義纔是虛構的敵人。”

一邊是虛構,另外一邊是非虛構,當人們把天平傾向虛構的時候,究竟在選擇什麼呢?范曄看到,小說家會努力讓語言從意識形態裏、從商業裏、從工具性裏釋放出來。在所有人都在爭奪語言戰場的時候,小說家在保護和解放語言,讓它具有更豐富的可能性。在董強看來,虛構有一種前瞻性,這種前瞻性是歷史所沒有的。“如果說我們閱讀歷史、閱讀非虛構,是希望通過歸納能夠看出一些社會發展的規律,從而試圖更好地把握未來,那麼虛構則是運用我們的想象力去展現某種可能的未來。”

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文