一

特朗普到底是美國共和黨中的異類,還是美國共和黨一貫路線的延續與顯化?

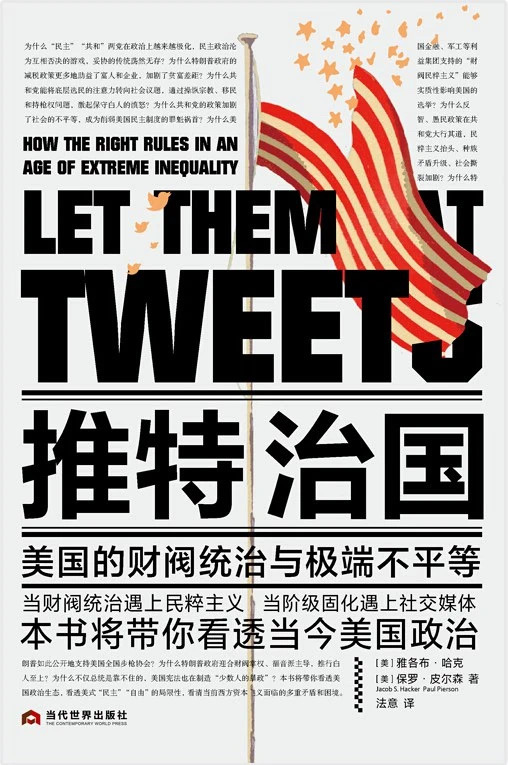

耶魯大學的雅各布·S.·哈克(Jacob S. Hacker)和加州大學伯克利分校的保羅·皮爾森(Paul Pierson)兩位教授給出的答案是後者。這兩位是美國政治學領域中極富有創造力的著名學者。在過去的15年裏,他們合作出版了一系列聚焦不平等如何扭曲美國民主的重要作品,尤其是《偏離中心:共和黨革命和美國民主的侵蝕》(Off-Center: The Republican Revolution and Erosion of American Democracy)和《贏家通吃的政治——華盛頓如何使富人更富,卻對中產階級置之不理》(Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer--and Turned Its Back on the Middle Class)。《推特治國:美國的財閥統治與極端不平等》(Let them Eat Tweets:How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality)是他們的新作,在本書中,他們雄辯地證明,特朗普不是一個孤立單一的現象,而是一個完全有代表性的存在,一位共和黨長期穩定向右邁進道路上的新近“推動者”。

《推特治國》

本質上,這本書重溫了托馬斯·弗蘭克(Thomas Frank)2004年出版的經典名著《堪薩斯怎麼了?——保守派如何贏得美國之心》(What’s the Matter With Kansas?:How Conservatives Won the Heart of America)書中的問題——共和黨的明顯偏袒權貴階層的經濟政策如此不受歡迎,那它又是如何取得如此多的勝利的?或者說,共和黨是如何說服這麼多工人階級選民支持通常不爲他們所喜的財閥議程的,儘管這往往會直接傷害到工人們自己的生計。《堪薩斯怎麼了?》的解釋是富人的“經濟日程”搭配着社會問題的“誘餌”,親愛的堪薩斯鄉親們被共和黨人暗渡陳倉的選戰策略給嚴重誤導了。書中這樣寫道:“投票要求禁止墮胎,結果資本利得稅下調了……投票想擺脫政府束縛,結果從新聞媒體到肉類加工,各行各業都被大集團和壟斷企業控制。投票打擊精英主義,結果在社會秩序中,財富反而前所未有地集中了。”

哈克和皮爾森對這個問題的回答也是一樣的——共和黨將競選重點放在社會文化分歧而不是經濟差距上,一方面利用白人身份認同維繫財富不平等,另一方面則通過破壞民主政治維持財閥統治。

儘管這一答案難說是啓示性的,但全書的敘述和論證卻是細緻而有說服力的。哈克和皮爾森利用了哈佛大學政治學家丹尼爾·齊布拉特(Daniel Ziblatt)關於歐洲保守黨在民主化轉型中所扮演的歷史角色的研究成果。他們假設,美國共和黨像其他時空中的右翼政黨一樣,面臨着一個“保守黨困境”(conservative dilemma),即,如何協調對權貴階層的忠誠和獲取選民支持的需要之間的張力。換句話說,如何說服普通公民投票給代表社會最富有、最有權勢成員利益的政黨?

事實上,自打成立以來,右翼政黨就面臨着選舉劣勢,因爲在很大程度上,它們是作爲權貴這一明確小圈子的集合體和代言人出現的。保守黨的成長似乎進一步受到了這樣一個事實的制約:它們永遠無法與慷他人之慨的左翼對手所提供的誘人承諾相匹敵,因爲右翼政黨富有的支持者會堅決拒絕支付更高的稅收來爲再分配政策埋單。

這種結構性的約束迫使任何保守黨都得做出了令人不快的選擇:財閥們可以做出經濟讓步,即通過同意增稅和政府擴張,來與中間派和解;當然它們也可以渲染社會和文化分歧,即通過煽動仇恨和憤怒,來醜陋地取勝。根據書中的敘述,英國保守黨是採取前一策略典型。因此,大衆對精英階層的壓力和民主制度對精英階層核心利益的保護之間構建了某種平衡,而正是這種平衡使得英國的民主體制得以發展。不幸的是,“德國的右翼精英和他們的政治盟友沒有能夠渡過保守黨困境。他們政黨的組織過於薄弱,同時又不願意向崛起的民主力量做出妥協,故而他們很難在這個已經變化了的政治環境中求生存。”20世紀30年代,德國容克地主和工業家更是愚蠢地和善於挑動種族主義、部落主義以及恐慌情緒的邊緣團體合作,爲納粹主義和世界大戰打開了大門。

兩位作者認爲,共和黨也面臨同樣的保守黨困境。財閥們的經濟議程——對最富有的人減稅,削減弱勢羣體的福利,破壞工會組織,放鬆對大企業和金融利益集團的監管——從來都不受歡迎。自20世紀80年代開始,共和黨開始日益接受這一不受歡迎的議程,因此縮小了它在民主政治中有競爭力的議題範圍,進而導致它可以吸引的選民數量不斷減少。共和黨精英很快意識到贏得多數席位的唯一途徑就是“利用憤怒進行組織建設”,吸引那些憎恨少數族裔崛起、相對剝奪感強烈的白人工人階級和鄉村地區的居民,從“這個政策對那個政策”轉向“我們對他們”。於是,共和黨在委身財閥的同時,開始推行選民基礎建設的“三R路線”——怨憤(resentment)、種族化(racialization)和操縱選舉(rigging)。

怨憤至爲關鍵,因爲即使選民的經濟利益與他們所在政黨的政治追求發生衝突,怨憤也能將他們最終留在黨內。不過,重新定義了“我們與他們”的怨憤並不是簡單地從地底下冒出來的;它們是“利用這些分歧謀取政治利益的政治領袖們鼓勵,甚至煽動的”。

用來激發怨憤的重要工具就是種族。共和黨開始日益強調它的白人身份認同(從拉丁戰略退步,放棄了吸引更多拉丁選民的打算),強調此認同正在日益被邊緣化、被歧視。此外,白人身份之所以如此強大,部分也是因爲它與共和黨右翼強調的許多其他身份一致,無論是基督教保守派、鄉村與小鎮居民,還是擁槍者和傳統性別角色的認同者。

如果說,怨憤和種族化是爲了保持受到極端經濟不平等和共和黨財閥經濟議程衝擊的白人選民的忠誠而採取的精準策略,那麼操縱選舉則是爲了防止不那麼忠誠的選民,尤其是少數族裔選民,挑戰白人選民的選舉影響力。這主要體現在地方選區的不公平劃分上。

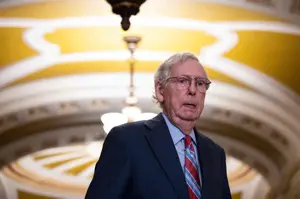

正是這些手段爲特朗普的興起鋪平了道路,而特朗普的興起又反過來保障了財閥的利益。兩位作者指出,在特朗普的任內,共和黨的建制派實現了許多目標,比如對公司和富人的鉅額減稅,通過行政命令大規模放鬆各行業監管,以及包括3名聯邦最高法院大法官在內的多名親商型聯邦法官的任命等。共和黨參議院議長米奇·麥康奈爾因此宣稱,這是“我在(參議院)30年來保守派最好的一年……各方面都是最好的一年”。也正是從這樣一個視角出發,哈克和皮爾森認爲特朗普非但不是共和黨政治上的異數或反常,反而正好代表了財閥統治模式與民粹主義更爲緊密的匯流。

二

共和黨未來的遠景是什麼樣的?

兩位作者對美國共和黨有強烈批評意見。他們認爲,共和黨在過去的四十年中,逐漸爲財閥所控制,其所推行的經濟政策往往有利於富人,而非其基層選民。爲了擺脫由此造成的“保守黨困境”,共和黨放棄了以較中性政策吸引更多選民的打算,而是逐漸強調社會、文化上的分歧,分割美國社會。爲了做到這點,共和黨逐漸同極端派別(如福音派基督徒、全美步槍協會)形成聯盟,藉助這些團體的憤懣之情,來“劃分敵我”,以動員、維持選民。

接下來,兩位作者有一觀察,那就是在此聯盟中,共和黨既是獲利方,也同時被這些“憤怒團體”所裹挾,並最終成爲此聯盟中的弱勢一方。這是因爲“這些團體對傳統的黨建方式興趣不大”,它們所依賴的是對單一議題的堅定信仰以及其追隨者的危機感(換句話說,具有強烈的敵我意識),具有高度的“部落主義”情緒,因此對妥協、共情並不感興趣,不僅堅定面對敵對黨派,也對本黨中的溫和人士毫不留情。這樣,“在放棄說服選民的工作後,共和黨逐漸喪失了塑造自己的議程和按照自己設定的條件來參加選舉的能力”。

這種能力——或者說自主性——的喪失的後果體現在很多方面,其中一個就顯現在共和黨自身組織日益脆弱之上。比方說,當代共和黨對己方媒體的敏感度明顯較過去爲高,以至於共和黨某些內部人士說道:“保守派媒體已經變得……比約翰·博納和米奇·麥康納爾(兩位前後擔任國會中的共和黨領袖)強大得多”,“共和黨人原本以爲是福克斯新聞在爲我們服務,現在發現是我們在爲福克斯服務”。又比方說,黨的領導層直接受到威脅,連續兩任共和黨衆議院的議長——約翰·博納和保羅·瑞恩——因爲跟不上形勢,受到保守派媒體和黨內的攻擊而黯然下臺。

講到此處,兩位作者的敘述就戛然而止,沒有進一步延申下去。這自然是因爲他們的主要論述對象是共和黨的議程,而不是共和黨的組織形態。但是沿着他們的思路想下去,就能發現一些有意思的事情,其中一件就是由於右翼政黨組織日益薄弱,可能會導致政治寡頭家族出現,從而讓美國染上某種“拉美病”。

我們都知道,特朗普家的子女涉及其父親的政務頗深。在特朗普2016年競選之時,特朗普家的子女就在相當程度上積極參與之,完全突破了傳統上候選人子女那種消極陪襯角色。在特朗普任上,特朗普的女婿庫什納作爲總統高參活躍在各個議題上(從中東和平調解到新冠疫情應對不一而足)。其子小唐納德·特朗普和他的女朋友負責他父親的競選籌款活動,其女伊萬卡則在多個外交活動中亮相。而無論是小唐納德,還是伊萬卡,據說都有參加未來總統競選的意圖,也被其他人有此期待(大西洋月刊有篇文章,專門講到了各路共和黨人士和右翼媒體對唐的期許)。

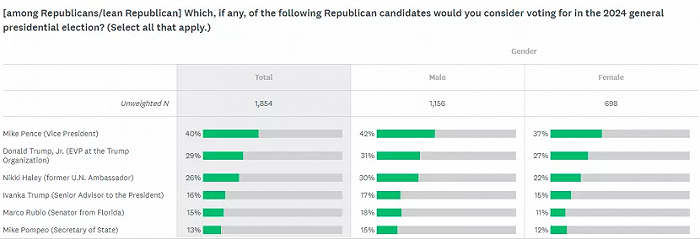

2019年12月的一項民調(Axios | SurveyMonkey)結果是這樣的:

可以看出,有相當多的共和黨人支持小唐納德(29%)和伊萬卡(16%)成爲2024年競選的共和黨候選人。該項民調還顯示出,共和黨選民越年輕,就越傾向於支持特朗普的孩子,而年長的受訪者則更傾向於支持彭斯和其他全國性人物。

以上這些跡象都能顯示出一個“特朗普王朝”的可能與外形。

當然,在美國的歷史上不是沒有過政治家族,肯尼迪家族、羅斯福家族乃至布什家族,都可以說是著名代表。過去的研究通常認爲,在一個較成熟、制度較完善的民主政體中,政治家族的出現無非是出於兩個原因:資本優勢和品牌效應——政治家族的成員方便來錢也方便履職積攢政治資歷,不用篳路襤褸開創自己的政治事業,也有前輩成員的名聲與影響力予以加成。但是,這些優勢本身只是政治家族子弟的助力,而非決定因素,政治家族子弟還是要受到黨內錄用、晉升標準、程序與黨內競爭的約束。比如約翰·肯尼迪是當了十三年衆議員、參議員才被人們認爲有背景與經驗競選美國總統,小布什也是當了六年德克薩斯州州長,經歷兩次州長競選才有了問鼎的資格。

今年八月共和黨大會上的小唐納德·特朗普

但是“特朗普王朝”的興起卻完全是一個異數,其實在相當程度上背離了美國政治家族的傳統。特朗普其子其女同其父親一樣,都是在完全沒有政治履歷的情況下橫空出世的,不受黨內既有晉升程序的約束,而且一上來便頗孚人望,被認爲是角逐最高行政職位的恰當人選。這種情況,美國不太能見着,倒是在南美很常見。

比方說阿根廷的庇隆夫婦就是這樣。胡安·庇隆是南美左翼民粹的代表性人物之一,1973年他在擔任阿根廷總統的時候,把自己的夫人伊莎貝爾·庇隆安排成了副總統。1974年,庇隆去世,伊薩貝爾·庇隆就全盤接手了丈夫的政治遺產,成爲了總統。我們很難說庇隆夫人有什麼政治資格。她能接任,完全是因爲阿根廷的政治在庇隆的治下很大程度上私人化了。當時的阿根廷民衆(尤其是勞工)將庇隆看成是唯一真正能代表他們的人物,是自己人,庇隆自己也常常宣揚各種危機、威脅和敵對勢力,聲稱只有自己才能拯救這些感到被排除在國家政治生活之外的邊緣人物,現有的政治框架(即使是庇隆自己的政黨也)無非是障礙。到最後,庇隆所建立的就是一種克里斯瑪式的魅力個人統治,庇隆的擁護者對庇隆的態度是依附性的,以個人效忠主義的方式表達出來。正是這種個人效忠主義的存在,使得權力在家族裏的傳遞成爲了一件受到大衆擁戴、接受的事情。

現代的政治學研究通常認爲,這種民粹主義下的家族政治之所以能出現,除了社會極度不平等,導致邊緣人物急切的尋找救星領袖之外,跟這些國家的政黨本身組織薄弱也很有關係。政黨組織薄弱,就會更依賴候選人個人的名聲、家族背景來獲得選票,這樣就爲家族政治的形成提供了條件;政黨組織薄弱,就會缺乏嚴格的黨內錄用、晉升標準與程序,也沒有較強的紀律約束,這樣也會爲政治家族成員利用民意來突破“天花板”提供幫助。

特朗普與伊萬卡

從這個角度看,特朗普王朝的興起就很值得尋味。它從某種程度上印證了共和黨組織的日趨薄弱,很像是民粹主義對現有美國政黨制度進行衝擊後的產物——美國共和黨由於將動員工作外包,導致自身組織薄弱,從而對民粹主義人物及其家族的興起缺乏抵抗力。而這樣的民粹主義人物及其家族恐怕又將進一步削弱共和黨的制度。

附:

本書中譯名直接翻譯成《讓他們吃推:極端不平等年代中右翼如何統治》或許更好,因爲這樣不僅反映出了作者所研究的核心問題(右翼如何統治),而且給出了大致的答案“讓他們(被治者)吃推特”(Let them Eat Tweets)——即用推特來餵養鐵桿支持者的種族主義和反政府的怨憤情緒,以社會文化分歧來轉移人們對於經濟差距的關注。用作者的原話來說就是“正如書名所暗示的,共和黨分裂國家,轉移民衆注意力,卻不真正迴應普通美國人的需求,而唐納德·特朗普的推特(Twitter)賬號可謂最佳證明。但需要注意的是,不僅選民被轉移了注意力,權威人士和專家也是如此”。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文