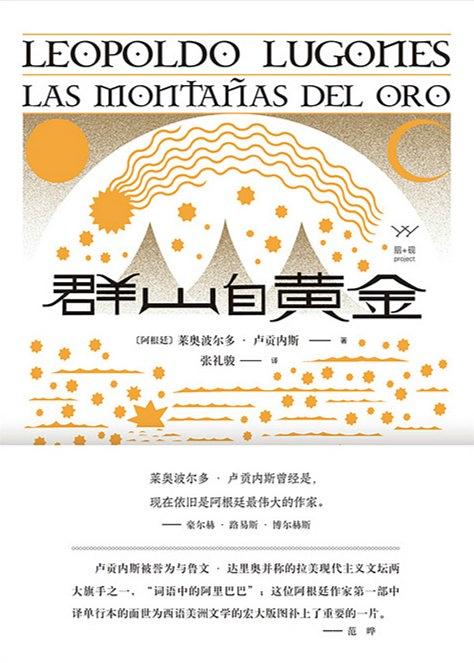

萊奧波爾多·盧貢內斯是阿根廷現代主義的代表人物,也是西班牙語文學中最具影響力的作家之一。誕生於19世紀末、拉美文學爆炸時期之前,盧貢內斯並不爲今天的讀者所熟知。但不可否認的是,他的寫作技法對許多年輕一代作家產生了深遠的影響,其中就包括著名短篇小說家博爾赫斯,以及被奉爲"拉美文學爆炸四大主將之一"的胡里奧·科塔薩爾。

1893年,盧貢內斯以詩人的身份出版了第一部處女作《詩集世界》,卻幾乎無人注意。然而,四年後,評論家和讀者驚喜地看到了一部名爲《羣山自黃金》(又名《黃金之山》)的抒情詩集。這是盧貢內斯創作的一部集詩歌與散文於一身的作品,整部詩集充滿了“自然的宏大”和“多變的節奏”,一經問世立即收穫好評。同一年,盧貢內斯定居布宜諾斯艾利斯,並加入了由尼加拉瓜詩人的魯本·達里奧領導的現代主義實驗詩人團體。在後者的影響下,盧貢內斯發表的兩部新作《庭院暮光》(1905)和《感月》(1909)將自由詩體和異國情調發揮到極致,在這些作品中,人們也能感受到當時新藝術運動帶來的精緻而頹廢的氣息。

正如魯本·達里奧一樣,盧貢內斯也曾遊歷歐洲,並在巴黎生活過一段時間,負責《南美雜誌》(Revue Sudaméricaine)的編輯工作。第一次世界大戰爆發時,盧貢內斯回到阿根廷,從年輕時激進的社會主義者轉變爲保守的民族主義者,並一度作爲思想領袖之一,深入公共事務。與此相應的,他的創作也開始以現實主義的風格處理民族主題,例如歌頌阿根廷鄉村美景的詩集《景物集》、反映獨立戰爭的歷史小說《高喬之戰》等。此外,他還是《伊利亞特》和《奧德賽》的西班牙語譯者,以研究阿根廷歷史、希臘古典文學和文化著稱。

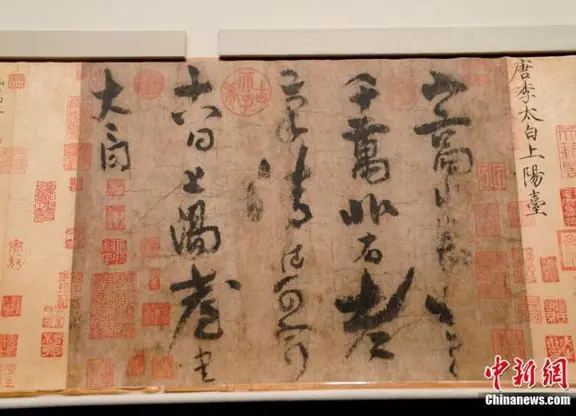

儘管盧貢內斯的創作生涯和其政治思想一樣複雜多變,他仍然認爲自己最主要的身份是詩人。日前,盧貢內斯的代表作《羣山自黃金》由東方出版中心推出,經授權,界面文化(ID:BooksAndFun)從中選取三篇散文詩,以饗讀者。

《羣山自黃金》 [阿根廷] 萊奧波爾多·盧貢內斯 著 張禮駿 譯 東方出版中心 2020-01

樹

黃昏,魁梧的神將們在雲間穿行,錦葵色雲朵火紅;鰥寡過客在雲間抽泣,拖着長長的淚痕和紗巾;風之神將從陰影中穿過,坐騎身旁,馬刺的花紋閃閃發光;雲間貴族都城的高大塔樓,華麗壯觀,矗立在烈火的光輝之中,如同修道院中靜靜燃燒的火爐;如同鬃毛凌亂的母馬羣,蜂擁至泛光的海洋,飲用金色的液體;如同巨大的木蘭花環,圍繞着廢棄的聖龕;如同女騎士的火祭壇,個個已被斬首,赤裸的軀體上傷痕模糊;如同思想之光的深處,大理石的狂風暴雨。萬馬奔騰,身披胸甲馬刀,黑夜黑色的身軀,在黃昏的留白處,緩緩落下。風聲,是管風琴裏奏響的,遠方的音樂;是魔幻的聲音,空空蕩蕩;胸前一切在顫慄,巨大機械的旋轉;軍團可怕的踏步;野蠻的話語;病人痙攣的鼾聲,在這管風琴中,在這風的器官裏。

天空,昏暗的天空中,銀河漸漸隱去,似黑色頭顱上的骨縫。天空,是長滿暗紋的花朵,灑滿了閃爍的星星,夜的堤岸上,寂靜踏着絲一般步子前行。傍晚無奈,坐在濃密的柳枝之間,沉默、蒼白的傍晚,是一位沉默、蒼白的女子,發間微風輕拂;在捲曲的柳枝下,好似降下半旗哀悼,爲了傾聽天鵝們慘白的苦訴,爲了看見落花如何圍成花環。大地上,百合花醒了過來,天空中,行星閃耀,亡靈的嘆息,從白色花瓣上升起,綴滿了血紅的玫瑰,雲山,在遠方緩慢地坍塌。

樹木的肉體被斧頭啃噬,卻在此時,披上神祕,樹葉如流血的雙眼,哭訴斧頭的罪行!他們的靈魂安靜,隱忍白日在荒漠的邊界說再見!千年來的哭泣,在每一個傍晚,似方巾上悲傷的溼氣;千年來的哭泣,控訴斧頭的虐行,一切都在寧靜的外衣之下:潰瘍在顫抖的身軀上再次生長(哦!那在斧頭下抽泣的傷疤!哦!那些在開裂的嫩枝上的潰口!),夜,從黃昏中伸出巨大的雙手,似天鵝絨一般,輕拂他們充滿恐懼的白髮。

羣山

月光漸漸灑滿了每一寸土地,如同鳥兒潔白的翅膀,宣告着聖母昇天,虛幻的大海凝結成靜謐的水晶,皎潔的月光將其緩慢地劃開,月亮高懸於神聖莊嚴的景色之上,她從遠方大海的邊際經過,夜,被繪成美洲豹毛皮的顏色。萬千森林浸沒在月影之中,如同一艘艘船艦,樹有千根桅杆。沉沒的森林帶着死亡的寂靜漂浮在蒼白的水面上,它如此寬廣,如絲織的裹布,將樹木裝殮。

空氣帶着洪亮的寂靜,羣山在與風陰森的對話中嚎叫,那是無法理解的語言。千萬個冬天過去,千萬個夏天到來,大雪下,大雪落,它的吻冰冷悲傷,在午後的風中化成堅硬的霜,風是如此強勁,用它無數的利爪,撕毀了自己迷人的外衣,那件用樹林織成的巨大外衣。羣山緘默不語,如同年邁的寡婦面對自己無助的貧苦,在遙遠的年代,祖先們曾望着它們。羣山的外衣被一根帶刺的腰帶束在腰間,在白雪的親吻下(純潔而又邪惡,純潔而又沉重),上身變得赤裸,或被碎石做的衣甲刺傷身體,或被火山噴出的毒火啃噬,火山口永久敞開着,如同巨大的潰瘍,在碩大的肉體上發亮的潰瘍。

啊!大雪的吻是多麼寒冷呀,白雪讓午後的悲痛在流血;在蒼鷹冷漠的盤旋之下,寂靜的天空無遮無蔽,黑暗的暴風雨組成龐大的交響樂隊,在過去千年的衰落中,每一個和諧的夜晚如同循環的民歌,岩石受到的摧殘是多麼難熬啊!河流從羣山內部流淌出來,那兒還有堅韌的金屬;鳥兒們在樹蔭裏築巢,野獸們在樹冠下藏身,天上的星星從高高的夜空中望着她們,就像望着巨人般的母親,羣山用湍流的響聲反抗着山谷間神祕的寂靜。在夢與雲霧交織的時刻,羣山火熱的靈魂涌起,如同響徹天際的呼吸,坐在黑夜的地界上,向着天蓋下瞌睡的風傾訴;向着世界傾訴,世界聽見羣山的哀嘆,比大海更爲永恆的哀嘆,對大雪鞭撻的抱怨,喚起了樹木的悲傷,曾讓它們蓬頭垢面的悲傷,還有廢墟的苦痛,它們像是死亡的樂隊,支離破碎,散落在山谷之中。

高塔頌(六)

我的靈魂是理想的燕子,在塔的高處不斷鳥瞰:看着黑夜如何降臨,還有半月,如黑色土地上珀伽索斯的銀色蹄鐵,或是披散的頭髮上精美的銀色髮梳。在半月的銀光下諸多帝國在發展:法國、敘利亞、波斯、埃及、馬其頓、羅馬、墨西哥、祕魯、俄羅斯、阿拉伯,又一次法國。大批的遊牧民族;天際豎立着旗幟;長矛刺穿了夜晚;呼喊聲在風的靈魂中迴盪;猛禽在撕裂的雲間穿梭;大樹底下的屍體;石塊上的屍骨;一場夢、鷹隼、旗幟、長矛、樹林、夜、羣山、火把羣繞下馬匹長時間地奔馳,帶着鐵與馬的偉大詩篇,還有敵對的野蠻,在上帝的風暴下行進,在上帝的雷聲下行進,在上帝的足下行進,上帝已踏遍世間,在上帝的手下行進,上帝的手如一張充滿光輝的棕櫚葉。

本文詩歌部分選自《羣山自黃金》一書。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文