布克獎長名單向來由老作家作品主導,處女作較少,但今年的新老作家作品比例卻少見地達到了8比5。更少見的是,兩名首次上榜的作家還是好朋友,兩人於2019年參加業內頂尖的創意寫作項目愛荷華作家工作坊時相識,這兩人分別是布蘭頓·泰勒(Brandon Taylor)和C·帕姆·張(C Pam Zhang)。

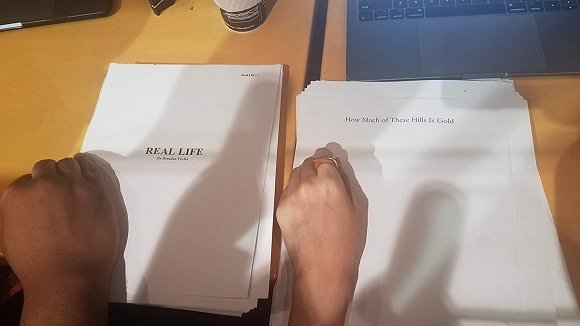

上週名單公佈時,泰勒在推特上發了一張2018年時的照片,展示了他上榜的小說《真實生活》( Real Life ),該書主要講述了一名黑人同性戀生物化學家如何在白人主導的研究生項目裏生存,旁邊則擺着張的入選作品《金山的成色》( How Much of These Hills is Gold ),小說講述了兩個移民來美國的華裔孤兒的美國西部開拓故事。寫書時兩人幾乎是“攜手並肩”,泰勒寫道,“現在兩本書又雙雙入選。我太激動了,眼淚快止不住了。不好意思獻醜了。”

泰勒在推特上發的照片

能再詳細談一下這張照片嗎?

泰勒: 照片是帕姆拍的。我們當時在愛荷華市的麪包花園超市聊我們的書,粗略地過了一遍,確認它們起碼還不算胡說八道。我們端詳了一番,感覺就類似於:“看看我們的書吧,有朝一日它們想必能闖出一片天地。”

你們倆是如何認識的?

泰勒: 我記得很清楚,當時我坐在愛荷華作家工作坊的弗蘭克·康羅伊閱覽室裏,帕慕走進來然後坐在了我旁邊。

張: 當時人山人海,幾乎嚇了我一跳,我只能跑去布蘭頓那裏了。

泰勒: 我倆在一家小餐館坐了好幾個小時,聊到了愛麗斯·門羅、勞倫·格洛弗和雪莉·傑克遜的作品,還有我倆碰巧都讀過的某部小說。

你們的小說之於校園小說和西部題材的漫長文學傳統而言都有所創新,是有意爲之嗎?

張: 我一向很喜歡美國西部傳奇故事,如勞拉·英戈爾斯·懷德(Laura Ingalls Wilder)、約翰·斯泰因貝克(John Steinbeck)和拉里·麥克莫屈(Larry McMurtry)的作品,並且我幼時就和家人搬去了西部,駕車從東到西穿越了美國全境,那種景觀總是能讓我有所觸動。但我不認爲那是有意識的。我曾經在曼谷住過,某一天我剛起牀就想到了兩個奔跑的小孩、美元銀幣和山丘的畫面,靈感一下子就噴涌而出了。

《金山的成色》

我的小說尤其關注敘事,同時剖析了主流文化對你的說教,以及許多邊緣化人羣會覺得和自己有關的東西:它費了許多筆墨在兩個小孩的身上,看其如何應對主流敘事中有關人要如何行走於世界的種種說教。法則是無用的,法則也並非一成不變——這是我真正感興趣之處。我樂在其中,但當中也有一定的反抗意味。我希望能將事物扭轉一番,來個徹頭徹尾的顛覆。

泰勒: 我喜歡以校園爲背景的故事,原因在於人們在校園裏所成就的自己通常會影響其一生。這是生活中意義極爲豐富的一個契機。但問題在於其中沒有黑人,或者就算有黑人也只是次要角色,再有就是即便有酷兒也跟有色人種酷兒無關。

於是我決定了這次要把重點放在一名黑人同性戀者身上。我打算寫一個和我類似的人的故事,因爲我明白我在這些完全由白人主導的空間裏並非孤獨一人。我不是唯一一個在這些空間裏有異化感的酷兒黑人,我打算爲我們這樣的人寫一個故事。每一個有孤獨和隔絕感的人最終將能夠求助於這本書,而這本書反過來也爲他們發聲。

小說和你自己的生活有多大關聯?

泰勒: 我在威斯康辛大學麥迪遜分校的某間實驗室工作期間開始了這本書的寫作。我當時在讀博士,業餘時間也寫一些小故事。之前我本來打算寫長篇小說,但過程中卻屢屢受挫,因爲它太混亂、太古怪了。鑑於此,我開始嘗試擬定一個分析性的框架,並開列了一系列的清單:我之前寫小說失敗的原因有哪些?我作爲作家的優勢在哪裏?

我轉念一想,不如干脆引入自己的真實生活,將它從現實中抽離出來並轉化成一部小說,如此一來,我就不會因爲要憑空想出一大堆東西而感到漫無頭緒,就可以把想象力用到真正需要它的地方了。隨着寫作的進展,它的虛構性變得越來越強,與我的真實生活也漸行漸遠了。

其中的種族主義經驗是來自現實生活的嗎?

泰勒: 大部分是從人們那裏聽說的,幾乎一字不差。因爲我不相信自己可以真誠地發明出那種語言。如果我憑空想出一些橋段來,那人們就會說:“然而人們不會那麼說話。”在我看來,運用真實的種族主義、恐同和階級歧視習語是萬分重要的,這樣就能避開上述的批評。

帕姆以前提到過自己也很在意小說中的白人凝視。

張: 我在大學本科階段第一次有了在白人主導下的、帶有學術性的氛圍裏寫作小說的經驗。我參加了好些小說工作坊,現在回想起來頗覺後怕。我完全在仿造中產階級白人的小說。我是能寫出漂亮的句子,但其中沒有心,故事也沒有靈魂,我的自我也被抹殺掉了。

大學畢業以後,我並沒有寫多少小說。後來由於我父親的去世、對生活境況的不滿以及在科技行業工作的經歷,我開始重新和早年的自我建立起聯繫。我從舊金山的生活中撤退出來,在曼谷居住了一陣。這對我來說是一次考驗:看一看自己從事全職寫作之後究竟能醞釀出怎樣的成果來。

《真實生活》

布蘭頓曾說過,你原本可以寫一本對白人凝視更寬容的書,但那就是一本更爛的書了。此話何解?

泰勒: 白人讀《真實生活》會有諸多不適感。我明白這種不適,但它對我很重要,因而我決定予以保留。書中的種種微小冒犯的確是可以避免的,這本書也可以對白人凝視更寬容一些,然而我並不打算那麼寫。我不想寫一本在這些問題上令人舒適的書,因爲它們帶來的苦痛是深重的,如果這一切都發生在你身上,那將是沒齒難忘的,短時間難以走出陰影,你必須設法與其帶來的恥辱共處。

不論讀者的種族爲何,都必須直面華萊士(《真實生活》主角)的不適與恥辱,我認爲這是這本書的力量源泉之一。它是可以更將就白人凝視,也可以更照顧舒適區,但這樣的話它也會更糟糕。

帕姆的小說涉及了性別認同、移民和美國夢等主題,頗有切中時弊之感:爲何把它們安置在過去?

張: 我並沒有單純把當代問題“複製粘貼”到過去。無非是我對小說裏的各個角色及其生活方式有一種內在的感受。每當我們回望歷史上不同的時期,我們就會暢想其迥然不同的生活方式,但我認爲情感結構和人們的生活構造總歸是一回事。也許我們現在談得多了一些,或者我們有了更好的語言來談論性別歧視、種族主義和性別上的離經叛道者,但這些人一直存在且始終要應對這些問題。其邊緣化程度是如此之深,文字記載或歷史書上基本沒有他們的位置。

在諸如山姆(《金山的成色》主角之一)這類性別上的離經叛道者所處的時代,尚且沒有相應的語言來表達其經驗,對此你如何處理?

張: 這個環節的確棘手,因爲小說裏的絕大部分敘事都藉助了露西的視角。對露西來說,要把山姆這個人徹底看透本來就有難度,而且她自己的某些觀點也是成問題的。我這個生活在2020年的人,顯然也很難找到合適的語言來談論當時的性別問題,我有自己的觀點,但把這些觀點強加於小說,令每個人一下子就能百分百正確地從性別角度看待山姆,也是不太合適的。我必須在當世的正確性標準、對於小說及其角色而言的正確性標準以及我自己的觀點間遊走。我能爲山姆做的一件事就是,小說的前十五六頁裏沒有性別化的代詞。因爲作爲一個作家,我想讓其在世俗觀念來襲之前充分地展現自己。這一點在我看來舉足輕重。

兩部小說都涉及到了哀傷和異化。

張: 在讀完彼此的小說後,我和布蘭頓意識到兩部小說都以父親之死開頭。如果你隨便翻到布蘭頓以及我的小說的某一頁來對比,那就幾乎發現不了這種文體上的關聯。但我認爲,拋開體裁、遣詞造句和謀篇佈局,我倆的小說在其核心處關注的情感問題其實是相似的。不論在自己的作品裏還是在自己喜愛的其它作品裏,我和布蘭頓都樂於探究這樣一個問題:做一個披着人皮的外星人有何感受。

泰勒: 如果外星人真的來到了地球,並且碰巧讀到了我倆的作品,那他們就會發現,人類一直對身爲人類這一狀態感到極爲不適。我和帕姆經常說,我們就好比是在人類軀殼裏嘰嘰喳喳的小機器人,因爲人們的爲人處世之道屢屢令我們感到困惑,他們似乎完全不曾思考過這些。而我們在此則是不斷地嘗試去促成一種對話。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文