注: 20世紀60年代起,西方國家的犯罪率不斷上升,人們開始質疑監禁能否有效地震懾犯罪。與此同時,監獄的人口壓力、公衆的失望情緒、獄政改革的緩慢、犯人的權利意識與獄警的強硬態度結合在一起,打破了監獄中本已相當脆弱的秩序。

1971年阿提卡監獄暴動引發了美國社會的巨大風波,近年來關塔那摩監獄虐囚醜聞不斷傳出,劫持人質事件、遊行甚至全面反抗更是層出不窮,不僅是在美國,監獄暴亂等現象也時常發生於西班牙、法國、加拿大、英國、意大利等國家。對於中國而言,這類現象與相關討論相對更爲少見,但其並非與我們毫無關係。

我們通常會認爲監獄的存在理所當然。對於不觸犯法律的人而言,現實生活中的監獄與刑罰似乎顯得微不足道。然而,當監獄一次次成爲焦點,監獄背後的重重問題也逐漸暴露。

監獄將國家權力的道德性問題以最嚴酷的形式呈現出來。如果說,強制力是維護任何社會秩序所必需的條件,那麼國家能夠對反抗者合法地施以何種程度的強制?

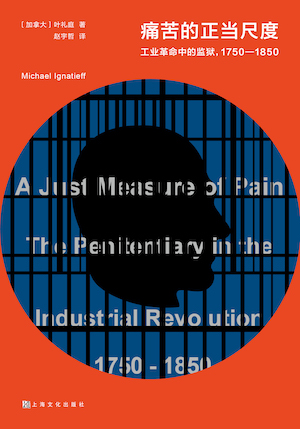

爲了檢視刑罰的道德性和策略性,葉禮庭的《痛苦的正當尺度》帶領讀者回到18世紀的歐洲,那時約翰·霍華德、傑里米·邊沁和切薩雷·貝卡里亞最先把監獄刑罰當作重要的社會問題加以探討。與此同時,“針對心靈”的監獄管教逐漸取代了一系列“針對身體”的刑罰鞭打、烙印、枷鎖和公開絞刑。這種刑罰方法上的大轉型,出自哪些新的需要、哪些有關痛苦的新認識呢?出現在高牆內的新權威形式,又是如何與高牆外的階級關係和社會策略變化互動聯繫的?

經出版社授權,界面文化(ID:BooksAndFun)節選了書中部分章節以饗讀者。在這個部分我們可以讀到:監獄的改革者如何以規則代替權威,既控制罪犯,也控制監獄的管理者,以無處不在的督查造就全景敞視的監獄;他們又是如何訴諸負罪感和孤獨感,以更加柔和方式來規訓罪犯,以“愛的繩索”將心靈約束在對罪過的悔恨中。這些思想雖然誕生於18世紀的歐洲,但時至今日依然對我們的世界產生着重要影響。

愛的繩索,鐵的桎梏

雖說監獄改革者總把違法亂紀者說成需要修理的機器,但矛盾的是,他們還認爲這些人像漢韋說的那樣,是“行動自由的人,能夠向善悔惡”。傑里米·邊沁有時稱罪犯是有故障的機器,有時又說他們是應該得到社會保護的理性人,他在二者間交替,完全不感覺矛盾。霍華德不但堅持認爲罪犯是有理性的,還認爲他們是知羞恥的。換言之,罪犯可以被改造,因爲他們和其他人一樣,都有良知。正如一位改革者所言,在每個人心中,包括在罪犯心中,“都有一種對法律的尊重,他絕不會侮辱法律,就如他第一次犯罪後一定心懷悔恨一樣,這種尊重使得他的心靈能夠接受改造”。另一位改革者寫道,道德律令“是刻在人們心上的”。

當改革者爲良知的概念在心中尋找一席之地時,他們的關聯論觀念讓他們遇到了一些困難。唯物主義心理學明確否認內在感官的存在。洛克堅持認爲,責任並沒有銘刻在人的心臟上。責任是孩子通過獎懲機制從權威那裏學來的一種義務。洛克相信,人們的理性足以讓他們評判善惡,但如果他們的道德教化有誤,他們心中並沒有良知的聲音將自我從不斷尋求享樂的歧途上召喚回來。

……

最先發現負罪感有社會功用的人並非18世紀80年代的改革者。洛克在《論教育》談到了體罰,他認爲教師應該儘量少用棍子,不然孩子未來在捱打時會不覺得羞恥。“唯一能算得上美德的真節制,是因犯錯和受罰而感到羞恥。”“如果沒有羞恥感,棍打的疼痛很快就會消失、被遺忘,棍打多次之後其震懾作用就會消失。”當擴展到師生關係之外的社會上時,這種理念意味着一種靠威懾來維持秩序的社會,它絕對不如一個自願遵守法律的社會那樣穩定。在一段亨利·菲爾丁在18世紀50年代常愛引用的佈道中,蒂洛森大主教(Archbishop Tillotson)說:“對法官權力的畏懼”,只是一種“脆弱而鬆散的服從”,“一旦人們的反抗沒有風險,而且有利可圖時”,它的作用就會消失。大主教認爲,統治者必須讓不服從的臣民感到羞恥。“其他義務都崩潰時,良知會讓人堅持下去。”

如果社會秩序有賴於讓公民因受罰的風險而感到羞恥,那在公衆眼中保持刑罰實施過程的道德公正性就變得至關重要。因此,對於社會秩序而言,關鍵就在於,在實施刑罰時,要讓受刑者和觀看者心中都保有對施刑者在道德上的尊重。懲罰的效力取決於其公正性。這樣就出現了一個悖論:最痛苦的刑罰,那些最能激起負罪感的刑罰,是那些遵守最嚴格的法律和道德標準的刑罰。在這些刑罰中,人們不能再靠蔑視施刑者、宣稱自己無辜或抗議刑罰殘忍來尋求心理上的逃避。在刑罰實施的過程中,任何事都不會將罪犯的注意力從反思自己的罪過上轉移走。一旦認定自己的判決是公正的,認定抓捕自己的人是出於好意,罪犯就只能在懊悔的恐懼中就範了。

刑罰只有在罪犯和公衆尚未感到離心離德時,才能激起人們的負罪感。18世紀80年代的改革者肯定不是最先意識到這一點的人。但他們的確最先主張罪犯也有悔過的能力,這種能力可以通過精心論證和科學實施的痛苦來喚醒。舉例來說,洛克對矯正罪犯表示懷疑。他懷疑罪犯是否有可供改造的良知。在《政府論下篇》中,他將罪犯貶低爲奴隸,他們的過失給予社會任意剝削他們的權利。

相較之下,霍華德毫不懷疑他能靠訴諸罪犯內心善良的一面來治理他們:

如果公正的待遇能爭取到罪犯的良知,濫權則會疏遠良知。改革者堅持認爲,像鞭刑這種體罰,以及監獄的骯髒狀態,侵蝕了罪犯和普通大衆對法律的尊重。由於在改革運動之前似乎不存在大規模針對監獄弊案或體罰的公衆抗議,改革者似乎把自己對肉體折磨的強烈感受當成了社會整體感受的表徵。

他們警告說,經常執行“嚴厲程度變化無常”的處決毫無必要,而且通過公開而血腥地折磨罪犯“將他們永久固定在惡行中,無法讓他們改過從善”。一位作者在18世紀90年代寫道:“過度的懲罰更多激起的是羣衆對受刑者的同情,而不是對罪行的義憤,這把法律的本意抵消掉了。”

監獄改革者對關押機構的弊病和肉體折磨的強烈感受反映了一種深刻的憂慮,他們擔心在公衆(特別是窮人)眼中法律體系並不公正。在輝格黨18世紀70年代的激進議會改革主張中,人們能察覺到一種類似的憂慮,以及一種利用改革來增強公衆守法意識的願望。輝格黨政論家喜歡詳細論述公共秩序在共和政府與君主政府中的區別。理查德·普賴斯察覺到,由於人們能參與到立法過程當中,公開絞刑在馬薩諸塞州很少見。在英格蘭,由於公民無法通過民主參與增強自己內在的義務感,處決每天都在發生。當本傑明·拉什1787年在論述死刑是“君主制政府的必然產物”時,反映的也是這個主題。由於國王相信自己具有神授君權,他們自然也擁有了“剝奪人生命的神聖權力”。他們視臣民爲自己的財產,“他們讓臣民流血時表現得冷酷無情,就好像宰殺綿羊或牲畜一樣”。他說,共和政府的“理念完全不同。他們珍視生命,增加了公私各方保護生命的義務”。

在爲一個不平等的社會設計一種更堅實的社會秩序時,輝格黨的改革者再次強調政府需要遵循人民的意願。除了卡特賴特少校,他們都不能算民主派,但他們都堅持普賴斯所謂的“公民政府……是由人民締造的”。伯格說,無財產者可能沒有選舉權,但需要使他們相信他們的統治者是在爲公衆謀福利,而不是在中飽私囊。

美國獨立戰爭期間共識式的權力觀復興了,這有助於解釋監獄改革者爲什麼堅持尋找一種讓罪犯感到痛苦的同時又不使他們離心離德的懲罰方法。但是他們怎樣才能將這種理論付諸實踐呢?霍華德堅持認爲:“溫和的管教通常比酷刑更有效。”爲取代“野蠻的懲罰方式”,他提出了“一種更理性的方案”來“軟化心靈以使其得到改善”。正如《預防犯罪論》的作者約翰·布魯斯特(John Brewster)那句令人膽寒的話所說:“既有愛的繩索,也有鐵的桎梏。”如果“恐懼的盛怒”不能使罪犯屈服,“施加更柔和的影響”也許能把他們爭取過來。愛的繩索能將心靈約束在對罪過的悔恨中,鐵的桎梏只能拘束人的身體,卻任由憤恨在心中發酵。

布魯斯特所謂的“愛的繩索”就是那些改造主義和功利主義的刑罰論,這些論點能說服罪犯接受自己的苦難,面對自己的罪過。需要注意的是,這些新興的刑罰論都是針對囚犯的。改造主義理論會告訴罪犯刑罰是“最有益於”他們的事情,而功利主義理論會將刑罰說成一種基於社會需要的公正之舉。改革者希望通過放棄應報理論清除掉刑罰中的憤恨。用邊沁的話來說,由於囚犯能接受其公正性,刑罰就不再是“一種憤怒和復仇的舉措”,而是一種精心算計之舉,受制於社會的公益和罪犯的需求。

用愛的繩索捆住囚犯的是監獄牧師。他們會說服罪犯接受自己的苦難,將其視爲公正而有益的懲罰。牧師會強迫他們接受自己的罪過。牧師的任務就是把他們關到意識形態的監獄裏。在18世紀90年代,囚犯能聽到監獄牧師在佈道臺上這樣說:

然而光靠講道不能說服罪犯接受刑罰的公正性。除此之外,當然還需要關押機構的管教來確認法律體系的善意和公正。換言之,改革者的任務是讓刑罰的合理性變得顯而易見。

……

如何才能在監獄和工廠中建立理性的權力體系呢?在實踐中如何調和“人道”“恐懼”“利潤”和“善意”的不同要求呢?對於改革者而言,這些問題都轉化成了另一個問題:如何控制這些機構中的監管人員?

答案是樹立規則的權威。監獄改革者相信,由於施刑者享有無限的自由裁量權,刑罰在窮人中喪失了道德權威。監獄淪爲培育犯罪的溫牀,因爲治安法官沒有執行明確的管教、衛生和勞動規則。由於典獄長的權威不受規則和督查的節制,監獄中腐敗、後門和虐待叢生。爲取代“不受管制的自由裁量權”,改革者提議用“基於規則的溫和管理”來將其取代。

在霍華德心中,規則既要適用於囚犯,也要適用於工作人員。他提議的新規則中,有一半是關於禁絕工作人員倒買倒賣、言語侮辱、胡亂收費或肢體虐待的。規則中還有一組是關於看守任務、督查巡視、點名制度、睡前檢查和夜晚巡邏的。看守和犯人的行爲都通過正式的管制規程化了。

改革者對收費制度的攻擊是專門用來限制看守人員自由裁量權的。通過取消收費,改革者希望將典獄長從獨立承包商變成政府的受薪僱員。爲確保典獄長認真負責,改革者提議將治安法官的季度督查強制化。

這種對自由裁量權的攻擊意味着,刑罰對於實施階級統治極端重要,不能交給私人承包商來完成。現在政府要直接監督其實施。

規則同樣適用於囚犯,它定下了一個由困苦構成的精細網絡,將獄中生活標準化,在孤寂的恐懼中又增添了單調的痛苦,最終抑制犯人的亞文化。這種亞文化和典獄長的自由裁量權一樣,阻礙了過去公正而定量施加痛苦的嘗試。這些規則的意圖在於把監獄從罪犯和典獄長手中奪回來。爲取代罪犯和看守之間不成文而腐敗的習慣性權力分配,改革者提議將雙方都置於一種由外部執行的正式規則的管理之下。

督查是這種新權威體系中的關鍵詞。在《全景監獄》(一份出版於1791年的感化院草圖)中,邊沁把囚犯和看守都置於一個在中央監控塔中不斷巡視的督查員的監視之下。從這個有利的角度,督查員能看清楚囚犯在牢房中的情況,以及看守在巡邏時的情況。如此一來,看守人員和囚犯一樣受制於“無法違抗的控制之下”。

這種督查應該是民主的。公衆能自由出入監控塔,以監視督查員。無處不在的督查,針對所有人而設,通過所有人實施,這是邊沁解決誰來看管看守這個老問題的方法。

因此,規則對於改革者而言有着雙重含義。它們列舉出了犯人要經受的苦難,但同時也是他們的權利憲章。它們約束着關押機構中的雙方,讓他們都得服從一套由外部來執行的公正規範。就此而論,規則調和了政府、看管者和囚犯的利益。

單獨囚禁同樣調和了恐怖與人道。改革者不懷疑單獨囚禁是折磨人的工具。約翰·布魯斯特生動地描述了孤寂所能造成的痛苦:

喬納斯·漢韋毫不含糊地承認除了死刑之外,孤寂是一個社會所能施加的“最恐怖的懲罰”。他同時堅持認爲,這也是“最人道的懲罰”。罪犯沒有經受任何兇狠、殘暴的折磨。政府好像在打碎他們的鎖鏈之後消失了,讓他們與自己的良知獨處。在牢房的寂靜中,囚犯受到了一種權威的監督,這種權威條理性太強而令人無法逃避,太過理性而令人無法抗拒,他們會接受悔恨的鞭打。拉美特利說:“折磨人類的人最終會折磨自己。”

這就是倫敦和工業城市中那些支持霍華德事業的非國教醫生、慈善家和法官所表述的感化院理論。他們支持感化院的理念,因爲作爲一種權力體系和一種重塑人類的機器,它反映了一些他們內心最深處的政治、心理和宗教理念。最關鍵的是,這個理念給他們一種希望,能重新樹立法律體系的公正性。

《痛苦的正當尺度:工業革命中的監獄,1750-1850》 [加拿大] 葉禮庭 著趙宇哲 譯 三輝圖書 | 上海文化出版社 2019年11月

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文