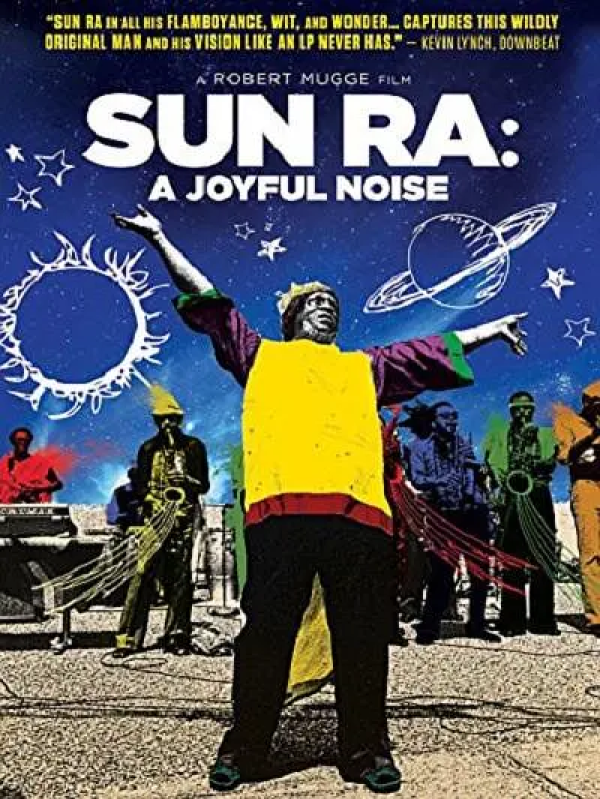

偶爾看到《紐約客》一位作者Richard Brody推薦了一部一小時的紀錄片《Sun Ra: A Joyful Noise》,推薦理由是:“這是個人觀影史上最好的音樂紀錄片”。紀錄片拍攝於40年前,對象是已故自由爵士傳奇Sun Ra(Herman Poole Blount,1914-1993)和他的The Arkestra大樂隊。

奇怪的是,作者寫這篇文章並非適逢紀念日。實際上他沒有提及任何寫作的由頭,也許因爲疫情期間,重溫經典已是約定俗成的行爲,不然還能幹什麼呢?於是我也找出這部影片看了,果然他沒有推薦錯。

對音樂紀錄片來說,人物魅力和情節的戲劇性真的比不上音樂本身重要。然而大多數紀錄片導演無視這一點,爲了“好看”,常把這兩者置於比音樂更優先的地位。結果就是,看完一部影片,我們對音樂家個性和經歷均已瞭解,卻忘了想要看這部紀錄片的初衷。這類紀錄片中,音樂片段像香料一樣被切碎。少有的音樂場景中,還常有旁白覆蓋其上,好像說話真的比音樂更重要。

關於Sun Ra的這部紀錄片完全不是這個路數。導演Robert Mugge和他的團隊在兩年的時間裏頻頻拜訪Sun Ra和大樂隊成員在費城的據點,在他們赴華盛頓等地演出時亦跟隨。音樂始終是最重要的,其餘都是陪襯。Sun Ra是誰,有什麼成就,爲什麼會穿着奇裝異服和一羣黑人音樂家聚首在費城一棟大樓的寬闊屋頂玩自由爵士,唱靈魂呼喊的歌曲,紀錄片中無一交代。

短短的一小時中,Sun Ra和樂隊的藝術剖面被最大程度地展示,閃耀如鑽石。他獨特的哲學和詩意點綴其中,斷續,神祕,來源複雜,脫離音樂便恐有混亂和神棍之虞。

Sun Ra愛石頭,相信石頭會吐露真相。他信奉紀律和準確,認爲現在的年輕人極易“迷失在自由中”。他相信凡事皆有兩面,“沒有黑宮就沒有白宮,沒有壞人就沒有好人,亦不能光懲戒罪犯而不獎賞好人”。他認爲自己不是歷史的一部分,而是“神祕的一部分”。“我的故事從不重複,就像日出和日落也從來不會重複。”

Sun Ra是天生的領袖(樂隊成員們都證實了這一點),20世紀最多產的音樂家之一(創作超過100張全長專輯,1000餘首樂曲)。據說,先後有數百位音樂家在他的樂隊停留,有些停留達幾十年之久。在他死後,The Arkestra運作至今,把Sun Ra精彩的音樂剖面持續展示給世界,或者,敬獻給神靈?

以上這些關於Sun Ra的基本信息,紀錄片中都未曾交代。鏡頭試圖記錄的,是Sun Ra的靈魂,通過音樂的形式。

在費城大樓的屋頂,音樂家們以最閃亮虹光的方式裝扮自己和手中樂器。Sun Ra吟誦,指揮,充滿自信,對樂隊成員的一舉一動盡在掌握。這時我們難免產生狐疑,這位滿口性靈、外星的黑人老頭,是想要操控人心嗎?

然而他們的音樂的確有強大的吸引力,哪怕隔着屏幕和四十年的時光。鏡頭努力配合他們的音樂語言,從來不會直直盯着,而是隨着音樂忘我地旋轉進退,上下翩飛。Sun Ra是最早一批使用鍵盤和效果器的爵士音樂家,也是在爵士舞臺上融入視覺和戲劇藝術的先驅。鏡頭與他們多變的現場同呼吸,誠實而專注地隨音樂流轉,這是整部影片最出色的地方。

導演捕捉到Sun Ra和樂隊的各種演出狀態,小至排練時微妙的氣氛,壯觀至大樂隊在類似廟會的場合演出,成員們排着隊在人羣中邊走邊演,雜耍/舞蹈的古怪青年混跡其中,呈現集體入迷的狀態。更傳統的演出中,薩克斯偏執狂妄的獨奏讓所有樂手靜息,Sun Ra的鍵盤獨奏則令人目瞪口呆。他手指僵直敲遍鍵盤,身體抽動,用手掌和手背輪番拍擊鍵盤,甚至轉身彈奏。無論身體如何看似毫不相干地動作,鍵盤發出的聲音都是和諧。人和鍵盤已渾然一體。

一位追隨他幾十年的頂尖薩克斯手John Gilmore告訴導演,在最初加入的6個月中,他能讀懂Sun Ra的作曲,但無法理解,無法“聽”到。“六個月後的某一晚,我突然聽到了。於是明白,他的音樂是一種更高深的存在。”

Sun Ra堅信,音樂是精神的語言,宇宙的語言。創造的力量來自外太空。但他絕非神棍,靠裝神弄鬼生存。爲了待在樂隊,成員們必須放棄大多數個人時間來排練、排練、再排練。他們告訴導演,心生怨恨的時候,只要進入音樂,“世俗的一切就全部拋諸腦後”。

一旦甘願接受Sun Ra的指揮,樂隊成員們便進入超驗的狀態。“不用思考,只需反應。”一位成員原先不懂鼓,更不懂做鼓。但有一天,別人告訴他門前的一棵樹被雷劈倒了。他撿了一段殘木做鼓。Sun Ra告訴他該怎麼做,他稀裏糊塗地就做出一隻漂亮的大鼓。鼓身雕刻古埃及神話圖騰,用彎曲的樹木做鼓槌。“我也不知道怎麼回事,總之鼓就這麼做出來了,我也會打鼓了。”

在不多的採訪片段中,有一句Sun Ra的話讓今天的我們聽到了迴響。他說:“這顆星球的人終將有一天在醒來後,發現未知的存在。他們必須破解這未知,才能繼續生存下去。”

相當應景是不是?

(來源:澎湃新聞)

简体中文

简体中文