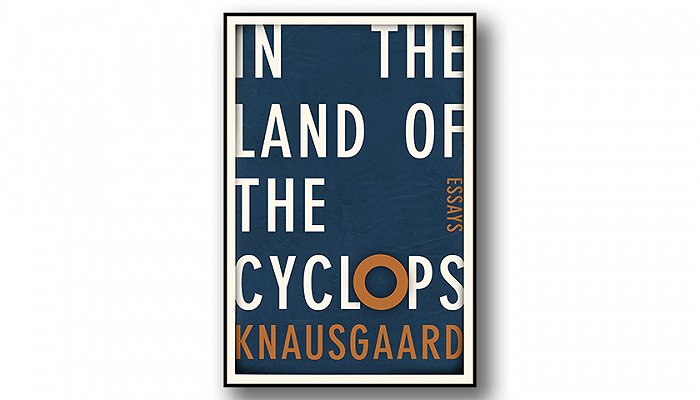

小說集現在很流行。二十世紀的小說有一種木偶戲般的矯揉造作,它業已令人生厭——卡爾·奧韋·克瑙斯高的“我的奮鬥”系列本身就是對此的一種迴應——進而令文壇對迄今仍屬邊緣的體裁產生了新的興趣。試水者不少,成功者寥寥。克瑙斯高的新文集融文學、當代藝術、攝影、自然寫作(nature writing)與天馬行空的遐想爲一體,但就這一文體而言,克瑙斯高還稱不上是一流作家。

克瑙斯高2011年時完成了自傳體史詩六部曲,號稱創作生涯已經圓滿,但《在巨人國》( In the Land of the Cyclops )卻令人不禁對此生疑。自那以後,他的任何作品都帶有增補本或雜文集的味道——尤其是他與人合著的那本電子郵件集《主客場》( Home and Away ),長達400頁,主要談足球。在“四季四部曲”(The Seasons Quartet)裏,死氣沉沉的克瑙斯高給每一天都想了一個替代性的稱謂或物件(疼痛、鈕釦、陰脣),讓人產生了這樣一種印象,儼然他聞名世界這件事本身就能使他獲得理解。他沉迷於一種天真的眼光,將日常瑣事悉數神聖化,某些時候還很像馬丁·艾米斯的小說《信息》( The Information )裏描繪的那些可笑的作家,這種人吃了一炮走紅的甜頭,隨便看什麼東西都能強行加戲,以凸顯自己也擁有文學泰斗的那種孩童一般的好奇心。

接下來的部分是對米歇爾·維勒貝克(的小說《投降》( Submission )的長篇評論,在開頭,克瑙斯高不厭其煩地解釋了自己爲什麼以前從來沒讀過維勒貝克的書,就好像我們對這個不夠格的評論者的興趣會比他的評論對象更大似的。他對《包法利夫人》的把握要稍好一些,評論同胞克努特·漢姆生( 二人原籍皆爲挪威——譯註 )《骯髒的現代主義》( Dirty Modernism )的長文寫得也要紮實不少。一篇有關在貝魯特讀克爾凱郭爾(Kierkgaard)的文章開頭亦坦承了克瑙斯高對這位丹麥哲學家(某位責任編輯也確實很喜歡標題上的對仗——克瑙斯高論克爾凱郭爾)的認識還比較粗淺。他對克爾凱郭爾思想的解讀基本在別處都能找到——且沒有一處能在生動性上與他那件萬分折磨人的軼事相比:向一位有戰爭後遺症的中東節(Middle Eastern festival)觀衆朗讀《我的奮鬥》裏的一篇文章,其中克瑙斯高爲取悅一名女性而自打了耳光。

《在巨人國》

值得注意的是,《我的奮鬥》裏最出色的章節是在醜聞和淫穢色情的層面上創作的——講了幾千頁的北歐真人秀電視節目,行文風格嘰嘰喳喳、喋喋不休。克瑙斯高談藝術和攝影的章節本來還可以做到引人入勝(提到了辛迪·舍曼、安塞爾姆·基弗和弗蘭瑟斯卡·伍德曼等人),然而他身爲小說家卻非要擺出一副哲學家的批判姿態,給讀者的感覺就像一個亞里士多德式的特殊主義者努力要成爲柏拉圖式的普遍主義者。每當他將目光投向具體、感性以及個人化的東西時,都會滑向蒼白無力的抽象。他的散文涉獵雖廣,但卻有盲目貪多之嫌。《宇宙愚人》(Idiots of the Cosmos)一文遊弋於身份政治、《戰爭與和平》、帕斯卡爾對無限的恐懼、北極光和其它一大堆話題之間,但談出了深度的話題卻一個也沒有。沒有了重構或想象的世界(關於童年、少年和成年)來支撐其感受力,他的思想就變得很散亂了,缺少章法且無足輕重。說難聽一點,作爲散文家的克瑙斯高就是個自娛自樂的話癆。

與標題同名的《我的奮鬥》是個例外,透出一股好戰的氣息。此文初讀起來像是對抵制文化(cancel culture)的一種諷喻,讀到很後面你纔會發現他其實在談瑞典。克瑙斯高的第二故鄉似乎將一種嚴苛而煩人的平庸推到了極點。帶着一種謹慎的義憤,他詳細講述了官方媒體如何把自己污衊爲戀童癖、厭女者及納粹分子,更把他與安德斯·佈雷維克相提並論。“我到底犯了什麼罪?就寫了一本小說而已。”他還老調重彈,稱當今的北歐自命清高,導致某些常識性的立場也需要辯護了:藝術應當表現雜亂的現實而不僅僅是理想;虛擬的描繪並不蘊涵縱容的舉動,等等。顯然,他對這些事耿耿於懷:《主客場》也曾嚴厲批評瑞典自由派的不寬容及自居正人君子的做派(用的例子是:某個持女權主義立場的青年團體當時抨擊過他)。

克瑙斯高的死忠粉絲想必會很欣賞他對童年經歷及年少輕狂的回憶,哪怕有些內容屬於炒冷飯。《我的奮鬥5:總有陰雨天》( Some Rain Must Fall: My Struggle Volume 5 )有一種陰暗的魅力,克瑙斯高在其中着重回顧了一個有預言意味的夢,夢裏預示了一個給予他甚大打擊的事件:一樁惡意的虛假強姦指控。然而我們正好藉此洞察到《在巨人國》的核心缺陷:克瑙斯高的自傳體小說把我們鎖在了一個令人窒息的第一人稱視角里,而且這還是頭一次;有關文學、精神分裂症、但丁、第谷·布拉赫以及冰島史詩的隨想顯得冗長、無度且了無生氣,比較而言,夢及其預示的恐怖只算得上小插曲。“我恨我自己,”克瑙斯高在日記體的《宇宙底部》(At the Bottom of the Universe)一文裏自顧自地宣稱。我從來不恨他,但我個人確實希望他能明白我的用意,容我把他禮送出門,這樣我就能在扶手椅上好好休息一陣了。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文