作者:遊仁

美國前總統特朗普用“退羣”的方式兌現其所謂“美國優先”的諾言。他的繼任者、美國現任總統拜登則用“結盟”的方式試圖重塑美國的全球領導力。繼在11月設法拉攏盟友組建“重建更美好世界”這一全球基礎設施聯盟來阻擊中國的“一帶一路”倡議後,華盛頓本週將舉辦所謂全球“民主峯會”,尋求建立“民主聯盟”。

然而,正如特朗普政府的“毀約退羣”是建立在“世界都在搭美國便車”這一個歪理上,現任美國政府意圖組建“民主聯盟”,也是基於一個謬論,即美國是最重要的民主國家、民主世界的領導人。

儘管美國以超級大國的獨霸權常年壟斷了“民主”的定義,但作爲一個有着2500多年曆史的政體概念,“民主”實際涵括了從古代雅典公民直接民主政府到現代代議制政府等多種形式。“民主”作爲全人類共同價值和共同追求,其內涵也遠遠超過投票、選舉等制度程序,要求有完整的參與實踐,能夠做到過程民主和成果民主、程序民主和實質民主、直接民主和間接民主、人民民主和國家意志的統一。

林肯提出“民有、民治、民享”三大原則,是美式民主的“高光時刻”。但如今,美式民主逐漸異化,越來越背離民主制度的內核和制度設計的初衷。

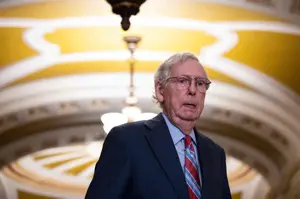

“史上最燒錢的大選”這一記錄不斷被打破,被其他國家視爲腐敗行徑的政治獻金和利益集團遊說反而能得到美國法律保護,政治極化和病態化的黨派爭鬥導致除反華外的多數立法難以通過,國會議員七成時間不是用來立法、而是用於爲連任籌集資金...... 民主這一理念同今天的美國已經貌合神離,美國民主本身正在倒退,絕不應被視爲是任何國家的榜樣。

儘管美國憲法沒有規定美國是兩黨制,且美國有42%的人是獨立黨派人士,遠超民主黨人和共和黨人,但兩黨輪流執政成爲了即使是在西方所謂“民主世界”也是少有的“獨特風景線”。

歸根究底,“燒錢”是美國大選的基本操作,沒有大財團的支持和利益集團的撐腰助選,非建制派候選人難以當選。從這一角度看,被一些建制派鄙爲美國民主“殺手”的特朗普的當選的確是美國民主大選的一次“迴光返照”。但是,2020年大選再次重蹈“燒錢”覆轍,總支出高達140億美元,是2016年的2倍和2008年的3倍。

儘管美國民衆對議員和國會的贊同率常年保持在個位數,近年來,競選挑戰國會議員席位、尤其是衆議院席位,成了一項不可能完成的任務。在瘋狂籌資、爲選舉獲勝而不公正的劃分選區等做法把持下,衆議員平均連任率高達90%。

也難怪哈佛大學肯尼迪學院政治研究所的新調查發現,18至29歲的美國年輕人中,超過一半人認爲美國民主已經“失敗”或“陷入困境”,甚至有超過三成的受訪者認爲在他們的有生之年會發生第二次美國內戰。相反,認爲美國是一個“健康的民主國家”的人只佔7%。

作爲一個“健康的民主國家”,民選代表通過立法來反映民意是國會最基本的責任。然而實際情況是,在美國這個由精英階層主導的國家,民衆被排斥在政治過程之外,在極狹小的範圍內享受所謂“民治”。

據美國普林斯頓大學政治學家馬丁·吉倫斯和西北大學政治學家本傑明·佩奇的一項聯合研究結果,美國是一個腐敗的寡頭政治,金融精英階層和利益集團在影響公共政策方面發揮了壓倒性影響作用,普通選民影響力極其有限。

這兩名學者在研究了近2000份民意測驗和全美最有權勢的25個財團和利益集團的政策傾向後發現,對於任何一項社會議題,不論普通民衆的支持率是零還是100%,該議題能通過立法的概率始終保持在30%。但是,隨着精英階層和利益集團對某個議題的支持率上升,該議題通過立法的概率也大幅上升。

換句話說,美國普通民衆的政策傾向並不是議員考慮的重點,民衆只有在和精英階層、利益集團政策傾向一致時,他們的訴求才可能實現。

美國麻省理工學院政治評論家與社會活動家諾姆·喬姆斯基就曾這樣指出,美國是“真實存在的資本主義民主”,美國人對政策制定的影響力與他們的財富水平之間呈正相關性,絕大多數美國民衆相當於被剝奪了參政權利。

美國前總統卡特也曾這樣道出一席肺腑之言:“美國是一個寡頭而非民主國家。”

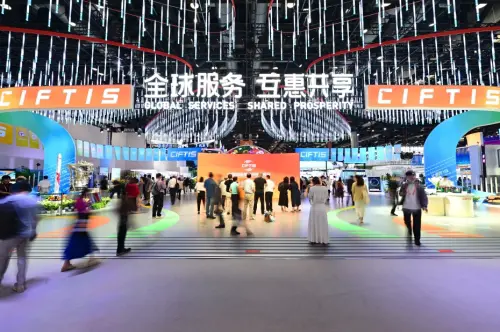

最後,如果說中美對待民主的最大區別是什麼,或許可以說,美國糾纏的是“民主”這個抽象概念本身,而中國在意的是實實在在的“民主建設”。死守“民主”這個概念,就等於固守陳規,在問題出現的時候無力改革,只能尋覓所謂外因來試圖轉移國內注意力;另一方面,唯有重視“民主建設”,才能找到符合自己國情的民主道路,才能做到持續改進和完善。

(來源:亞太日報 APD News)

简体中文

简体中文