亞太日報 劉莉莉

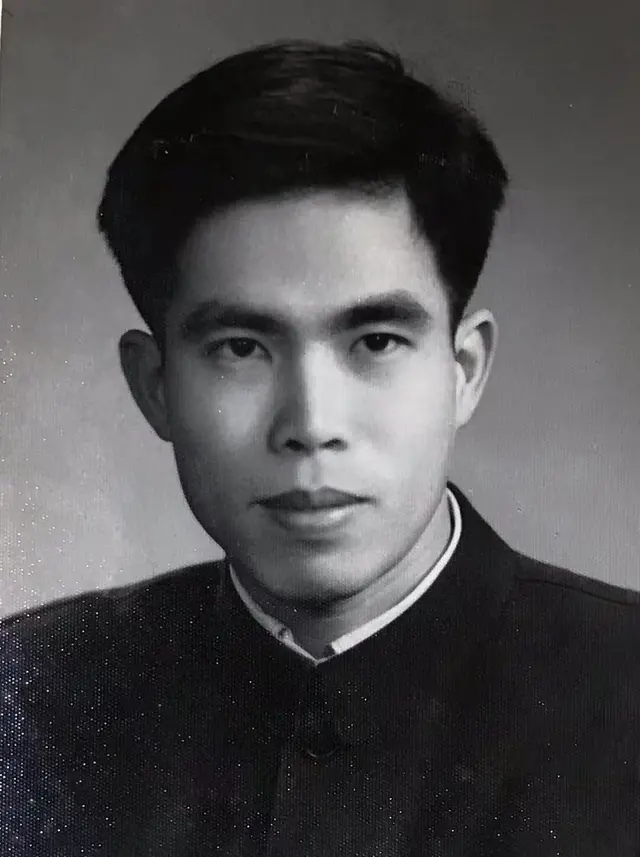

一早,收到一條來自翻譯家陳國堅老師微信賬號的信息,發信的卻是他太太鄧玉珊女士。

“小劉,你好!國堅罹患淋巴癌,今年四月因腳腫、低燒、消瘦等症狀入院治療,病情一直反覆,幾次要出院都再度發燒不止,直到六月才確診,由於不能化療轉到安養院,7月24日因病情惡化不治離世,遺體安葬在墓園。”

那一刻,我知道,世界失去了一位詩人、翻譯家和中國古詩之美的傳播使者。

而我,失去了心中的堂吉訶德。

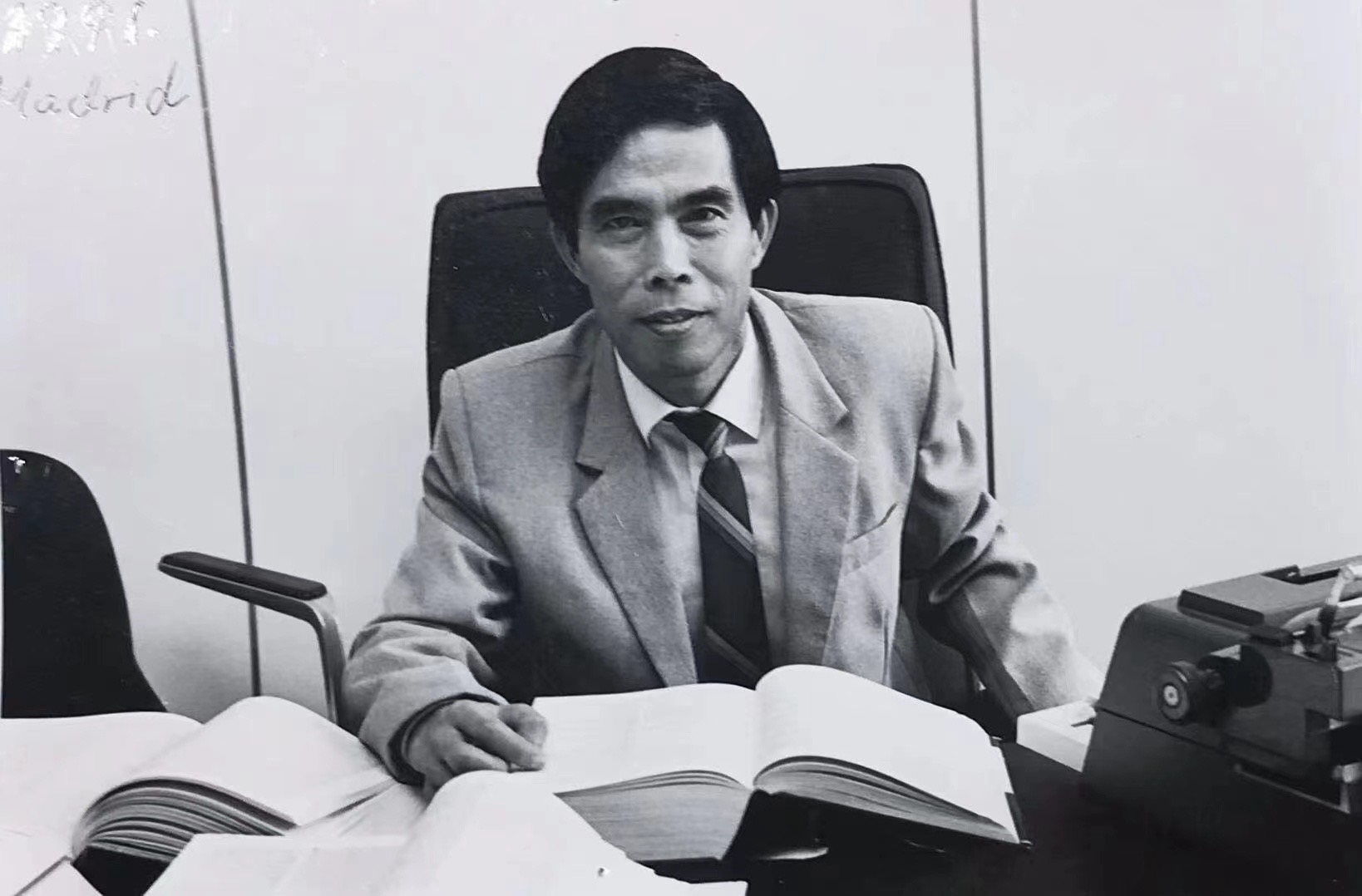

認識陳國堅老師是在2017年,當時我還在新華社當記者。陳老師人在西班牙,我在中國,我便通過微信採訪他。他說自己是個譯詩人,而且只翻譯中國古詩。將那些優美精妙的唐詩翻譯成西班牙文,陳老師覺得這就是他這輩子該乾的事兒,“中國的詩歌,就應該中國人翻譯,不然對不起老祖宗!”

耄耋之年的陳國堅,總覺得自己前半輩子浪費了不少時間。他上中學的時候讀《堂吉訶德》,一邊讀一邊笑,大學時毅然選擇學西班牙語。

年輕時候,陳國堅翻譯《霓虹燈下的哨兵》《誰是最可愛的人》,還編過一本西班牙語同義詞詞典,都是因爲找不到渠道出版,只能把手稿扔進垃圾箱。

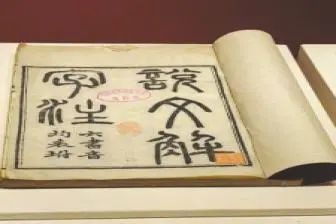

1986年,48歲的陳國堅完成了137首唐詩的西文翻譯,但依然沒有出版社願意出版。無奈之下,他把譯著寄給了一位西班牙朋友,沒想到,僅僅過了幾個月,《唐詩,中國詩歌的黃金時代》就在西班牙出版了。陳國堅意識到,熱情的西班牙,便是他翻譯事業的福地。

後來,陳國堅辭去在廣州的高校教職,於1991年正式旅居西班牙。當時,他已是知天命之年,而一切都得白手起家、重頭開始。爲了生計,陳國堅嘗試過各種職業,他做口譯,把附近幾家中餐館的夥計組織起來開西語培訓班,給西班牙律師當翻譯,保釋遭警察扣留的沒有身份的中國人,也會去餐廳做跑堂的。他還嘗試過做進出口生意,但因爲沒有資金,只能作罷。

最後,陳國堅開了一家小食品店,生活才安定下來。起初,有朋友打趣他:“教授也賣麪包啊?”陳國堅不以爲然:“我年輕時候下鄉勞動,糞都挑過,賣麪包算什麼?”

而這一切,都是爲了翻譯中國詩歌。也許正是在那時,陳國堅意識到自己和堂吉訶德的相似之處,那便是用一種常人難以理解的執拗,同心中的假想敵做着鬥爭。而那假想敵是誰?很多人都覺得是陳國堅自己,因爲把中國古詩翻譯成西班牙語太難了,簡直是自己和自己過不去。

二十世紀初現代主義流派的代表、尼加拉瓜詩人魯文·達里奧在詩歌《漫遊》中寫道:“請用中文表示對我的愛戀,用李太白的響亮的語言。”從此,中國古詩進入西班牙語世界。然而,最初的中國古詩西語譯作大多是外國人翻譯的,而且經常是從法語等其他語種轉譯成西語……幾經周折,一些精美的唐詩宋詞沒了意境,已然面目全非。

陳國堅通過研究發現:“春眠不覺曉,處處聞啼鳥”,本是描寫春天的愉悅心情,結果西班牙有一版譯文說“我聽到處處是鳥的哭聲”,這不是讓孟浩然“啼笑皆非”嗎?“來日倚窗前,寒梅著花未”,祕魯出版的譯本真荒唐,“梅花已開,你在池邊種的小小玫瑰,卻被山羊吃得一乾二淨”,這讓王維情何以堪?

於是,陳國堅決定重塑中國古詩之美。他翻譯詩歌,憑藉的是打破砂鍋問到底的執着和十年磨一劍的韌勁,總要多次修改才定稿,有時甚至修改三四十遍,力求在傳達原文思想感情前提下符合西班牙人的閱讀習慣,並且實現語言美和音韻美。

在西班牙生活二十多年來,陳國堅完成了11本中國詩歌譯著,其中有一本《中國曆代詩詞》,彙集了從《詩經》到當代詩人海子跨越二十多個世紀的詩作。而當《唐詩三百首》於2016年出版的時候,他已經78歲了……

然而,數十年來,陳國堅是孤獨的。除了日復一日面對書桌上成堆的稿紙,他不知道外面世界在發生什麼,人心變成了啥樣。人們也不知道,這位頭髮逐漸斑白的消瘦老人,一天到晚擺弄那些晦澀矯情的句子到底是爲了什麼……

詩歌是陽春白雪,是月亮裏的嫦娥,能憑着一顆仙丹長生不老,可詩人是人,有七情六慾,得吃飯穿衣。可古往今來,詩人一定是和“清貧”劃等號的,有時候陳國堅自己也感慨,一生翻譯古詩的收入,比不過一個餐廳跑堂的一年賺的錢。而這時,他太太就會笑着擠兌一句:“有那麼多嗎?也就人家半年收入吧。”

“天生我材必有用,”陳國堅故作正色地回一句。不過太太說的有錯嗎?翻譯本來就是個不掙錢的行當,翻譯詩歌尤其不掙錢,還不如翻譯小說呢,好歹小說銷量還是不錯的,而在書店的一堆書中詩集一定賣得最少。

“很多人可以翻譯小說,但有多少人能翻譯詩歌呢?誰能守得住那份清貧呢?那不就是我嘛!”

我認識的陳國堅,就是這樣一個將安貧樂道作爲炫耀資本的人。採訪結束後,我便用一個晚上將稿件一氣呵成,手機裏循環播放着《夢幻騎士堂吉訶德》主題曲《難以實現的夢想》。我的眼裏,含着淚。

我拋棄了傳統撰稿手法,而是依據自己的內心,用自己的方式完成了稿件。平心而論,從業十幾年,“作業”完成得不少,酣暢淋漓地雕飾一件作品,又有幾回?我要抒發我的真、我知道,這是陳國堅老師給我的力量,或者說是堂吉訶德給的。

正是這股力量,使我在面對編輯部“重寫”要求時,斬釘截鐵地說“這稿子不發可以,讓我重寫絕不可能!”以至於,一向溫文爾雅的編輯老師舉了白旗,只能衝我笑罵句:“你個‘女俠’!”

稿件播發的當晚,陳老師哭了,高興、激動,以及數十年來無人問津、無人理解的委屈,一股腦地發泄出來。他對我說:“這是最高的獎勵,是國家民族對我工作的認可和鼓勵。我就像得了諾貝爾獎一樣高興。這篇文章,只有知音才寫得出。”

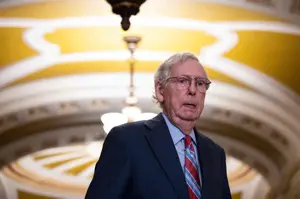

也許正是報道的影響力,陳國堅老師被評選爲“中華之光—傳播中華文化年度人物”。他高興地帶着太太,從西班牙飛回祖國領獎,並約我見上一面。他給我帶了兩盒巧克力,用精美的禮品紙包着,猶如貴族的饋贈。我送給他一盒毛筆,送吟詩作對的人文房四寶總不會錯。

我問他,西班牙是不是賊特別多?陳老師說,當地人很單純善良,身無分文的外國人生了病,醫院一樣全力搶救。他邀我去西班牙旅遊,說到時他來當嚮導。我開心得不行,恨不得第二天就計劃行程。

在接下來的幾年,我生孩子、辭職換工作……終是沒去成西班牙,也沒再見過陳老師,只是偶爾和他聊聊天,聽他翻譯的西班牙歌曲。陳老師說還想把西文版的《唐詩三百首》改一改,畢竟詩歌有一定的不可譯性,自然也就沒有十全十美的譯文。

再後來,疫情來了。有段時間,我好久沒看到陳老師發朋友圈,發微信也不回,很是擔心,後來輾轉聯繫,才知道他平安無事,只是歲數大了家人讓他少看手機多休息,我們互道“珍重”,那便是最後的對話……

陳國堅老師於2021年7月24日去世,終年82歲,兩天後他在馬德里下葬,長眠於他熱愛的這片土地上。陳老師離去了,而他翻譯的詩歌永遠留了下來,向西語世界傳遞中國人的情與愛、真善美。

只要有人,就會有詩,陳國堅老師的一生,何嘗不是一篇壯麗詩篇?

只是,這壯麗的詩篇,並非每個人都懂。就像《堂吉訶德》中的那句名言:“當我的這些事蹟流傳之時,幸福之年代和幸福之世紀亦即到來。”

而我,願意帶着對陳國堅老師的尊敬與懷念,等待那必將到來的一天。

(來源:亞太日報 APD News)

简体中文

简体中文