社交媒體並不會憑空創造出告密者和說謊者。抱有惡意的人總是會捏造出各種詆譭之語,而聽話只聽表面的人則總是會把委婉混同於罪過。當刻意的無知與洶涌的惡意得到的是獎賞而非鄙夷,互聯網的作用也不過就是極度強化這些歷史上早已有之的陰暗時刻。

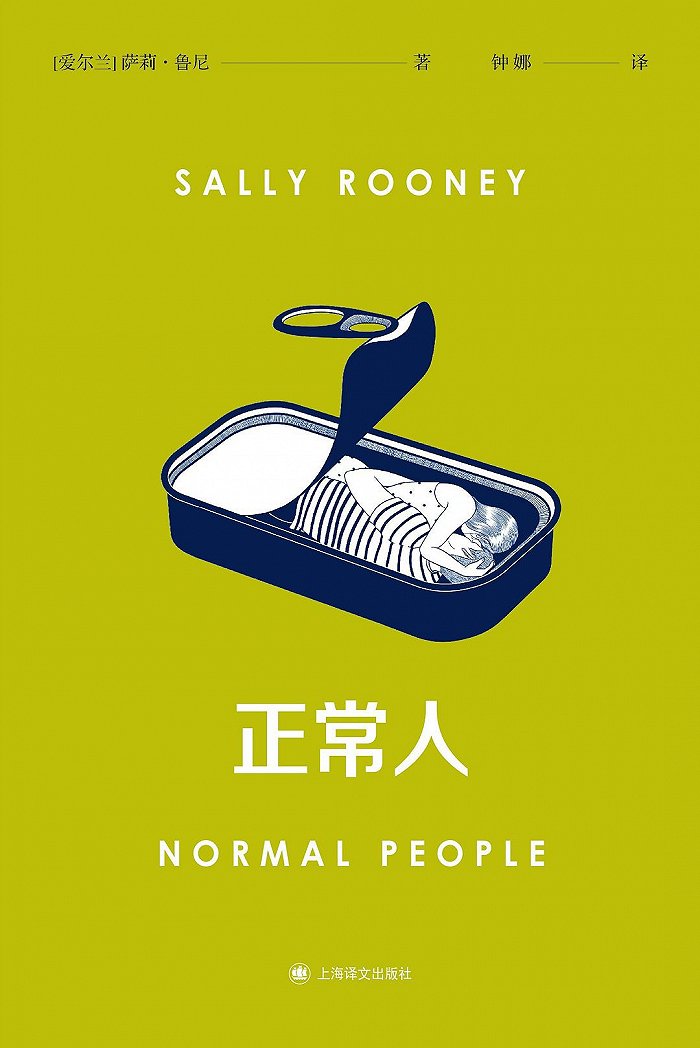

在樂觀主義佔主導的時期,人們很容易對毀謗他人者表示同情。在《正常人》裏,薩莉·魯尼(Sally Rooney)筆下的女主人公有這樣的思考,“殘酷所傷害的並不只是受害者,加害者本人也無法倖免,並且後者所受的傷害很可能更深重、更持久。”受害者也許可以走出來,加害者則必須與“自己是個惡棍”這一認識共度一生。

魯尼的《正常人》出版於2018年,這一年乃是取消文化(cancel culture)從偶爾可見的小插曲邁向暴烈的審判運動的轉折點。就算加害者較其目標“所受的傷害更深重也更持久”,這種痛苦也絲毫未能減緩真假參半之消息的傳播,以及顯而易見之謬誤的擴散。

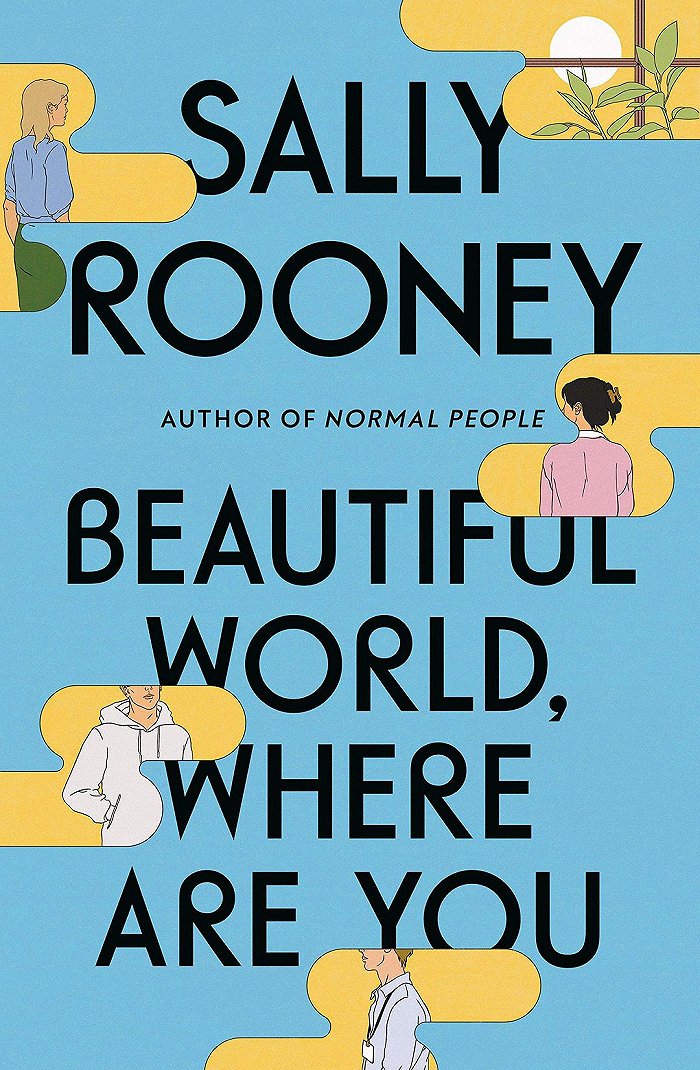

魯尼提供了一個惡意如何把自己打扮成美德的絕佳案例。由於最近出了新書《美麗的世界,你在哪裏》(Beautiful World, Where Are You),她成爲了第一世界裏評論家們的關注焦點。在競爭如此激烈的環境裏,要做些什麼才能先聲奪人地吸引眼球呢?今天就有了一個現成的答案:把你的目標打成種族主義者。即便這一指控很快就被證明是子虛烏有的,其引發的恐懼程度在如今“進步主義”的西方,也足以讓某些編輯和讀者找到各種逼迫人噤聲的藉口了。

《美麗的世界,你在哪裏》

《悉尼先驅晨報》的倫理衛道士們聲稱“不願誤導”以及“對藉助於無情的虐待來獲取滿足的做法不感興趣”,對魯尼發起了長篇大論的批判。其評論員傑西·杜(Jessie Tu)竭力吹噓自己是多麼地勇敢,因爲她敢於否認魯尼是一位有趣的作家這一共識,接着又聲稱,“《正常人》應該被稱作《白人》,因爲在魯尼的世界裏,像我這樣的人根本就不存在。書中提到的亞洲人都是遊客,只說他們把意大利各大博物館門口的道路堵得水泄不通。‘我不明白我們爲什麼要在威尼斯這麼折騰——那裏全是看到什麼東西都一陣猛拍的亞洲人,’一名男性角色如此抱怨道。”

這篇批判文章上線時,我正好在讀那本書,然後發現了其中的反亞裔心態。這些話來自書中的一個不甚討人喜歡的男人傑米。他在魯尼筆下的形象是個遊手好閒、行爲放蕩的富家公子哥。一名評論家能犯下的最低級、最愚蠢的錯誤,莫過於對作家及其筆下的角色不加區分。在書中,傑米當即就受到了批評。一名一同用餐的男子對他說:“你這個天殺的總歸會和亞洲人打交道……剛纔你針對亞洲人說的那些話有種族主義性質。”

此處最爲明顯的惡意,體現在作家就是她筆下的角色這一看似可靠的假設上,也表現在忽略文本中的間接證據上。種族主義指控一旦成立,那這本書的主旨就可以被說成是“兩個白皮膚的、身體健全的、相貌出衆的異性戀者在思考成爲一個白皮膚的、身體健全的異性戀者是多麼地艱難”(但這種說法和種族主義指控皆站不住腳)。

有時,當我試圖談論一些進步派的“獵巫者”時,我會得到這樣的迴應,那就是我應該把自己的精力放到譴責那些掌握實權的右派誹謗者上面。我的確有這樣做,也承認這種說法在英格蘭的確成立,有威權主義傾向的保守派享有比進步派對手更大的權力,並利用它來清算BBC以及政府機構裏的不同意見,但尼古拉·斯特金治下的蘇格蘭則根本沒有這回事。

不過這嚴格來說不算斥責。你應當能同時反對左派和右派當中最惡劣的那一部分。主張由於你在道德上和鮑里斯·約翰遜可以等量齊觀,你便可以基於自己選擇性的道德觀而得到辯護,這種說法根本算不上有效的論證。

在任何情況下,實施傷害的權能都是相對的,取決於你所處的位置。就自由派文化人圈子而言,在大多數情況下,對於公開受到進步派羞辱的恐懼都要遠大於對國家懲治的恐懼。如果羞辱是正當的,那也就罷了,但如果批錯人了又當如何?

這些問題在今天幾乎不可能有答案。人力資源部門和警方永遠也不會讓希望明辨舉報之真僞的研究者查看他們的檔案。不過,20世紀的一些獨裁國家已公開的檔案卻足以證明放任無視真假的批鬥之風盛行將會導致何等後果。

《正常人》 [愛爾蘭]薩莉·魯尼 著 鍾娜 譯 上海譯文出版社|羣島圖書 2020-7

據一些研究納粹德國祕密警察檔案的歷史學家估計,在向祕密警察毀謗告密的案件中,有40%的動機爲個人惡意:妻子想要休掉她的丈夫以便和情人在一起(亦有相反的情況),而一些員工也把辦公室政治玩到了極致。今天你依舊能聽聞其微弱的迴響。在競爭白熱化的出版業市場裏,公衆的政治憤怒可能讓一些人找到藉口,因爲單純的文學上的妒忌心,便利用它來逼迫對手出局。美國曾有一個大快人心的案例,某作家曾以挪用男同性戀題材的指控來打擊同行,但後來他也因爲將塞爾維亞人對巴爾幹穆斯林實施大屠殺的題材用作某個甜蜜愛情故事的背景而落到了同樣的下場。

在英國,許多作家已經留意到了文學組織的沉默,這些組織大多受一些低級的文化官僚管轄。它們的初衷原本是爲了保護作家,使之免於恐懼並不受金主宰制,但在JK·羅琳面臨一波又一波的死亡及強姦威脅時卻無動於衷,沒有提出任何譴責。

一項來自東德的研究同樣富有警示意義,它涵蓋了1945年希特勒覆滅至1989年柏林牆倒塌這44年的時間。歷史學家赫德維希·李希特(Hedwig Richter)曾記錄下,東德人如何在無人授意且自己也沒有告密的法律責任的情況下主動向上級舉報他人。指控使他們有了一種希望,認爲國家會因此而善待他們,而他們也可以“在今後避開一些潛在的問題和誤會”。這種取悅他人的傾向戲劇化色彩較少,卻構成了左派(以及右派)打壓異端的持久危險。人們因恐懼而被迫和他們保持一致,擔心稍有不服就會被打成異端分子。其結果便是這樣的文化氛圍:表面上自信滿滿,實質上毫無建樹且唯唯諾諾。這種情況對你來說並不鮮見。它就發生在你身邊。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文