幾年前,我和妻子在半夜被一陣沙沙聲吵醒——原來是有老鼠闖進了我們的公寓。一開始的幾天,我們默許了這些 “新室友”的出現,並驚歎於它們閃電般的速度和找到那些被藏起來的巧克力的驚人能力。然而,過了一段時間,面對那些散落的糞便、被咬斷的電線,我們厭倦了它們的存在。我很不情願地在屋裏放了一些彈簧夾。經過一個晚上噼噼啪啪的聲響之後,我仔細觀察了現場:有一隻老鼠被夾住了鼻子,黑色的眼睛凸出來,毫無生氣。這感覺像是一種可怕的背叛行爲,而這種背叛行爲與老鼠們所犯下的“非法入侵罪”相比,太不相稱。

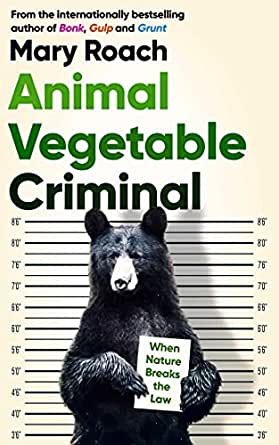

但凡曾經思考過撲鼠器背後混亂道德的人,大概都能在瑪麗·羅奇(Mary Roach)的新書《動植物罪犯》(Animal Vegetable Criminal)中找到共鳴。這是一部極具啓發性而又引人入勝的作品,探討了人類與自然之間不斷髮展的關係。這本書的核心問題是:人類能否與其他生物——小到老鼠,大到大象——共同生活。羅奇對這種關係非常感興趣,尤其是當這種關係變得緊張時。例如,如果動物和植物“違反”了人類的法律,那就是故意破壞、入侵、騷擾、擅闖、亂穿馬路、致殘,而“犯罪對象”如果是大象和獅子,那就可能致死了。羅奇非常關注這些物種,它們的習慣、行爲和特點。但實際上,這還是一本關於人類的書,一本關於人類試圖與妨礙我們的生物達成一種令人不安的和諧的書。

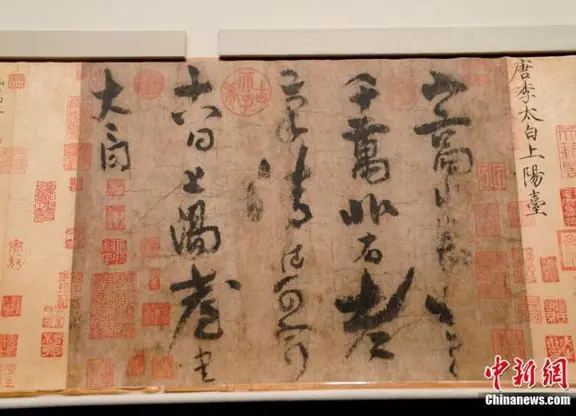

在過去的幾個世紀裏,法官和律師曾爲動物們安上各種罪名:毛毛蟲被指控偷竊和非法入侵,一頭豬因爲謀殺而受審,象鼻蟲被投訴,等等。當然,羅奇承認,我們不能說動物違反了人類的法律,動物們只是做了動物會做的事情,是我們自己侵入了它們的空間,造成了衝突,羅奇將人類的這種入侵優雅地稱爲“人類的沉重腳步”。正如一位印度林業官員在談到西孟加拉邦的大象掠奪時說道:“我們打擾到了它們。”“打擾”這個詞用得絕妙,也巧妙地捕捉到了這本書中提及的許多生物的悲慘狀況:大象喝了家釀酒喝醉了,熊吃餐館的食物殘渣吃飽了,一隻瘦骨嶙峋的美洲獅由於消化道被一隻跑鞋堵塞轉而訴諸於侵擾人類……

在過去,這些“犯罪”物種都會被簡單粗暴地直接消滅。羅奇極其詳細地描述了消滅烏鴉、黑鳥、土狼等“害蟲”這類血腥而極爲傲慢的人類活動。這些舉措不僅在道德上引人質疑,往往還耗資巨大,效果甚微。如今,生態學家和政府機構已經轉向於衝突的解決。羅奇花費了大量的時間採訪相關的專家,後者致力於開發一些巧妙的、有時候甚至會令人感到不安的技術,來阻止“犯罪”行爲的發生。比如,在梵蒂岡,人們用激光驅趕故意破壞公物的銀鷗;還有一種特殊的汽車燈用來嚇跑跑到公路上的鹿;更具有爭議的是,通過基因改造創造出無法生育的老鼠……在這個過程中,如果有什麼會令人感到不安的信息,羅奇會用輕鬆有趣的文字爲房主和司機提供啓示。她還引用了2005年的一項研究,該研究表明,直接撞上一頭鹿可能比急轉彎或是劇烈剎車更安全(對司機來說更安全,而不是鹿)。

我最喜歡的章節裏留下了技術烏托邦的解決辦法,並講述了那些依靠傳統知識來防止衝突的個體的故事,例如追蹤者賈斯汀·德林格 (Justin Dellinger),他是一位老派的自然學家,曾在加州的森林裏沒日沒夜的追蹤和抓捕美洲獅,這是德林格加州“山獅計劃”的一部分。追蹤過程中,德林格就像是另外一個世紀的人,他會解讀森林中具有神祕意義的符號,隱藏在森林中的糞便、擦傷和足跡等痕跡。羅奇若有所思地說,與德林格作伴,“就是與動物王國裏各種各樣令人驚歎的足跡和舞步相伴。”獾所到之處留下的痕跡就像是剪刀手愛德華的剪刀手掠過一般,而鹿往往是“砰”地一下跳向空中,然後留下落地時四腳同時着地的足跡。

書中最具情緒化的章節,不可避免的是關於人類與熊、大象和豹子等大型哺乳動物接觸所帶來的生死攸關的挑戰。(儘管這些“魅力超凡的巨型動物”的殺傷力與蛇相比,仍是相形見絀。在印度,每年有4萬人因蛇而失去生命。)羅奇去了位於科羅拉多州的滑雪勝地阿斯彭,在那裏,黑熊被餐館垃圾桶和人類家庭裏的高熱量食物垃圾、楓糖漿、蜂蜜、甚至是冰激凌所吸引。羅奇在書中對巴魯熊“入室盜竊”的描述非常有趣,但故事的結局卻令人感到沮喪:害怕訴訟的政府機構爲了避免風險,選擇了殺死那隻“惹出麻煩”的熊。很顯然,羅奇對其所見感到非常失望。她還指出,阿斯彭是這個富裕國家的金袋子(在那裏,“花兒在秋天盛開,女人的頭髮也隨着年齡的增長而變成灰金色”)。“熊的問題”實際上是人的問題,而這個問題其實可以通過更好地遵守廢物管理規定、加強執法力度和優化投資來解決。

《動植物罪犯》

然而,與印度西孟加拉邦的情況相比,阿斯彭的挑戰就略顯蒼白了。在西孟加拉邦,成羣的大象飢腸轆轆地被隔離在森林中一小塊區域,它們只能漫步到村莊裏去尋找食物、棉花纖維甚至是當地的自釀啤酒(大象喜歡喝酒,但是體內缺乏分解酒精所需的酶)。在這裏,人們可能失去的東西可比阿斯彭的精英們要多得多。一隊象羣可能會踐踏莊稼,甚至踩踏人類(據羅奇說,在過去的五年裏,當地已有403人死於大象的腳下)。然而,由於大象在當地擁有神聖地位,人們並不願意殺死它們。一位當地婦女反問道:“你怎麼會去殺死神呢?”儘管她的商店纔剛剛被一頭大象襲擊。這種態度與科羅拉多州對待“淨惹麻煩”的熊的態度形成了鮮明對比。顯然,羅奇並不認同一些物種在印度所享有的特權,但是她在書中寫道:“基於你的種族、宗教、性別和種姓,在印度做動物可能比做人類更好。”

羅奇在書中提出了許多深刻的問題:我們有什麼權利去阻止、轉移或者是消滅那些阻礙人類的動物或植物?我們如何去權衡人類的利益和動物的利益?我們如何判定什麼是害蟲,什麼是野生動物?誰又能來做這個決定:是當地人、官員還是環保主義者?面對這些問題,羅奇的做法很明智,她在很大程度上拒絕給出個人明確的答案,而是把更多的發言空間留給她的受訪者。

最後,羅奇認爲我們應該從小處着手,去接受身邊的其他生物。很快,羅奇的這一主張就受到了考驗:有一隻老鼠,一隻“沒有毛絨尾巴的松鼠”,出現在她的家中。羅奇決定封閉它的入口,而不是消滅它。如果以後還有老鼠“造訪”我家,我也會這麼做的。

本文作者Edward Posnett是一位作家,現居費城。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文