我們應當如何理解現代幽默?幽默除了插科打諢還有什麼?在日前出版的《白沙》一書中,英國作家傑夫·戴爾(Geoff Dyer)書寫了“我”在世界各地漫遊朝聖又復歸生活之地加州海岸的生活,就像戴爾此前的作品一樣,書中的朝聖之旅是無聊的,居家生活是乏味的,深陷其中的“我”經常是惱火而焦慮的,那麼究竟是什麼賦予了他的作品一種喜劇成分?

用戴爾譯者之一孔亞雷的話說,爲什麼一個人的焦慮會如此好笑?批評家詹姆斯·伍德在《不負責任的自我》中提出,19世紀末20世紀初,隨着現代小說誕生,一種世俗的喜劇出現了。與從前“宗教型的喜劇”不同,這種喜劇用不完整、不穩定的知識置換了宗教夢想的完整、穩定的知識。“不負責任的自我”——這或許可以用來解讀傑夫·戴爾的幽默。

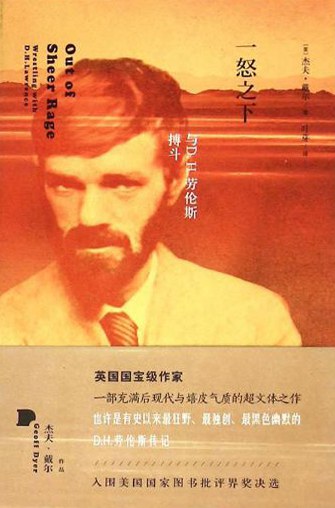

英國作家傑夫·戴爾

“不負責任的自我”

在《不負責任的自我》一書中,伍德認爲“宗教型的喜劇”本質上屬於亞里士多德在《詩學》中的定義:喜劇源於可見的缺陷或醜陋,而這些缺陷或醜陋不足以痛苦到引起同情。所謂宗教,伍德也補充道,他想表達的就是那種夢想着知識終將戰勝未知、世界充滿穩定性與確定性的說教感。而世俗的喜劇是一種由“不負責任的自我”(irresponsible self)主導的喜劇,有着不確定的視角,還有比嘲笑、諷刺更復雜的情感,用果戈裏的名言說就是“笑中帶淚”——人們並不是不再同情,而是因爲受阻而更加同情(對此,伍德舉出的例子是赫拉巴爾)。兩種喜劇全然不同,如果說“宗教型的喜劇”的特色在於糾錯,那麼世俗的自我喜劇特點就是寬恕。如伍德所說,“宗教的喜劇是對應受懲罰之人的懲罰,世俗喜劇是對不該寬恕的人的寬恕。”

《不負責任的自我》 [英]詹姆斯·伍德 著 李小均 譯 河南大學出版社 2018年12月

宗教型的喜劇例子包括阿里斯托芬、拉伯雷和莫里哀,而世俗的喜劇可見於契訶夫、赫拉巴爾、納博科夫、果戈裏等人作品。當然,也有很多作家處於他所命名的兩種喜劇的中間過渡地帶。比如塞萬提斯的《堂吉訶德》,小說中的諷刺、懲罰、暴力和欺騙屬於舊的喜劇元素,而主角堂吉訶德的不確定性與不可預知引發了人們的同情,伍德也由此將之稱作世俗喜劇的偉大奠基者。另一個過渡的典型是簡·奧斯汀,她的作品裏既有以糾錯模式嘲笑的小人物,也有具有內心意識、得到理解與寬恕的女主人公。

在伍德對衆多作家作品的評論中,捷克作家赫拉巴爾尤爲明顯地體現了不可靠的主人公、幽微複雜的情感以及寬恕的態度。在赫拉巴爾的代表作《過於喧囂的孤獨》裏,主人公漢嘉從事了三十五年廢品壓實工作,偷偷利用從廢品裏搶救出的經典自學,康德和諾瓦利斯就是他搶救出來的傑作。伍德認爲,這樣的主人公是在模仿喜劇傻瓜——好兵帥克,屬於宏大歷史中歡快漫遊的小人物,漢嘉不僅自學了許多無用的知識,也是生活在書籍審查制度中的叛逆者。而赫拉巴爾的高明之處,就在於用不可靠的瘋狂之人對政治發動了小小批判,然而也因爲其不可靠和可笑,消解了批判的嚴肅性。 由於布拉格郊外出現了更加工業化的垃圾壓實機,漢嘉幾乎要失業了,但他對此的反應是“爲了保住飯碗,力爭將產能提高百分之五十”,然而終究於事無補,他最終還是被解僱了。

消解理想自我

如果以“不負責任的自我”喜劇類型來閱讀傑夫·戴爾,我們也可以有新的發現。在最近出版的《白沙》裏,主人公“我”依舊是那個容易惱怒、社交碰壁還逃避責任的人。雖然說戴爾的作品不能視爲真正的非虛構之作,但這個“我”的特質無疑延續於多部作品之中。對自我的重新發現——主要發生在人生挫敗的時刻——以及對理想自我的消解,也一直是戴爾寫作的重要主題。在《白沙》的最後一節,五十五歲的“我”遭遇中風,眼前的世界被砍掉了一半,被送入醫院的他產生了某種自我降級感:之前雖然眼睛出了問題還能自主走動,到了醫院一會兒就要躺在輪牀上被推着去做核磁檢查,“兩個瞳孔大得如同餐盤一般。”

《白沙》 [英]傑夫·戴爾 著 王曉英 譯 浙江文藝出版社 2020年6月

戴爾的肉體健康“自我”在《白沙》中被瓦解、降級,而他精神上的“自我”早已瓦解了無數次。在《一怒之下》裏,戴爾寫了一個一直想寫D.H.勞倫斯卻無限延宕的故事,正因爲沒有任何事阻止他的寫作,所以他從未開啓:一旦“我”想要寫勞倫斯的書,“我”就想去讀里爾克的書信集,而如果“我”要寫里爾克的書,“我”就會想要讀勞倫斯。作者以此嘲笑了人們所謂的追逐夢想與現實限制的矛盾,很多人會認爲孩子或者家庭生活阻礙了他們追夢的腳步,戴爾卻認爲,聲稱生活責任壓過藝術夢想的人是在僞裝,責任和限制其實是他們賴以生存的東西,除此之外,他們誰也不是,“人們想要被阻止與被限制。倉鼠不僅愛他的籠子,而且如果沒有籠子他會不知所措。”詹姆斯·伍德在《私貨》裏也將戴爾對過多自由的焦慮解釋爲,人們其實不需要那麼多的“消極自由”,太多的消極自由不比真正的監禁更自由。

需要補充的是,戴爾對自由的嘲謔並不膚淺,《一怒之下》裏的思考從D.H.勞倫斯的生平與創作而來,他發現獲得自由並不是一次決裂性的事件就可以實現的,比如拋下工作或是走出婚姻,這只是影視劇和小說提煉的戲劇性事件;相反,自由需要持續的努力,需要比堅持其他事物更爲執着——“勞倫斯的一生強有力地證明實際上享有自由需要日復一日的努力”,命運也是如此——“命運不是最後得到的,而是逐步向它推進的行動過程。”這一點也延伸至了《白沙》中講洛杉磯羅迪亞用一生建設沃茨塔的段落中。戴爾探討了工作的倫理,並又一次嘲笑道,就像倉鼠喜愛它們的籠子一樣,有退路的人總會選擇退路,而理想的境界是像羅迪亞建設沃茨塔一樣一條路走到黑,“到了某個階段,他已經徹底習慣了工作,一點都沒有想到要去做些別的什麼,這就是他放鬆的方式,工作即休息。” 正是有這樣嚴肅的認識,戴爾大概才從那些追夢的口號中識別出了虛無縹緲。

《一怒之下》 [英]傑夫·戴爾 著 葉芽 譯 浙江文藝出版社 2016年2月

以寫作完成漫遊

回到傑夫·戴爾的漫遊經歷,他參與過那麼多朝聖之旅,去過勞倫斯故居、高更故居,甚至還去北極看過極光,他從中體會到的是什麼?更多是無聊。如他所說,參觀名人故居的唯一感覺就是沒有感覺,漫遊中對無聊的細細體味和一再書寫,令人想起濟慈所說的消極能力(negative capability)。

“消極能力”指的是,一個人能夠做到在不確定性、神祕與懷疑中生存,而不是急躁地追求事實和理性。麗貝卡·索爾尼特將濟慈所說的消極能力與伍爾夫散文《街頭徘徊》裏的漫遊聯繫起來——她認爲濟慈之所以想到消極能力也是因爲他的一次冬日漫步,只不過這次漫步與伍爾夫的漫步比早了一百年,但兩次漫步同樣有着將人們從固定的居所、特定的身份中解放的功能。在《街頭徘徊》裏,伍爾夫寫道,漫遊可以穿越社會環境要求的一致性(Circumstances compel unity),一個人不再是社會要求的銀行家或是一個父親,可以是一個沙漠裏的遊民、一個凝視夜空的神祕主義者,或是舊金山貧民窟的浪蕩子。對此索爾尼特解讀認爲,漫遊更像是一種反抗,這種反抗是一種充滿想象力的反抗,它偏愛微妙的事物,喜好金錢無法購買、大公司無法控制的愉悅,希望成爲意義的製造者而非消費者,鍾情一切緩慢的、漫遊的、離題的、探尋的、神祕的、不確定之物。(《伍爾夫的黑暗:擁抱不可解之事》)

而這正可以用來解讀戴爾不被朝聖之旅和作家傳記綁架的離題的、漫遊的文學。漫遊首先是目的地意義上的:戴爾也漫遊至阿多諾的故居,或是前往加州聖莫妮卡海灘,去尋找阿多諾批評的肌肉男女——阿多諾認爲加州人對健康太過迷戀,他將那些渾身散發着生命力的人稱之爲行屍走肉;戴爾目睹的是又一股雜技瑜伽熱,他嘲笑道,那些男女的瑜伽動作如此貼近性愛動作,然而卻洋溢着一股溫文爾雅的貞潔氣息。

圖片來源:視覺中國

漫遊其次也是寫作意義上的:《一怒之下》表面上是D.H.勞倫斯的傳記,其實是從傳記中漫遊而出的文本,戴爾花費大量篇幅講述他如何準備寫勞倫斯、如何拖延寫勞倫斯,又如何譏諷他人尤其是學院派所研究的勞倫斯,這種偏離主線、別開生面的寫法,以他寫在題記裏的一句話來評價或許再合適不過:“對無關緊要的細節進行無休無止的說明,長篇大論卻毫不切題。”(福樓拜評價雨果《悲慘世界》語)也正因如此,他才發現了更多與尋常傳記作品不同的地方,像是有些荒誕又富有寓意地將處於車禍“康復期”的自己與勞倫斯、里爾克的“康復期”聯繫在一起,對着勞倫斯書信集的生活細節——記賬、經濟糾紛、做果醬等等——發表見解:

這樣離題萬里的寫法的正當性,在書中其實已有所表達——戴爾說,他樂於見到小說形式變得“發散”,“發散”到完全沒有小說的樣子,因爲當代小說這個媒介已經顯示出對錶達潛力的約束,作者的思想和情感不得不被小說化了,這亦引人厭煩。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文