誰不爲日前英國民衆站在自家門口“爲(抗疫)醫護鼓掌”(Clap For Carers)的圖景所動容?這一畫面登上了電視屏幕和新聞網站,傳遞着自我隔離中的團結與溫暖畫面——人們都在隔離中,卻又團結在一起。然而,社交媒體上流傳的另一些圖像卻遠不那麼使人慰藉:有人說,我們現在都處於美國畫家愛德華·霍普的某幅畫中,具體是哪一幅似乎不太重要。

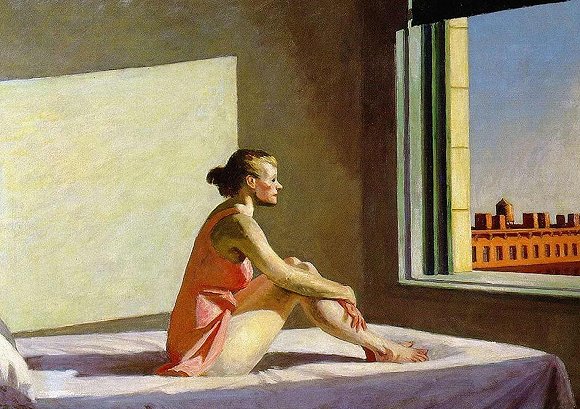

我猜,這是指我們目前冰冷地彼此隔離着,孤獨地坐在自家窗前,俯瞰着一個反常的空蕩城市,正像是霍普畫作《晨光》(Morning Sun)中那個坐在牀上的女人,或是《鱈魚角的早晨》(Cape Cod Morning)中從飄窗朝外張望的另一個女人。

愛德華·霍普畫作《晨光》,1952年 圖片來源:Photograph: Alamy

在WhatsApp社交應用上,有人對霍普的畫作場景做了彙集,“現在我們都是愛德華·霍普的畫中人”:一個女人孤身坐在空無一人的電影院裏、一個男人獨居在他的現代公寓中、一名孤獨的店員和餐桌旁彼此相隔甚遠的用餐者們。看不出這句話究竟是嚴肅的評論,還是一種自憐式的調侃。

姑且讓我們嚴肅待之。如果我們現在真的“都是愛德華·霍普的畫中人”,即一場“孤獨危機”正在迫近,這可能是新冠疫情最令人擔憂的社會後果之一。喪失與人類同胞的直接接觸可能是災難性的——至少這是霍普畫作向我們展示的。他於1882年出生於美國紐約州,將“孤獨”作爲了他一生的創作主題。在1920年代,當美國作家弗朗西斯·斯科特·菲茨傑拉德記錄着“爵士時代”派對上紙醉金迷的生活時,霍普畫中的人物看上去彷彿一生從未被邀請參加任何派對。

愛德華·霍普畫作《夜遊者》,1942年 圖片來源:Photograph: Alamy

霍普極不推崇現代生活,根本無需一場疫情,他就已將靈魂自我隔離。冰冷的玻璃窗,高聳的城市建築,每個人都自我隔絕於公寓之中,或是偏僻之處的一個加油站裏……對他而言,現代城市和景觀的構造就是一臺批量生產“孤獨”的機器。他畫中人物的感覺似乎也類似。

在更早期的藝術作品中,“獨處”被表現爲有益的。在畫作《聖傑羅姆在書房》(Saint Jerome in His Study)中,一位學者型隱士坐在他設計精美的書房裏,在他漂亮的書桌旁閱讀書籍,寵物獅子相伴身旁,他看上去十分自在。而在卡斯珀·大衛·弗里德里希的畫作《霧海上的旅人》(The Wanderer Above the Sea of Fog)中,浪漫主義的主角在戶外漫步,主動尋求高質量的獨處,以獲得壯美大自然的滋養而不受人干擾。他在獨處中感到快樂——這令人恐懼。

《霧海上的旅人》

但本文討論的並非這類自主選擇、令人滿足的孤獨,而是霍普所恐懼(用這個詞並不誇張)的那種。霍普最忠實的粉絲之一,是英國驚悚懸疑電影導演阿爾弗雷德·希區柯克。衆所周知,他在電影《驚魂記》中拍攝的“貝茨”大宅正是基於霍普的畫作原型:一條鐵軌旁,一幢孤零零的奇怪老房子。

我們都希望否認霍普所預見的那種“個體疏離而分散”的未來,而是希望作爲一個羣體生存下去。但諷刺的是,目前我們必須保彼此保持距離,還要假裝自我隔離沒什麼大不了——這可能是極大的謊言。

霍普傳達的信息是現代生活可能非常孤獨。他作品中的人物即使在餐廳中也是疏離的,就像自我隔絕在他們的公寓窗戶旁。在這方面,他是現代主義藝術的典型代表。挪威畫家愛德華·蒙克已在其可怖的畫作《傍晚的卡爾約翰街》(Evening on Karl Johan Street)中呈現:身於人羣中也可以是非常孤獨的。

愛德華·蒙克畫作《傍晚的卡爾約翰街》,1892年 圖片來源:Photograph: Alamy

如今,我們只是更好地隱藏起了藝術家們所思考的現代性孤立感。即使沒有疫情,我們也會獨自坐在咖啡館中,只不過我們現在有了手機,讓我們感覺到與人的聯結。但事實上,現代性將大量人羣推入都市生活方式,也因此完全切斷了曾經約定俗成的羣集性生活。

在工業化以前的時代中,畫家老布魯赫爾筆下的農民生活場景呈現了一個世界,其中的人幾乎不可能獨處:廚房中擠滿了人,到處充滿狂歡,任何人根本不可能保持身體距離。觀賞老布魯赫爾的畫作,你會明白爲什麼很多英國人如此不願放棄酒吧(聚會)——那是老布魯赫爾式歷史最後的避難所。

我們選擇現代性的孤獨,是因爲我們想要自由。但現在,霍普的藝術提出了一個嚴峻問題:當現代生活中喪失了自由,除了孤獨,它還能帶來什麼?

本文作者Jonathan Jones爲《衛報》撰寫藝術類稿件。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文