《夏奇·貝恩》

我是媽媽的兒子。一直都是。我從來不知道我的父親是誰。

我的母親是一個迷人、膽大但悲慘的女人。她心地善良,以家庭爲榮。但她的傷痛是我的愛所無法彌補的。我的母親是個酒鬼,我對她的記憶全和酒有關。在我16歲那年,她一個人死在家裏,我正在上學。對於這樣一個充滿激情、火花四濺的靈魂,這是一個意想不到的從容的離場。

當你和酗酒的母親一起長大時,你會發展出一些機制、策略與技巧,不僅要保持完整、不受她的病情影響,還要努力拯救她。在我很小的時候,在她醉酒的夜晚,當她的醉意昭示着一些特別棘手或不祥的東西時,我會試圖用我的紙筆扮演祕書,讓她口述她的回憶,以轉移她對酒的注意力。她總是以含糊不清的對伊麗莎白·泰勒的獻詞開始,我們的進度也就到此爲止了。雖然《夏奇·貝恩》在很大程度上是一部小說作品,但它的核心是我對母親與酒、與男人、與她的微薄夢想抗爭的記憶。三十年過去了,我每天都在想念她。

我長大後成爲一名面料設計師。我曾想學英語專業,想當作家。但在我童年的世界裏,男孩子是不會做這種事的。學英語專業是中產階級的事,在格拉斯哥東區,連“英語”這個詞都顯得刺耳和危險。作爲一個在城市住房計劃之下長大的男孩,看書會被視爲同性戀和娘娘腔——公平地說,我就是這樣的人。我接受了紡織業的培訓——這是一個踏實的、蘇格蘭的行業——並最終在紐約爲美國大品牌設計面料。這裏與我家鄉的感覺有着天壤之別。我爲自己的成就感到驕傲,但我並不滿足。我需要寫作。我的生活分成了兩個不同的篇章,我難以調和它們。我懷念曾經的我,懷念我仍然熱愛的格拉斯哥。所以我開始寫《夏奇·貝恩》,試圖把我的生活重新縫合起來。

事實證明,格拉斯哥人是世界上最熱情、最機智、最有同情心的人,他們居住在基督教世界中最豪華、最奢侈、最平易近人的城市。我有沒有說過我們顏值都挺高的?但我們會缺乏自信,我們的謙卑會讓人麻痹大意,這也是事實。因爲我的成長環境,我覺得自己很像一個冒牌貨,所以我偷偷地寫作,不告訴任何人(除了我丈夫)。所有的週末、清晨、幾條地鐵線——我試圖在完成快節奏和高要求的職業的同時,在生活的間隙裏儘可能多地安排寫作時間。我很喜歡去遠東的工廠參觀,因爲在飛機上14個小時不受干擾的時間,對我來說如同寫作療養聖地。

來自蘇格蘭西岸的男人並不以透露他們的柔情聞名。小說讓我能夠理解我無法用其他方式表達的東西。寫這部小說花了十年時間,因爲我在我創造的世界中感到如此舒適,我喜歡和這些人物相處——即使是他們中最壞的壞蛋,我不希望和他們一起的時間畫上句號。

布克獎提名改變了一切。我不想說謊,我驚呆了。當我從震驚中恢復過來後,我非常感激。對我來說,看到十年來的工作得到認可,我很高興。但更重要的是,我希望《夏奇·貝恩》的提名能提醒我們,在一個真正多元化的出版業中,各種背景和社會階層的故事都有存在的空間。

阿芙尼·多西:《焦糖》(Burnt Sugar)

《焦糖》

八年前,我開始寫《焦糖》,它那時還只是一系列片段,是我從其他工作中避難的竹筏。我搬到印度做策展人,寫關於藝術的文章,至少這是我兜售給別人聽的故事。事實是,我完全在漂泊。每個人都知道這一點,我們只是不去談論它。

藝術寫作就像一場鬧劇,文字永遠無法與對象本身相抗衡,永遠無法支撐自己的重量。我對探索其他東西感興趣——寫作與藝術本身的對話或抵抗。

小說成了我的叛逆形式。我在祖母的房子裏寫下了第一個字,在普納,這個城市最終成爲故事的背景。我腦海中的畫面栩栩如生。一對母女,一個女人和她的分身,一幅被部分抹去的畫。

我在寫每一句話的過程中發現了一種樂趣,一種平凡的奉獻。我可以消失在虛構事件中,而不必與任何人分享。很快,很明顯,我發現我在寫一部小說,雖然不是一部很好的小說。一個草稿變成了好幾個,我開始學習如何在錯誤中寫作。

記憶的主題一直是這部小說的核心,但當四年前我的祖母被診斷出患有阿爾茨海默病時,這個主題就變得緊迫起來。我鑽進了關於老年癡呆症的研究中,我所瞭解到的情況也被寫進了書裏。最終將出版的書稿是在迪拜寫的,這時距離我開始寫書已經過去了七年。我覺得自己和多年前開始寫作的那個人已經不一樣了。

當我的編輯打電話給我,告訴我布克獎提名的消息時,我感到一種間接的喜悅,就像我很喜歡的人被讚美時的那種喜悅。我想這是因爲我和這本書之間、寫這本書的人和現在的我之間的距離越來越遠。在某些時候,我覺得小說的讀者填補了這一空白,併爲我提供了一種重新回到它身邊的方式。

布蘭登·泰勒:《真實生活》(Real Life)

《真實生活》

我在實驗室工作的時候,就開始了《真實生活》的創作。當時,我專注於寫短篇小說,但我那時的文學經紀人建議我寫一部長篇小說。我從來沒有想過要寫長篇,但似乎在沒有寫出來之前,我是無法安心寫短篇小說的,所以我考慮了一下自己想寫什麼樣的書。最後,我決定寫一本校園小說,因爲我對這種類型的小說很有感情,我的大部分時間都是在校園裏和校園附近度過的。

把書的背景設定在科學的世界裏,也是因爲我想利用手頭的東西。我已經下定決心,不想在小說上花很多時間。我想回去寫短篇小說,而實現這一願望的最快方法,似乎就是把我生活中的部分內容或我一直在思考的事情,寫成小說。

當然,小說隨着我的寫作而改變——小說總是這樣。我開始真正關心人物和他們的困境。在緊張的五週時間裏,我除了寫作和做實驗室工作外什麼也沒做,有時兩者同時進行。我在Word文檔、測序數據、顯微鏡間遊走,一小時內好幾次回來寫小說。在那幾個星期,這就是我的生活。當我寫完這本小說後,我和那個經紀人分道揚鑣,我以爲這本小說將永遠不會見天日。當我把這本書賣給我的出版商時,我以爲它的生命會比較短暫。所以幾乎每一步都很驚喜,看到這本書找到了它的讀者,聽到人們是如何讀到它,如何喜歡它,它是如何被看中或認可……我覺得這本書除了我之外,還有自己的生命,它現在是屬於讀者的。

黛安·庫克:《新荒野》(The New Wildness)

《新荒野》

當我開始寫作後來成爲小說的《新荒野》時,我有兩個想法——寫自然與文明世界的關係,寫母親和女兒。我一開始並沒有對氣候變化有什麼大的想法,也沒有想寫一個驚心動魄的荒誕故事的衝動。我的野心更簡單,我想探索大自然是如何影響人們以及他們之間的關係的。

這本書是從一個想象中的地方開始的。一大片無人居住的土地。一片荒野。最後的荒原。我在職業生涯之初就有了這個想法,當時我還在寫短篇故事,這些故事組成了我的第一本書《人與自然》(Man V Nature)。我花了一天的時間做筆記,關於這個我想象中的地方,故事可能是什麼,可能是關於誰的,然後我把它放在一邊。儘管我想了很多,但要過幾年才能再拿起來。

在寫《新荒野》的時候,我很少談及它,但當我談及時,我會把它描述爲“前世界末日”。在我的腦海裏,未來的世界和如今很像,只是更糟。在那裏,我們所擔心的政治、文化、環境上的所有事情都已經發生了,因爲我們無法或不願阻止它們。但在我的書中,對人們來說,沒有決定性的前後時刻。沒有災難改變他們的生活,因爲他們的生活已經被改變了,沒有攻擊、病毒或政變,這是一種緩慢的侵蝕。他們的日子會像我們現在一樣——充滿了煩躁和歡樂,充滿了無力和絕望的時刻,但也總是有生存的理由。這就是我寫作時的興趣所在。在這個越來越充滿敵意和荒涼的世界裏,找到讓生命值得活下去的原因。

在我寫這本小說的時候,我正在長久地爲死去的母親悲痛。我數次穿越全國,試圖找到一個像家一樣的地方,哪怕只是暫時的。而在經歷了不孕的焦慮和創傷之後,我成爲了一個母親,有了一個女兒,以一種新的方式爲我的母親悲傷。小說是一種藝術,它吸收了寫作時的時間,也吸收了被閱讀時的時間。不同年份的布克評委可能不會注意到這本展望未來的書,關於母親和女兒,關於土地和權力,關於氣候變化和自然界,關於失去。我非常感謝這些評委做到了。

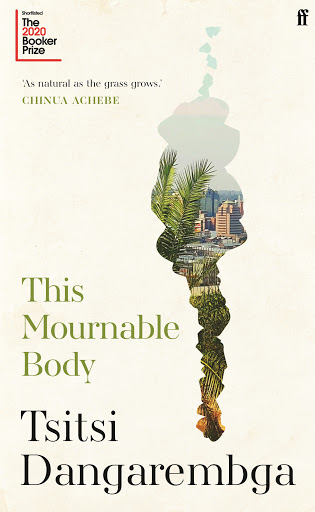

齊齊·丹加雷姆加:《哀悼之軀》 (This Mournable Body)

《哀悼之軀》

十幾歲時,我讀過的唯一一本講述非洲黑人女孩故事的書,是卡瑪拉·萊伊的《非洲孩子》(The African Child)。當我讀到這本書時,我很好奇地看到文學作品中出現了一個和我一樣的黑人女孩。我找過其他關於黑人女孩的故事,但沒有找到。作爲一個實用型的人,我決定填補這個空白。對我來說,重要的是敘述一個年輕的黑人女性角色,她想要什麼,她認爲自己可以得到它,並準備採取行動來獲得它,哪怕要面對相當大的困難。

《哀悼之軀》是三部曲的第三卷。1980年代,在津巴布韋獨立幾年後,我開始寫它。一個新國家的希望貫穿了這個故事。第一卷《局勢緊迫》(Nervous Conditions)於1988年出版後,出版商要求我寫一部續集。我在2006年出版了《否之書》(The Book of Not),但對我來說,這個故事顯然還是不完整的。當我開始寫《哀悼之軀》時,新國家的希望已經破滅。很明顯,我們正在走下坡路,而這正在將個人掃入深淵。我想研究津巴布韋人是如何陷入這種境地的。我的論點是,一個國家是由人組成的,因此,一個國家不可能比其人民更健康。同時,我想指出人們在做出選擇時的個人責任。我想把女性放在討論個人能動性的中心位置。入圍布克獎,讓我覺得自己的努力和意圖得到了證明。

馬薩·蒙吉斯特:《影子國王》(The Shadow King)

《影子國王》

想象一下:兇猛的埃塞俄比亞戰士,光着腳,穿着白色衣服,用過時的步槍向意大利坦克發起進攻。很容易看到他們從鋸齒狀的山丘上衝下來,在被墨索里尼的轟炸機染得漆黑的天空下,高喊着戰鬥的口號。他們如此脆弱,卻幾乎不可能被殺死。在我的想象中,這是特洛伊戰爭在非洲土地上的復活。這些人,其中一些是我的親戚,是荷馬史詩中的半神,他們在憤怒中不顧一切,光榮無比。作爲一個在美國的、有時有點傻的年輕非洲女孩,我可以閉上眼睛,看到他們聚集在我身邊:一千個憤怒的阿基里斯不顧自己致命的傷口,向所有敵人發起進攻。

《影子國王》就是從這些童年的靈感中成長起來的。在寫第一部小說的時候,我上了意大利語課。等到《在獅子的目光下》(Beneath the Lion's Gaze)問世時,我已經會說意大利語了。我搬到羅馬,在檔案館裏進行研究,然後很快發現我讀到的是一個國家被刪減的過去,是對戰爭的修改版描述。我聯繫了駐紮在埃塞俄比亞的士兵的意大利後裔。我在跳蚤市場尋找殖民時代的照片,每一張照片都讓我更深入地瞭解到隱藏着幽靈的歷史口袋。我受這些照片的啓發,寫下了我認爲能看到的死者的故事。

寫了近五年,《影子國王》的初稿完成後讓我絕望。我扔掉了那份手稿。我拿出那些陳舊的照片。我推開攝影師,向他們鏡頭下捕捉的埃塞俄比亞人靠攏。一系列曾經被忽視和沉默的生命,從陰影中走出來,把語言借給我。他們給我指明瞭新的方向,把我推向他們的戰爭。

我發現了一張穿軍裝的女人的照片。然後是一篇文章:一個女人帶着軍隊上戰場。一個接一個的女人出現了,要求被傾聽。我學會了傾聽,於是又開始寫作。等到快寫完的時候,我才發現我的曾祖母也參加了這場戰爭,而我的家人也不能免俗地對此保持沉默。

我怎麼也想不到自己會入圍布克獎的名單。這一年,這幾年,這本書一直是我的避難所。我從這段歷史中得到了教訓和啓發。在某些日子裏,想到我完成了這本書,我抵達這個地方,總讓我煥然一新。我深感謙遜和感激。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文