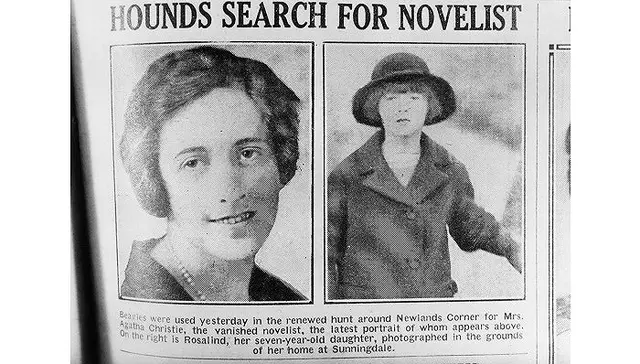

在1926年的一個冬夜裏,一個名叫阿加莎·克里斯蒂的年輕女子在哄女兒入睡後告訴僕人,她要開車出去一陣子,然後就失蹤了。第二天,她的車在懸崖邊被發現,前輪已經騎在了斷壁的邊緣。這件事一時間成了一樁懸案:它是一場意外嗎?抑或是自殺?說不定還可能是謀殺?約拿·萊勒(Jonah Lehrer)的新書帶着這一出自知名作家往事(當時過了一個多星期又有人發現她還活着)的有趣懸念而來,這樣的謀篇佈局也顯然令他想要回答的問題變得更具戲劇性:爲什麼奧祕(mystery)會產生這種使人抓撓不止的“精神性瘙癢”?

有人可能會不屑一顧,認爲這個問題的答案顯而易見。我們當然會被未知的事物吊足胃口,這不過是一樁根植於人類本性的常識性真理而已,幾乎沒有什麼進一步探究的價值。但萊勒的《奧祕:誘惑,策略,解答》(Mystery: A Seduction, a Strategy, a Solution)超越了這種表面性,深入考察了我們對於奧祕之事的反應有何更深刻的心理學與科學基礎。爲完成這一任務,他廣泛涉獵,探索了文學、電影、音樂、體育與賭博等領域,而這些還只是他興趣點裏的很小一部分。這項任務十分艱鉅,它要求細心而徹底的研究——萊勒的“前科”則讓這一要求顯得更加關鍵。之前他有兩本書曾被下架,因爲被人發現存在用舊材料炒冷飯、抄襲、杜撰名人名言以及選擇性呈現事實等問題。他在上一本討論愛情的書一開篇就承認了這些過錯。而《奧祕》長達14頁的註釋似乎表明,萊勒這次在調研和事實覈查方面下足了功夫。

萊勒以一段有關“奧祕之盒“的討論開篇,透過隱藏一些關鍵信息來攪動讀者的好奇心。埃德加·愛倫·坡就非常擅長運用這一技巧,其偵探小說開山之作、短篇故事《莫格街兇殺案》便是典型。坡意識到,讀者感興趣的對象其實不是兇殺案本身,而是“究竟誰是兇手”這樣的謎題。真正抓住我們注意力的,乃是刻意被隱瞞的信息。萊勒還提到了電影《大白鯊》,在劇情進行到80分鐘之前,大白鯊的全貌是一直沒有向觀衆呈現的。儘管這種延遲部分是因爲用來拍戲的機器魚存在一些機械技術上的不足,但導演史蒂文·斯皮爾伯格卻有意利用了這一功能缺陷,他認識到:我們無法看見的東西纔是最恐怖的。

《奧祕·:誘惑,策略,解答》

營造奧祕的另一方法在於顛覆我們的預期。萊勒提出,複雜難解或者第一時間讓人摸不着頭腦的藝術、文學或廣告,其趣味性更強,廣爲流傳的可能性也更大。尤其值得一讀的,是他討論20世紀50年代的大衆甲殼蟲汽車廣告及其簡潔標題的部分:“檸檬。”這種看到標題後的困惑,以及對於一家汽車廠商爲什麼要在廣告裏把自己的產品說成是不值錢的東西感到不解的心態,恰恰更能吸引人們的注意力。這一廣告文案大獲成功,因爲人們沒有翻頁。他們沉浸在了奧祕當中,進而更加仔細地閱讀廣告的內容,其中強調了大衆的嚴格標準,並向顧客承諾他們絕不會負擔不起一隻檸檬。

任何一個英語老師或者莎士比亞的粉絲,都將對萊勒有關哈姆雷特這個角色之不可理喻性(inexplicability)的討論產生興趣。如果我們的所知已經大於未知,那我們就根本不會被這個喜怒無常的丹麥人吸引。《黑道家族》的主角託尼·瑟普拉諾(Tony Soprano)也是一樣。說到底,誰能想到這個匪徒同時也是一位慈愛的父親和需要接受治療的病人?令我們沉迷其中的,正是這些角色身上的含混不清之處。

至於《奧祕》一書裏最引人入勝之處究竟何在,則要看讀者各自的興趣點,坦白講,這本書更適合略讀和跳讀。我自己對有關文學和娛樂的討論最感興趣,對體育和賭博則只是匆匆瀏覽。不過肯定會有體育迷喜歡萊勒對於棒球規則的改革如何在可預測性已經變得過強的比賽裏增添神祕性的考察,而賭徒則會關注老虎機隨着時間的推移,如何愈發具備讓人們欲罷不能的“誘人神祕感”。

萊勒還談到了教育問題,但他此處的論證有“只見樹木不見森林”之嫌。他本來想要表明的是,如果我們採取如下的教學策略,讓學生承擔起責任,自己探索自己需要學些什麼,主動發現問題併爲了求知而提出他們自己的問題,那學生就能在學術上大有收穫——從本質上講,這就是用主動擁抱奧祕來取代填鴨式的信息灌輸。他用了一整章的篇幅來討論特許學校(charter school)系統Noble Network,該機構以善於培養表現優異的學生而著稱。萊勒主張,這些學校以往因管教手段存在爭議而廣受批評,但這些批評其實都站不住腳,理由在於Noble Network曾被布羅德基金會提名爲全美最佳特許學校系統——而這家基金會又是特許學校的主要資助者。萊勒沒有提及的是,Noble Network的創始人邁克爾·米爾奇(Michael Milkie)最近因多次“對校友有不當舉動”而引咎辭職,以及該系統負責人在上一學年於虛擬禮堂舉行的開學典禮上就以往傷害黑人學生的行爲——其中包括一些懲罰性的管教政策——而致歉這件事。將區區一家特許學校系統當作發掘教育潛能的模範,對其它學校則不予參考,這種做法多少是成問題的。

萊勒考察了奧祕的力量在創造性實踐中的表現。新派恐怖電影《女巫布萊爾》背後即有着對更強的神祕感的欲求。根據萊勒的回顧,1990年代初,佛羅里達大學電影學院的某個學生向朋友抱怨稱,恐怖電影再也沒有那種讓人膽戰心驚的感覺了。它們的血腥和殘暴程度固然達到了新高,但也變得過於可預期了。學生們就此決定,要拍一部能凸顯恐怖的現實與懸念的電影:他們藉助於紀錄片風格、以手提攝影機跳躍式地拍下各種場景以及即興的對白,營造出一種“有真實感的虛構”。故事情節的神祕性使得觀衆始終處在猜測和被嚇到的狀態中。“這部電影一炮走紅,在世界範圍內收穫了將近2.5億美元的票房,”年輕的電影製片人們起初投入的資金僅有2.5萬美元,“這使它成爲了有史以來利潤率最高的電影之一,”萊勒寫道。

萊勒的每一個故事單獨拿出來看都很有意思,但在全書收尾之際,它們卻未必能融合爲一個連貫的論證。這就有點像用一盤什錦開胃小菜充當整桌晚飯——吃起來口感倒都不壞,但實在難稱一頓豐盛的大餐。

(作者Melanie McCabe系作家,現居弗吉尼亞州瀑布教堂市,她最新的著作是《他的另一種生活:探索我的父親,他的首任妻子,以及田納西·威廉斯》 )

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文