2006年,一位南非婦女將一枚寶石鑲嵌的聖甲蟲胸飾交還給埃及政府,因爲在她看來,這個來自圖坦卡蒙陵墓的物品,給兩任主人都帶來了恐怖的“詛咒”。最初得到這枚聖甲蟲胸飾的是位海員,在出海時不幸遇難,保管寶石的女兒身患白血病而死。南非婦女購得寶石几年後,女兒同樣患上了白血病,就在她打算轉售時,丈夫又意外身亡。

一系列的離奇事件讓這枚珍貴寶物變成了燙手山芋,最後兜兜轉轉,又回到了故鄉埃及。很多人把它與1923年流傳甚廣的“法老詛咒”聯繫在一起,認爲可能是圖坦卡蒙陵墓外所刻的那行詛咒起了作用:“誰擾亂了法老安眠,死神將張開翅膀降臨在他頭上。”

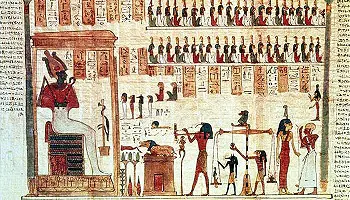

圖坦卡蒙陵墓聖甲蟲胸飾

圖坦卡蒙的聖甲蟲胸飾究竟真有如此魔力,還是數個巧合的疊加,至今無人知曉。不過,對於生活在新王國時期的“少年法老”圖坦卡蒙來說,聖甲蟲胸飾的主要功能並不在於詛咒,而是寄託自己的來世幻想。因爲在埃及神話中,聖甲蟲——也就是蜣螂(俗稱“屎殼郎”)——由於其趨光性和日復一日滾動糞球的習性,被當成太陽東昇西落的隱喻:蜣螂是地球,糞球則是大大的太陽。

人們看到太陽落下又升起,便聯想到生與死這一終極哲學命題:人也像太陽一樣,死亡只是一個短暫的過渡,之後會迎來新的重生。於是,聖甲蟲就成了古埃及人崇拜的“聖物”,在喪葬儀式中頻頻出現,還創造出一位蜣螂頭人身的神明凱布利。

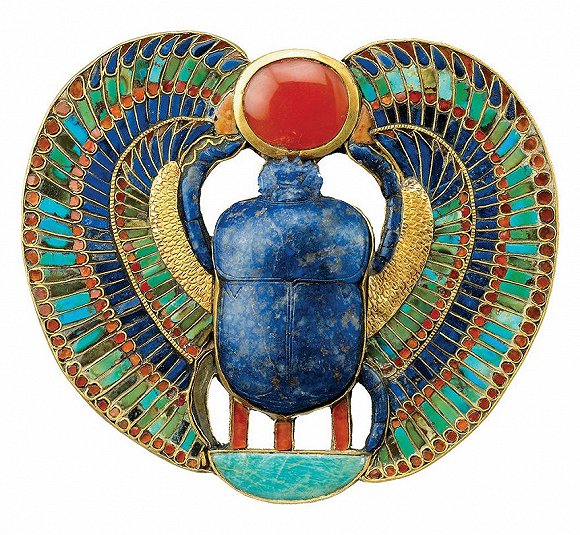

凱布利(左三蜣螂頭者)

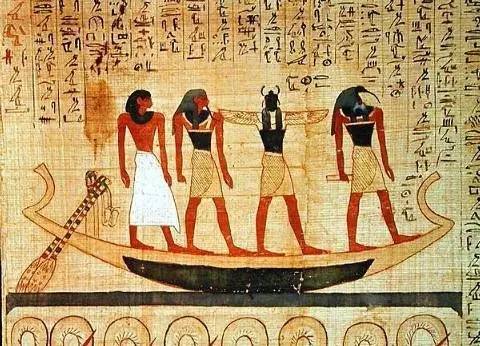

在許多古埃及陵墓中,做成聖甲蟲形態的不光有裝飾品,還有一種“聖甲蟲護心符”,一般放置在死者心臟位置,內部多刻有銘文,目的是讓心順從主人的心意,協助自己通過冥王奧西里斯的審判。其中有段經文寫道:“不要爲了站到諸神那邊而謊稱我有罪,不要在掌管來世的主神奧西里斯面前詆譭我。我知道,你會讓天平保持平衡,你會證明我的清白。”

刻有銘文的聖甲蟲護心符

諸如此類刻在聖甲蟲上,或者記錄在莎草紙、寫在包裹木乃伊的亞麻布上的經文,便是我們常常聽到的“亡靈書”,也有版本譯爲“死者之書”或“來世之書”,是古埃及人關於未知死後世界的瑰麗想象。從拿破崙遠征埃及開始,亡靈書伴隨着考古發掘的進程逐漸爲人們所熟知,它的種類和數量龐雜,經過史學家商博良、納威爾、賀爾農等人的整理,形成了如今較爲系統的亡靈書內容體系。

在國內,以亡靈書爲主題的著作有不少,其中復旦大學歷史系教授金壽福所著的《亡靈書》是目前公認十分權威和完整的一本。金壽福教授是古埃及歷史學研究領域的專家,有豐富的古埃及學研究背景,發表過多篇相關領域論文。對於想要了解古埃及喪葬文化和死亡哲學的讀者來說,《亡靈書》是不容錯過的經典之作。金壽福教授譯註的《亡靈書》共收錄經文190篇,包括經文、附圖、註解三個部分,可以幫助我們更好地讀懂古埃及人的生死哲學。

01 “重見天日”訴求裏的獨門生意經

從歷史發展脈絡來看,《亡靈書》的“前身”是法老陵墓中的《金字塔銘文》和《棺材銘文》等,到新王國時期,這些以“重建天日”“死而復生”爲核心訴求的經文,越來越多地出現在莎草紙、聖甲蟲、亞麻布等載體上。在喪葬儀式中使用《亡靈書》的做法逐漸普及到普通民衆之中,內容也較先前有了不少調整。之所以出現這些變化,背後有着深刻的社會和歷史背景。

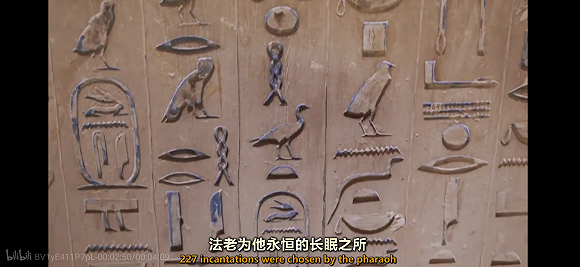

法老墓內的金字塔銘文

一方面是喪葬習俗“自上而下”的傳播。在新王國時期之前,死後復活是法老的專屬特權,金字塔里長長的墓道、墓室四周牆壁上密密麻麻的銘文,都有助於他們進入永恆的來世。隨着時間推移,貴族階層、中下層官吏等開始效仿,最終以《亡靈書》的形式普及到民衆之中。龐大的陵墓建築、昂貴的石棺等非一般人所能承擔,成本更加廉價易得的莎草紙、亞麻布等便佔據上風,一時成爲主流。

另一方面,古代埃及的社會時常處於動盪不安的狀態,外族入侵、政權頻繁更迭,不斷衝擊着民衆的信仰體系,在太陽神朝拜之外,冥王奧西里斯的地位日漸顯著。這時,藉由來世審判庭的形式,讓每個人都有機會在死後重見天日,成爲人們更爲迫切和現實的訴求。莎草紙上的《亡靈書》用生動形象的文字和圖像,向人們介紹了來世之旅可能遇到的重重關卡,以及有關諸神的各種信息,契合了這一心理訴求。

對於古埃及人來說,《亡靈書》既是他們走向永恆來世的必備品,又是一種可以花錢買到的“商品”。有歷史學者提出,《亡靈書》是古埃歷史上最早的圖書貿易形式之一。在一份藏於大英博物館的“塗伊亡靈書”上,主體內容均預先製作完成,只有名字處留有空白,等有買主時再重新填入名字即可。

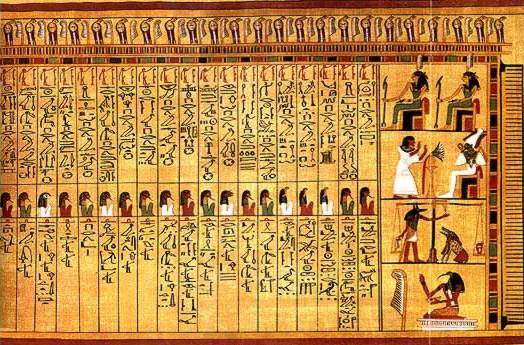

亡靈書局部

由於篇幅較長(有的長達5米),《亡靈書》中常常會出現不同的字體,能夠看出多人合作的痕跡。有的則有着明顯的文法或書寫錯誤,足見製作過程的粗糙和倉促。根據金壽福教授的觀點,一份《亡靈書》約合今天92克白銀,差不多是普通勞動者半年的收入,當然,人們可以根據自己的財力和信仰,選擇不同內容、篇幅和精美程度的《亡靈書》,真正做到了豐儉由人。

在一些《亡靈書》的“附言部分”(類似於使用指南)中,我們常常可以看到,《亡靈書》不僅可以用於祭祀儀式、放置於死者棺木中,對於活着的人也大有裨益,可以幫助他們獲得各種現世的好處。因此,某種程度上可以說,古埃及的《亡靈書》成了連接現世與來世、跨越生與死的一門“生意”。

02“通關祕笈”《亡靈書》開啓的“來世冒險”

《亡靈書》作爲一門特殊的“生意”,從新王國時期至托勒密王朝都相當流行,直到羅馬人入侵,將埃及變爲羅馬帝國的行省之一,才走向了衰落的道路。在長達千餘年的發展歷程中,《亡靈書》的內容得以不斷豐富和完善,所涵蓋的內容稱得上是包羅萬象,目的是讓死者能夠順利通過“來世冒險”,迎接永恆的生命,避免可怕的“第二次死亡”。

在古埃及人的觀念中,人在死亡後要獲得永生資格,必須滿足3個基本條件:屍體經過周密的處理,而且保存完整,即“潔淨”;擁有完整的陵墓設施和供品地,爲死者提供棲身之所和來世所需的食物等;倫理道德上沒有瑕疵,通過奧西里斯嚴苛的來世審判。

《亡靈書》的經文基本圍繞這些內容展開,如果按時間線劃分,可以大致歸納爲以下三大類:

第一類是在進入來世審判庭之前,死者要獨自經歷一段黑暗、漫長且兇險的旅程,各種怪物、蛀蟲會出來搗亂,常見的有毒蛇、鱷魚、啃噬木乃伊的蛀蟲等。古埃及人甚至擔心死後會出“顛倒現象”,要吃糞便或倒着走路。這時專門的經文就成爲他們的“護身符”,讓死者化身荷魯斯、奧西里斯或者拉神等神明,以遠離種種威脅。

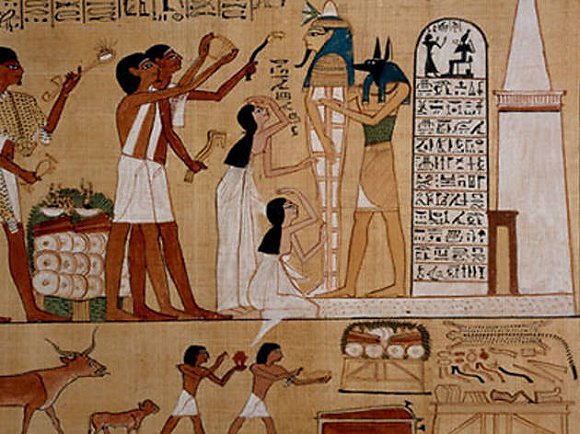

亡靈書局部(開口儀式)

第36篇經文中這樣寫道:遠遠離開我,你們這些長着彎曲嘴巴的蛀蟲!我就是克努姆,創造萬事萬物的創世神。我把衆神的話傳達給拉,所有的消息都由我傳遞給相關的神。在這裏,死者假託創世神克努姆的名義,試圖藉助他的威力趕走蛀蟲,以使木乃伊和棺木等保持完整,這樣方能進入來世審判。

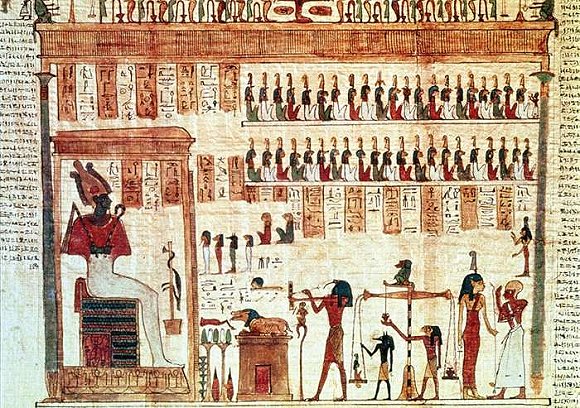

第二類是進入來世審判庭後,死者要面對“稱量心臟”的重要環節,胡狼頭的阿努比斯神將死者帶到審判庭,將其心臟和羽毛狀的瑪阿特分別置於天平兩端,朱䴉頭人身的圖特神負責記錄。如果通過來世審判,死者就擁有了永生的資格。反之,則將被等候在一旁的鱷魚頭、獅子身、河馬腿的怪物貝比瞬間吞噬,進入無邊黑暗的“第二次死亡”。

爲了保證自己能夠通過來世審判,《亡靈書》中提供了各類詳盡的信息,其中以第125篇經文最爲典型,死者向奧西里斯、42位陪審神進行“自證清白”,極力表明自己從未做過違反道德禁忌之事,亦無搶劫偷盜或褻瀆冒犯神靈等行爲,還樂善好施,做了“讓神滿意的事”。他一邊高呼“我清白,我清白,我清白,我清白”,另一邊又用諸多神明爲自己背書,他說:“我在拉塞塔看到了分叉的伊莎德樹,我是衆神誦經的祭司,所以我知道你們身上的祕密。”

在經文的使用方式上,還要求準備一幅表現來世審判庭的畫,顏料得用努比亞的赭石,畫面上死者的衣服、拖鞋、眼角化妝等均有細緻規定,這樣死者不僅可以順利進入來世審判庭,還能得到豐富的供品,可謂一舉兩得。

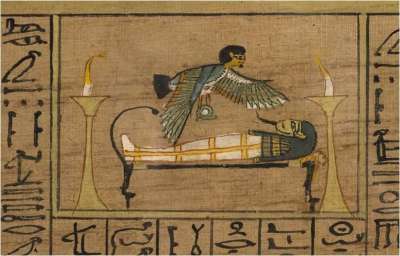

第三類則以來世生活爲主,涉及讓死者身體各部分功能重新恢復,擁有住所和行動自由,得到充足的陽光、水、食物等必需品,以及讓“巴”飛出墓室並及時返回等等。這些經文的目的在於讓死者恢復生前的生活狀態,第51篇經文中就有這樣的記載,“我吃的麪包用白色的小麥製作,我喝的啤酒用黃色的大麥釀造,原來伺候我的父親和我的母親的男僕和女傭爲我服務。”

亡靈書局部(巴夜間飛回墓室)

在一些情況下,人們還寄希望於來世過上更加輕鬆優渥的生活,他們會在陵墓裏準備數百個沙布提俑,讓它們替代自己從事繁重的體力勞作,第6篇經文中就寫:“你們應當爲我代勞,即耕種土地、飲水灌溉,把堆積的沙子搬走,把積肥運到河對岸。你們應當說:‘我們來做這些事,我們來了!’”

圖坦卡蒙陵墓內的沙布提俑

除了以上類別的經文,《亡靈書》中還有一些“其他類”經文,如獻給諸神的頌歌,防止經文失去效力的特殊經文,在新月出現、荷魯斯眼睛製成之日時所念誦的經文等等。

這190篇主題各異的經文呈現出了古埃及人在想象世界中一步步走向“來世”的漫長冒險之旅。莎草紙上的文字與圖像,凝練出了他們對於死亡的恐懼,以及試圖征服死亡的種種嘗試與努力。

03 古埃及人獨特生死觀的由來

英國史學家約翰·泰勒說:在古埃及人的設計中,死亡也可以被樂觀地看待爲一種改變生命形態的機遇,在一連串的蛻變中向前的一步,亦或進入嶄新生命階段的大門。

《亡靈書》以“死亡”之名,卻處處透露出古埃及人對“生”的熱切渴求,他們在文字裏高呼“我的心臟有力地跳動,我有能力擊敗我的敵人”,“我作爲衆神之主來到這裏,我絕不會在冥界第二次死亡”,“我會永遠活着,我的位置永遠屬於我”……

在古埃及人的生活中,《亡靈書》扮演着類似於“橋樑”的角色,它在來世與今生之間建立起聯繫,安撫生者對於死後世界的深沉恐懼。

亡靈書局部

但是,我們如果通讀《亡靈書》就會發現一個似乎有些矛盾的現象:古埃及人在不同的經文之間,或者同一篇經文的前後部分,常常有前後衝突的表述。他們一會兒聲稱自己是奧西里斯,一會兒又變成了奧西里斯之子荷魯斯,在另外的場合則可能化身拉神、克努姆或者哈拉赫特,甚至是奧西里斯的弟弟兼敵人賽特——身份之多變,令人眼花繚亂。

這一點看似不合情理,實際上卻反映出了古埃及人的實用主義取向,複雜的身份既能爲進入來世多一重保障,還顯示出死者對於諸神世界的瞭解,對於死後復活大有助益。金壽福教授提出,這大概是古埃及版的“知識就是力量”,換言之,對於死後世界知之越多,得到永生資格的可能性越高,自然也就多多益善了。

那麼,古埃及人這種獨特的生死觀是如何形成的呢?我們可以從自然環境和社會背景兩個維度中找到線索。

古代埃及素有“尼羅河的饋贈”之稱,埃及人對尼羅河既愛又恨,每年的洪水氾濫一方面帶來肥沃泥土,提供農業生產的基礎條件,另一方面也讓他們的生活受到巨大威脅,河中的鱷魚、兩岸的毒蛇令人望而生畏,想要跨過尼羅河這條天然鴻溝,同樣需要冒生命危險。

於是,在古埃及人的觀念中,尼羅河成了某種生命的隱喻——人或許也像植物一樣,在旱季時枯死,等下一個洪水季節來臨時,又會從一片荒蕪中復甦。但這樣的過程並非安穩無虞,兇險的怪獸、捕魚的大網、狂風大浪都可能使其隨時遇險,正如人類泛舟尼羅河上一樣。

尼羅河

在社會背景方面,《亡靈書》中的諸多細節都可以在現實中找到微妙的對應。如冥界審判庭中有42位陪審的神明,古代埃及的行政組織設置中同樣有42個諾姆。在一篇經文中,死者對於自己“耄耋之年”身份的着重強調,似乎從側面印證了當時人們平均壽命普遍不高的事實。

古埃及人的特殊生死觀念以及《亡靈書》的廣泛使用,又反過來對人們的現世生活產生影響。看到來世審判中的諸多條款,人們會自覺約束自己的言行,這也成爲古埃及在沒有完備法律體系的情況下,仍然能夠維持良好統治秩序的原因之一。

關於古埃及的死亡觀念,德國哲學家黑格爾有過一段精妙的論述:“在埃及,不可以眼見的事物卻有一種較完滿的意義,死從生本身獲得了內容。……死在它的無生狀態中卻仍保持對生的聯繫,而且籍生的具體想象獲得了獨立和保存。”

死後的世界迷霧重重,但生者賦予它無盡的想象,並通過《亡靈書》等形式得以長久保存,構成古埃及璀璨文明的組成部分。古埃及人關於來世冒險的觀念,還可能對基督教信仰中的“末日審判”等理念產生了影響。在文藝復興時期詩人但丁的《神曲》中,將死魂靈送往“永恆的黑暗、不滅的烈火和不化的寒冰”之處,似乎也與古埃及人最不願面對的“第二次死亡”有異曲同工之處。

在數千年後的今天,我們再來看古埃及《亡靈書》,其中不乏荒謬之處,但它傳遞出的豐富歷史文化訊息,以及人們用自己的方式對抗“死亡”這一永恆敵人的勇氣,依然值得我們深深爲之折服。

《古埃及亡靈書》

(來源:中新網)

简体中文

简体中文