春天如約而至,藝術也沒有停止。大衛·霍克尼在倫敦國家肖像館的展覽被關閉了,但這位藝術家本人正在全力以赴。

我通過Facetime視頻通話和他進行了交流,他說,“我正在畫我們聊的這個東西。”當時,他正坐在他的農舍外,沐浴着陽光。他的這座農舍有一半是木結構,位於法國諾曼底。

大衛·霍克尼解釋道,“我們這裏很忙,因爲很多花都開了,後面還有很多花要開。大櫻桃樹現在看起來美極了。葉子就要散開了,但現在最奪目的還是櫻花。蘋果樹還沒開花呢!”顯然,他未來的日程排得滿滿當當。

他的生活雖然與世隔絕,但這並不是封城所致。他一直想在法國的鄉下待上好幾個月,除了繪畫什麼都不做。他去年就是這麼過的。

前年秋天的某一刻促成了這次的法國之行。這段法國時光或許會被未來的藝術史專家稱爲大衛·霍克尼的“第二法國時期”,因爲早在1970年代早期他就在巴黎待過幾年。當時,他跨過英吉利海峽,進行了一場短暫的旅行。他非常享受這場旅行,甚至因此在法國買下了一處住處。

去年夏天,遠途旅行還很尋常。現在看來,那段時光彷彿已經非常遙遠。在那個夏天,我在大衛·霍克尼的家中拜訪了他。他購買的那間房屋由舊而粗的木材製成,房屋周遭地形起伏——那裏有草坪、樹木和一座池塘。谷底有一條小溪,一座牧場一路延伸到小溪處。其中一座穀倉被改造成了一間寬敞的工作室。他說道,光是踏進那間工作室這件事,就讓他感到自己年輕了好幾歲。那時的他81歲,現在的他已經快要83週歲了。他說,“考慮到我的年齡,我仍然非常健康。我還在不停地工作。”

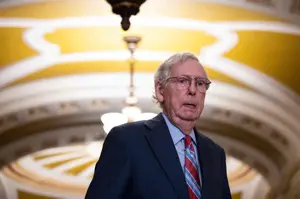

大衛·霍克尼

在我抵達那裏時,霍克尼和他的團隊已經享用了許久的法國美食,比如腸肚包(andouillette,一種包有豬或牛等的大腸以及牛肚的香腸)和卡爾瓦多斯酒燉牛肚(tripe à la mode de Caen,一道諾曼底的傳統菜餚。卡爾瓦多斯酒是一種諾曼底的卡爾瓦多斯產的蘋果白蘭地酒)。他熱情地說,“我覺得我們已經找到了真正的天堂。”

如今,去幾英里外的小餐館吃頓飯都已經成了奢望,諾曼底鄉下的生活已經快要變成17、18世紀的模樣。不過,大衛·霍克尼說,自來水和暖氣這樣的現代設備帶來了許多方便。他引用了魯德亞德·吉卜林的詩《真實之歌》(A Truthful Song),這首詩講到了一幕古埃及人碰到現代建築工人的場景。詩中寫道:“你的窗戶玻璃和管道是新的/但其他東西都沒什麼區別。”霍克尼說道,“事實的確是這樣吧?”

從某種意義上來說,他正在做的事情幾個世紀以來都沒有變化過。約翰·康斯特勃(John Constable,英國風景畫家)和塞尚或許會對他正在使用的平板電腦不太熟悉,但他們也都曾從一塊很小的、非常熟悉的地方汲取靈感,不斷創作新鮮的、不同的畫作。在園藝方面,莫奈位於法國吉維尼的花園比大衛·霍克尼在諾曼底另一側的園地更復雜一些,但上述原則同樣適用。在第一次世界大戰期間,莫奈一直平靜地創作着睡蓮作品,哪怕是在敵軍即將佔領該地區時也是如此。

對於藝術家來說,你所見越多,你的發現也越多。因此,居住在繪製對象之中是件好事。大衛·霍克尼說,“現在,我能看到樹上的光線在微微盪漾,看起來美極了。這是緩緩西沉的太陽造成的。但你得很快地把這一切畫下來,因爲景色在緩緩變化。”

那些樹已經成了他的老朋友,一天天過去,他目睹着這些樹從光禿禿的枝椏變成現在枝繁葉茂的樣子。在認同莫奈生活方式的藝術家中,他絕對算不上是孤獨的。不過,大衛·霍克尼亞承認,天天花上一整天時間描繪同一座池塘水面的光線折射情況這件事,並不適合每個人。

他若有所思地說,“畫家活在當下,我就是這樣的。有些人會告訴你,如果你犧牲當下,未來會很美好。但他們真的確信未來會很美好麼?沒人知道。”

幾個月的孤獨生活正是大衛·霍克尼所期盼的,對他來說,這樣的生活並非是疫情帶來的一場意外打擾。二月,他在倫敦待了兩週左右,當時他有兩個展覽剛剛開幕。他感覺自然總是在熱切地召喚他。他儘可能早地去往了法國,記錄下了禿枝上冒出新綠的第一刻。

2019年,他在那裏完成了大量的作品,包括素描簿上的那種可以像手風琴一樣展開的全景畫。這次,他已準備好使用新的媒介。他十年前使用的電子繪畫應用程序已經過時且變得難以使用。他的技術助理喬納森·威爾金森爲他安排了一款新的,符合他的需要的應用程序。這款程序的速度很快,所以他覺得用它畫風景很理想。他說,“在iPad上我能很快捕捉到光線。我覺得這是我用到的最快的媒介了,它比水粉快多了。一切都處在變化之中:光線,雲朵,影子。”

大衛·霍克尼準備好了,只等春天來。他說過,對於畫家而言,沒有壞天氣這一說(原話是,“如果這是無趣的一天,那就畫出這無趣的一天。”)。但在這美妙的春天裏,他尤其投入,“我根本停不下來。我目力所及之處,處處是風景。我不介意沒人來拜訪我,這樣我能做更多工作。”

最近的一天晚上,霍克尼醒來發現,一輪滿月正透過窗戶散發出光輝。在回到牀上睡覺之前,他畫了幾張素描,內容是掠過朦朧樹梢的雲朵。他說,“要是用刷子和顏料,得花上多得多的時間,我可能會喪失風景給我帶來的靈感。”

現在,大衛·霍克尼的作品都是電子的,但電子的作品卻分外真實,這本是一種矛盾——顯示在世界各地一面面電子屏幕上的圖像,正是他在創作過程中面對的那幅圖像;在當下的這個世界裏,只有虛擬的展覽。這些本就是虛擬的畫作,因而顯得直接而真實。

本文作者Martin Gayford是《旁觀者》雜誌藝術評論家。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文