假如這是一條剛剛發送的推特,寫下這些文字的荷蘭作家伊恩·布魯瑪很可能已經收到了成千上百條糟糕的回覆。有人會批評他對歷史的傷痛和人類的苦難缺乏敬意,指責他對奧斯維辛集中營裏莊嚴憑弔的揶揄嘲諷,或者直接斥責他是個背叛了自己一半猶太血統的“冷血動物”。如果此時有人記起,布魯瑪是因爲刊發了一篇極具爭議性的文章才被迫卸任《紐約書評》主編一職,說不定他會和哈佛大學教授史蒂芬·平克一樣,被人在公開信裏細數“輕視社會不公、歪曲事實”的“罪狀”。

2018年9月,時任《紐約書評》主編的布魯瑪在雜誌上刊發了一篇題爲《對標籤的反思》(Reflections from a Hashtag)的文章。這篇文章出自前加拿大廣播公司主持人Jian Ghomeshi之手,其時,他已免於性騷擾、性虐待的指控,被法庭宣判無罪。布魯瑪認爲,對Ghomeshi這樣行爲惡劣但法律認定無罪的人,我們的社會通過公開羞辱、抵制來懲罰他,但這種缺少條理和邊界的懲罰太過粗暴,沒有深入思考個體、社羣與社會之間的關係,因而無法重整秩序,實行再吸納。聽聽Ghomeshi如何講述自己的經歷,可能是開啓建設性討論的第一步,但對於其批評者而言,布魯瑪的做法無異於破壞反性騷擾運動的團結,爲性暴力者開脫。

在《金融時報》刊載的一篇文章中,布魯瑪坦言,自己存在編輯上的失誤,但不後悔發表此文。他認爲,批評者兇猛的譴責只是爲了取得道德上一致的正確性,而非通過辯論探討問題。最近,由作家瑪格麗特·阿特伍德、J·K·羅琳等人聯合簽署的《哈潑斯雜誌》公開信同樣批評了訴諸道德確定性的做法。公開信稱,當前的反種族歧視以及聲援其他弱勢羣體的社會運動正錯誤地導向不寬容的“抵制文化”,對異見者的公開羞辱和排斥極有可能演變爲新的教條主義和政治威壓。

布魯瑪也參與了《哈潑斯雜誌》公開信的簽署。在接受界面文化(ID:Booksandfun)郵件採訪時,他分享了自己此次聯署的始末,並就一些批評做出迴應。《哈潑斯雜誌》公開信在很容易讓人聯想到“反政治正確”,但布魯瑪強調,“政治正確”不是對特定政治觀念的支持或反對,也無關左右,其本質是教條主義。在“政治正確”一詞與反歧視、追求平權等“左派”價值觀捆綁的當下,許多人會自然地把公開信批評的現象與左翼聯繫在一起,然而,我們必須認識到“右翼教條主義的勢力在某些國家更爲強大”。

在反思“抵制文化”時,布魯瑪延續了自己在《殘酷劇場》一書中對“世俗宗教”與“受難者情結”的思考。當“受難者情結”取代歷史的細節,成爲社羣身份認同的基礎時,情緒必然凌駕於事實之上。我們只能不斷地表達自己的感受,卻無法進行事實層面的探討。一旦情緒的力量被不良的政治勢力劫持,試圖講道理的異議者便會遭到世俗宗教的打壓放逐,進而摧毀自由民主。今天,受害者情結不獨存在於少數族裔和弱勢羣體之間,即使身爲既得利益的大多數,也可能視自身爲受害者,轉而跨入由謊言和模糊性堆砌的堡壘。

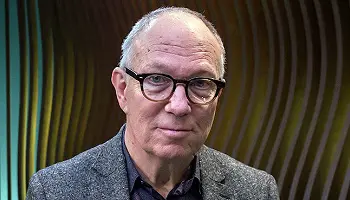

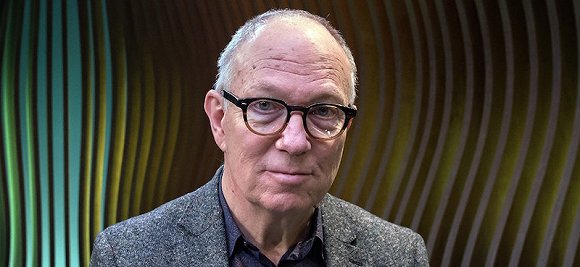

荷蘭作家伊恩·布魯瑪

01 情感不應凌駕於對真相的探尋之上

界面文化:你一直在反思和批評“受害者情結”,是什麼促使你關注這個話題?和你家庭的猶太淵源有關係嗎?

布魯瑪: 這和我的猶太血統沒太大關係。我是在觀察美國社會的時候發現,“受害者情結”越來越成爲人們定義自身社會地位的依據,但這種現象不只發生在美國。舉個例子,以色列在建國時將自己描繪爲猶太英雄的故鄉。上世紀五六十年代,以色列的“新”猶太人肩負着成爲好戰士與英雄的期待,以抹除數千年來身爲受害者的恥辱。直到七十年代,以色列人才將納粹大屠殺這一共同苦難視作猶太身份的徽章。不管是英雄崇拜還是對受害者情結的狂熱,我認爲都不可取。就拿中國來說,其歷史肯定不只是長征和鴉片戰爭那麼簡單。

界面文化:你認爲“受害者情結”是一種反理性、建立在感性和社羣主義之上的“新浪漫主義”,它爲民族的歷史認同提供了一條捷徑,卻抹殺了歷史的真實性以及不同事件之間的差別。爲什麼人們在尋求自我認同的時候,會選擇這樣的路徑,而非堅實的歷史呢?

布魯瑪: 美國少數族裔移民者的後代通常淡忘了其先祖的文化,而成爲美國人。以華裔美國人爲例,他們中的許多人都不會說中文,也因此得以融入主流。但通過閱讀與南京大屠殺相關的故事——華裔作家張純如將之稱爲“中國版的納粹大屠殺”——華裔美國人獲得了一個新的身份認同。這個身份無關乎主流的融入,而在於保持特殊性。

界面文化:“受難奧運”這個詞給我的感受是,“悲情歷史”競技場上的燈光對準了賽道上的少數族裔,而裁判和頒獎者則坐在主席臺上觀看。你是否從這個角度考慮過?如果說參賽者之間的競爭消弭了具體歷史事件之間的差異,那麼如何考慮參賽者與觀看者之間的關係呢?

布魯瑪: 我沒有這樣想過。我不認爲這場競賽中有裁判,裏面只有參與者,以及那些拒絕參加的人。

界面文化:你認爲民族主義正在藉助“受害者情結”回魂,但你在說“受害者情結”的時候,大多講的是猶太人、穆斯林、黑人、華人、韓國人等等非白人羣體,而今民族主義在作爲“加害者”的白人之間也十分高漲,你怎麼看待“受害者情結”與白人民族主義之間的關係?

布魯瑪: 特朗普及其支持者所代表的右翼民族主義的確有種共通的憤懣之情。那些支持特朗普的白人擔心,自己會因爲非白人羣體的增長和成功而失去種族優勢。這也是他們討厭奧巴馬的原因——他是個黑人,卻受過良好的教育。一些教育程度低的白人認爲,他們是這一系列社會變化的受害者。

《殘酷劇場》 [荷] 伊恩·布魯瑪 著 周如怡 譯 理想國·北京日報出版社 2020-7

界面文化:你在談論集中營參觀和大屠殺紀念日時,把它們稱爲“公民宗教”或者“死亡與媚俗的僞宗教”,並指出這類要求虔誠而非理性的活動與歷史學習無關,但很多人會說,設立大屠殺紀念日、紀念館是對歷史的銘記,也是許多普通民衆學習歷史的途徑,你怎麼看這種觀點呢?

布魯瑪: 我認爲紀念碑和紀念日都很有用,我一點也不反對儀式,但紀念與歷史書寫是截然不同的。從禮儀與儀式的層面上來講,紀念關乎一種共同的情感,它頌揚是共同的身份,而歷史的書寫則是爲了不計痛苦地尋求真相。

界面文化:你多次在文章中提到,現在西方學校裏的歷史課不再講英雄和聖人,甚至連20世紀以前的歷史都不提了,教授給學生的是各種歧視帶來的惡果與受害者的歷史。你是如何評價這種歷史教育的?理想的歷史教育是怎麼樣的?

布魯瑪: 我一點也不反對教授孩子們有關奴隸制、殖民主義等種族壓迫的歷史,這些歷史是真相的重要組成部分。但我要強調的是,如果教授這些歷史知識只爲了喚起集體恥感,那這和鼓吹愛國主義情緒的歷史教育一樣無用。因爲這樣一來,情感就能凌駕於對真相的探尋之上。

界面文化:Greg Lukianoff和Jonathan Haidt在《嬌慣的心靈》中認爲,現在校園裏的學生因受到了過多的保護而產生認知偏差,變得脆弱、易受冒犯和傷害。你認爲歷史課堂上強調歧視和不平等屬於“過度保護”嗎?你如何評價Lukianoff和Haidt的觀點呢?

布魯瑪: 在某種程度上我同意他們的看法,原因已經在上一個問題裏面談到了。研究過去、講述歷史是爲了探尋真相,而非給人們灌輸良好的或是糟糕的感覺。

界面文化:“受害者”的歷史是模糊的、感性的,而“加害者”則逃避了他們自己的歷史。不管兩者的道德處境如何,似乎都無法正確地認知歷史,這是否是“受害者-加害者”二元對立框架所導致的侷限呢?

布魯瑪: 世間之事遠非“英雄與惡棍”那麼簡單。歷史上充滿了爭議性的人物,他們是英雄,也是惡棍。有些爲惡之人也能行善事,而有時候好人也可能做了壞事。

大屠殺紀念日的紀念儀式

02 無論教條主義來自左翼還是右翼,它都會扼殺自由

界面文化:你許多談論“受害者情結”的文章都發表於20年前,如果是在今天發表,你覺得自己會被抵制嗎?當前的社會氛圍會對你產生什麼樣的影響呢?

布魯瑪: 也許我會被抵制吧。如果我今天才開始思考這個問題,我也不知道會有什麼樣的成果。我認爲當前美國的文化氛圍恰恰印證了我20年前提出的觀點。

界面文化:你也簽署了《哈潑斯雜誌》的公開信,可以聊一聊你參與這次公開信行動的始末嗎?

布魯瑪: 我認爲這封信表達了一個重要的觀點:當公衆輿論被社交媒體放大後,它往往淪爲了迫使他人沉默的工具,這種噤聲是通過剝奪別人的工作與出版機會完成的。這顯然不利於自由辯論,進而還會危及民主。對於自由主義者和左派而言,當務之急是指出這種教條主義的危險,否則,右翼勢力和保守派就能趁機爲了自身的政治利益而攻擊“政治正確”。出於這些考慮,我參與簽署了這封公開信。

界面文化:抵制文化經常被批評爲暴民心理,你認爲這是否是社交媒體賦予每個人公開發言的權利後必然會導致的現象嗎?除了網絡通訊科技,你認爲還有其他什麼因素催生了抵制文化?

布魯瑪: 社交媒體無疑是主要因素之一。同時,我認爲當代的教條主義是一種世俗形式的宗教。過去,那些不願意遵守宗教教條的人被逐出教堂,或作爲異端被殺害。在20世紀,不願遵守獨裁政權意識形態的人也被遭到了同樣的放逐和殺戮。即使在世俗社會,宗教的思維方式依舊在發揮作用。

《哈潑斯雜誌》公開信頁面

布魯瑪: 我不同意這個批評。第一,攻擊簽署人根本就算不上一個論點。第二,並非所有的簽署人都是白人,或者很富裕、很有權勢。第三,過去有人被噤聲、被邊緣化,不代表現在就可以對其他人做同樣的事。

界面文化:這封公開信同時指出,因言論遭遇抵制的當事者的後果大多被誇大了,因爲言論而遭到職業上的打擊“並不是趨勢,至少不是簽署者所暗示的那樣”。但兩年前,你也因爲發表一篇爭議性文章而離開了《紐約書評》。關於這一點,你有什麼想說的嗎?

布魯瑪: 我恐怕這正是當下的趨勢。現在我們所缺乏的是自由開明的辯論。如果你不同意某些觀點,你應當用有力的論述來反駁,而不是把別人從他原來的職位上一腳踢開。

界面文化:政治學學者林垚認爲,“(反)政治正確”這個說法本質上是一種話術,它混淆了問題的焦點,轉移了公衆的注意力,一旦我們開始使用這套說法,就只能在其設定的框架下討論“‘政治正確’的尺度在哪裏”。從這個角度上看,你是否認爲《哈潑斯雜誌》公開信落入了“政治正確”的話術陷阱呢?

布魯瑪: 我認爲這個說法誤解了“政治正確”一詞的含義。“政治正確”不是說我們應該支持或反對某些特定的政治觀念(不論左右),它真正的內核是教條主義。無論教條主義來自左翼還是右翼,它都會扼殺自由辯論。實際上,《哈潑斯雜誌》公開信的簽署者們抱持着各種各樣的政治觀點,他們也不一定全然認同對方,大家唯一共識即表達自由和辯論自由。

界面文化:林垚還指出,“政治正確”正在演變爲只針對左翼的刻板印象,引導人們緊盯左翼社會運動,而特朗普這樣的右翼人士卻能一邊批評政治正確,一邊用比“抵制文化”更惡劣的手法打壓異己。你認爲在“政治正確”之外,我們有什麼更好的方法來全面地反思打壓異己的現象嗎?

布魯瑪: 特朗普及其支持者投機地使用“抵制文化”這個詞,確實是個不幸的事實。我個人是不會用“抵制文化”這個詞的。《哈潑斯雜誌》公開信不僅僅是針對左派,右翼教條主義的勢力在某些國家更爲強大。這件事不關乎左右,而是關於自由。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文