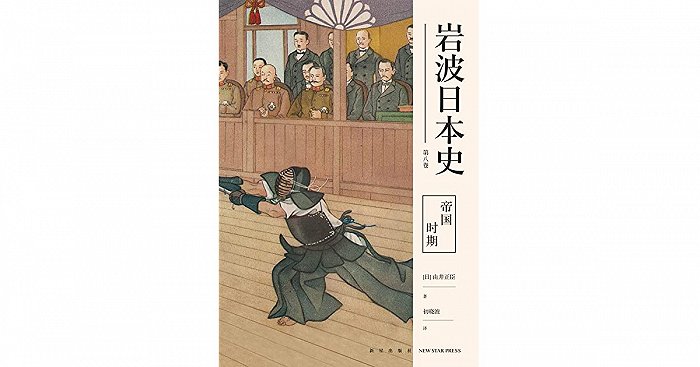

巖波日本史系列出到第八卷《帝國時期》,已經走到了1890-1952年的日本歷史。1890年,是依據前一年頒佈的《大日本帝國憲法》(《明治憲法》)召開第一次帝國議會的年份;1952年,則是《對日和平條約》(舊金山和約)生效的年份。在這60多年的時間裏,日本長期使用“大日本帝國”爲國號,故而這一卷書被稱爲“帝國時期”。

《帝國時期》也是日本歷史學家由井正臣的代表作,承續上卷《明治維新》,全面回顧了改革之後的日本走向現代化、深度融入世界和不斷髮起、參與戰爭的歷程。這段歷史不僅給日本,而且給中國、亞洲乃至世界都帶來了影響至今的深刻變化。作爲研究日本近代史的專家,由井正臣以簡明清晰的史筆再現了重要歷史時點、歷史事件上有關各方的博弈過程,更直面“戰爭爲什麼會發生”“避免戰爭的可能性是否存在”等歷史之問,爲如何看待這段複雜歷史留下了一個嚴肅歷史學家的視角和答案。

《帝國時期》譯者、北京大學國際關係學院教授初曉波在下面這篇文章裏爲我們呈現了這本書背後由井正臣的一幅畫像。由井一方面描述了普通民衆在帝國輝煌陰影下的悲慘命運,表達了“哀其不幸”的同情,一方面也對日本民衆在軍國主義肆虐猖獗時代的閉塞、愚昧、狂熱表達了“怒其不爭”的批評。初曉波強調了由井在政治高壓、知識分子噤若寒蟬的大環境下秉持歷史學家的責任感,冒生命危險與軍部針鋒相對,爲自己所信奉的理想毫不退讓。“睜眼看歷史”在彼時成爲了歷史學家的一種選擇,也成爲了日後許許多多歷史學家的考驗與嚮往。

《睜眼看歷史》

撰文 | 北京大學國際關係學院 初曉波

世界範圍內關於帝國時期日本歷史的研究成果數不勝數,學者們充分挖掘包括檔案、日記、口述史學等在內各種一手資料,出版了浩如煙海的資料集,嘗試精細重現這一時期的歷史原貌。我們需要注意,一切歷史當其不再是思想而只是用抽象的字句記錄下來時,它就變成了編年史。克羅齊認爲,歷史是活的編年史,而編年史是死的歷史;歷史是當前的歷史,編年史是過去的歷史;歷史主要是一種思想活動,編年史則是意志活動,“一切真歷史都是當代史。”由井先生的著作《帝國時期(巖波日本史第八卷)》恰恰是把那些隱藏在啞然無聲編年史中的人物、事件重新喚醒,促使已經遠離那個時代人們去重新審視和思考的真歷史。

首先,由井先生秉承的是民本史觀,而非精英史觀,更不是皇國史觀。日本是亞洲最早進行資本主義改革,併成功走上了近代化道路的國家,這個過程是與思想文化領域的福澤諭吉、政治領域的伊藤博文、經濟領域的澀澤榮一、軍事領域的山縣有朋等人的名字聯繫在一起。但由井先生將眼光投向了日本普通民衆,他書中提出的問題是:“資本主義化與近代化,真的使日本人的生活極大豐富了嗎?或者說,真的使日本人的權利和尊嚴得到保障了嗎?”

由井先生描述了普通民衆在帝國輝煌陰影下的悲慘命運,表達了“哀其不幸”的同情。日本實現“富國強兵”的過程,必然伴隨着土地集中、小農經濟破產和佃農數量增加,政府窮兵黷武除了直接徵召男性青壯年農民背井離鄉,苛捐雜稅與軍糧徵收則直接導致了無法維持生計的普通家庭婦女參與“米騷動”。失去土地的農民被迫進入工廠,在很低工資和極爲惡劣的勞動條件下,以犧牲健康爲代價來辛苦工作,才讓日本近代產業在很短時間內發展起來。但普通民衆並沒有因此獲得幸福,各地減租保耕鬥爭和勞資糾紛此起彼伏。這種狀況到戰後一段時間內仍然沒有得到根本改善,依靠典當爲生的“竹筍”拮据生活讀來令人心酸。

《帝國時期(巖波日本史第八卷)》 [日]由井正臣 著 初曉波 譯 新星出版社 2020年

同時,由井先生對日本民衆在軍國主義肆虐猖獗時代的閉塞、愚昧、狂熱,也表達了“怒其不爭”的批評。從甲午戰爭開始,尤其是到了日俄戰爭,日本民衆開始醉心於“世界一流國家”、“文明世界一員”等蠱惑人心的宣傳。政府不斷要求國民對國家保持忠誠,天天背誦的《教育敕語》、《軍人敕諭》在潛移默化中變成了國民生活中的基本規範,在所有問題上都要“滅私奉公”。《明治憲法》裏被認可的“臣民的權利”受到了嚴格的限制,而“臣民的義務”則被無限放大。加上對言論自由的絕對控制,導致普通國民慢慢喪失了思考能力,到戰爭全面爆發的時期,形成了一種除了相信“大本營發佈”以外別無他途的狀態。爲確保對國民的絕對控制,當時的日本政府推動國民精神總動員運動,在全國範圍內組建部落會、町內會以及鄰組,把爲戰爭服務的大量工作,如歡送出徵士兵、進行防空演習、攤派完成國債購買、獎勵儲蓄、回收貴重金屬,甚至包括一部分的稅金徵收業務,全部通過這種基層組織來完成。甚至建立告密制度,讓國民之間相互監視。最終,國民在不知不覺之中被裹挾到了戰爭中去,併爲此付出了慘痛的代價。

由井先生秉持歷史學家的責任感,對日本給亞洲各國人民造成的深重災難也有深刻認識。和很多以死亡人數不明爲藉口,將日本侵略軍在南京的暴行稱爲“南京事件”的日本學者不同,由井先生直接使用“南京屠殺”,“日本軍隊攻陷南京,從那時候開始大約兩個月的時間裏,南京城內不斷髮生日本軍隊的掠奪、放火、強姦、屠殺等野蠻行動。”在分析很多日本人難以相信日軍會如此慘無人道根由時,由井先生一針見血地指出,“最深層次的原因,還是那種對中國人的蔑視意識。”與此同時,由井先生也提及了日軍的“性奴隸”的慰安婦的存在。

其次,由井先生在書中的關注範圍很廣,恰恰應了劉知幾《史通》裏的評價,“以史爲主,而餘波所及,上窮王道,下掞人倫,總括萬殊,包吞千有。”舉個例子來說,19世紀的世界,在西方殖民主義者眼中,是由文明國家、半開化國家和未開化國家(野蠻國家)所構成的國際秩序,文明國家承擔着將半開化和未開化國家置於自己的勢力範圍之下並推動其走向文明的使命。在日本,福澤諭吉的“脫亞論”就是詮釋這種論調的代表,他們把日本對中國、朝鮮半島以及東南亞的戰爭,視爲所謂的“文明之戰”,用解放者的角色建構來掩蓋侵略的實質。這種論調通過學者的闡發、媒體長篇累牘的報道,逐漸變成了大多數國民的共識。

由井先生在書中提到了外山正一,這位早年留學英國、美國,回到日本擔任東京帝國大學校長、伊藤博文第三次內閣的文部大臣,是日本著名的教育家、啓蒙思想家和詩人。他創作了很多新詩,《日本男兒向前向前》後來被譜曲在當時的日本廣爲傳唱,歌中唱到:

和當時的福澤諭吉一樣,外山正一這位學貫東西、在日本國內積極推動民權和啓蒙運動的知識分子,在一種狂熱的情緒驅使寫下了鼓吹對外戰爭的詩篇,讓無數年輕人放聲高歌邁進了毀滅的深淵。由井先生並沒有對此進行直接評價,或許是出於《春秋》裏所謂 “爲尊者諱,爲親者諱,爲賢者諱”吧?但當讀到戰爭即將結束的章節,我發現了由井先生的苦心。因爲戰爭傷亡慘重,日本政府將徵兵年齡降低到19歲。1943年10月21日,在一個悽風冷雨的日子裏,文部省在東京明治神宮外苑田徑運動場(現在的國立競技場)主持召開了學生入伍壯行會。來自東京和周邊各縣的入伍學生,在場內列隊前行,接受首相東條英機的檢閱和激勵。“參軍的學生帶着各種各樣撕心裂肺的苦楚走向戰場,有對國家前途命運的擔憂,有對父母和全家以及戀人的深情,也有對自己摯愛學術研究的訣別。”讀到這裏我不禁會想,如果死於1900年的外山正一作爲前文部大臣來主持這場壯行會,他會是一種什麼樣的心情?

根據戰後東京大學的統計,僅1943年底東京大學實際在校生6623人中,有2884人因應召入伍而辦理休學手續。 “東京大學戰死校友紀念碑”上有記載,根據初步調查的結果,大批被送上戰場的東京大學青年才俊中有1700多人喪生,據推測真正死亡的總人數可能超過2500人。想到這裏我不禁會問,作爲東京大學老校長的外山正一在九泉之下如何面對自己這些學生呢?由井先生沒有給出答案,或許是希望讀者從他敘述的歷史脈絡中自己去尋找吧!

第三,由井先生書寫這段歷史的真正目的,就是要說明日本資本主義發展、近代化與日本對外膨脹擴張的關係;解釋與帝國時期日本相伴隨的戰爭發生的原因、性質以及避免戰爭的可能性;最後,總結帝國時期的經歷給當代日本打上的烙印,反思戰爭留下的深刻教訓,爲今後日本的道路提供一面歷史的明鏡。冷靜客觀分析的同時,由井先生的立場非常鮮明,令人感嘆。

在言及政治高壓之下衆多知識分子對“時代閉塞的現狀”噤若寒蟬、明哲保身的同時,由井先生特意提到了作家德富蘆花的《謀反論》演講、夏目漱石的小說《從此以後》,其中表現出冷靜審視國家發展道路,不放棄自我思考的寶貴品質。在論述軍部獨裁,公然控制政府,將議會與憲政玩於股掌之中的時候,由井先生提到了尾崎行雄的“共和演說事件”、齋藤隆夫的“反軍演說”,以及濱田國鬆與陸軍大臣寺內壽一之間的“切腹問答”,這些極少數的正義之士冒着生命危險與軍部針鋒相對,爲自己所信奉的理想毫不退讓。

由井先生毫不掩飾對批評“天皇主權說”而主張“天皇機關說”的美濃部達吉的讚揚;對站在“政治的目的是爲了一般民衆的福利”立場上批判專制主義、主張立憲主義的吉野作造的認同;對勇敢反對以天皇爲中心的國體論、學界主流的“皇國史觀”的津田左右吉,以及堅持學術至上、寧折不彎的巖波書店創始人巖波茂雄的由衷敬意。但對於當時的軍部公然介入國民學校教科書的編纂工作,甚至鼓吹藝術教育所追求的,“是要爲生產和戰爭聖潔而死,必須是完美死去的美”,由井先生義憤填膺,“教育本來是要教授一個人生存的意義,在這時候卻變成了去教授國民要像士兵一樣爲天皇和國家而死!”

《史通》中有云:“夫其爲義也,有與奪焉,有褒貶焉,有鑑誡焉,有諷刺焉。其爲貫穿者深矣,其爲網羅者密矣,其所商略者遠矣,其所發明者多矣。”我們從由井先生的著作裏可以清楚地看到這些特點。

1985年,時任西德總統的魏茨澤克在戰敗四十週年反省法西斯德國犯下罪行的時候說:“閉眼不看歷史的人現在也是盲目的。那些不將非人性行爲銘刻於心的人們,將來很容易再次墮入同樣的危險。”由井先生批評日本現在一部分政治家,沒有對侵略戰爭歷史真誠反省,甚至出現了將過去戰爭正當化,甚至美化的聲音,這些人就是“閉眼不看歷史的人”。由井先生撰寫這部著作的目的,就是提醒日本民衆只有正視歷史才能避免重蹈覆轍,才能取得亞洲各國的信任並真正獲得尊重。從這個意義上說,《帝國時期(巖波日本史第八卷)》是由井正臣先生睜眼看歷史的優秀作品。

(來源:界面新聞)

简体中文

简体中文